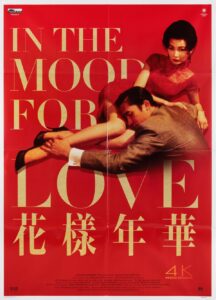

È triste restare solo a guardare. Anche il contrario. Finisce che ti consumano, la vista, il vedere, il lasciarsi vedere. C’è una scena, in In the Mood for Love (2000), in cui Chow e Su sono insieme in una stanza d’hotel. La macchina da presa li riprende, incastrata tra le pareti asfittiche, i loro corpi, specialisti nella distanza ravvicinata, sono uno accanto all’altro, ma la tensione non si scioglie. Loro non si fondono, mai. Parlano, parlano, parlano e giocano e guardano, si guardano. E, guardandosi, non vivono quel che li ha uniti fino a quel punto. Si consumano: senza consumarsi.

Wong Kar-Wai (Shanghai, 1958) rimane spesso, se non sempre, in bilico su questa soglia: un confine invisibile tra ciò che si desidera e ciò che si può avere. Il regista ha, infatti, costruito la propria poetica su un contatto impossibile, sulla reiterazione del gesto mancato, sulla vista che si sostituisce agli altri sensi, quelli dell’azione. I suoi film raccontano la frustrazione dell’amore, gli spazi e le convenzioni che lo mantengono in trappola. Anche noi, come suoi personaggi, ci ritroviamo spettatori di vite che non possono, non possiamo, avere, perché, alla fine, partecipare di nascosto alla felicità degli altri è meno doloroso che vivere la propria.

Analogamente, ma con una lente più oscura e ossessiva, questo dramma viene esaltato anche nel cinema di Park Chan-Wook (Seul, 1963), specialmente nella sua ultima opera Decision to Leave (2022), mentre si esplora l’impossibilità dell’amore e la trasformazione della sua assenza in ossessione. E se Wong Kar-Wai lascia i suoi personaggi sospesi nel rimpianto, Park Chan-Wook li spinge al limite della follia del dolore, pur appartenendo entrambi alla stessa estetica: un’intimità impossibile che è stato psicologico in grado di scolpire spazio e tempo.

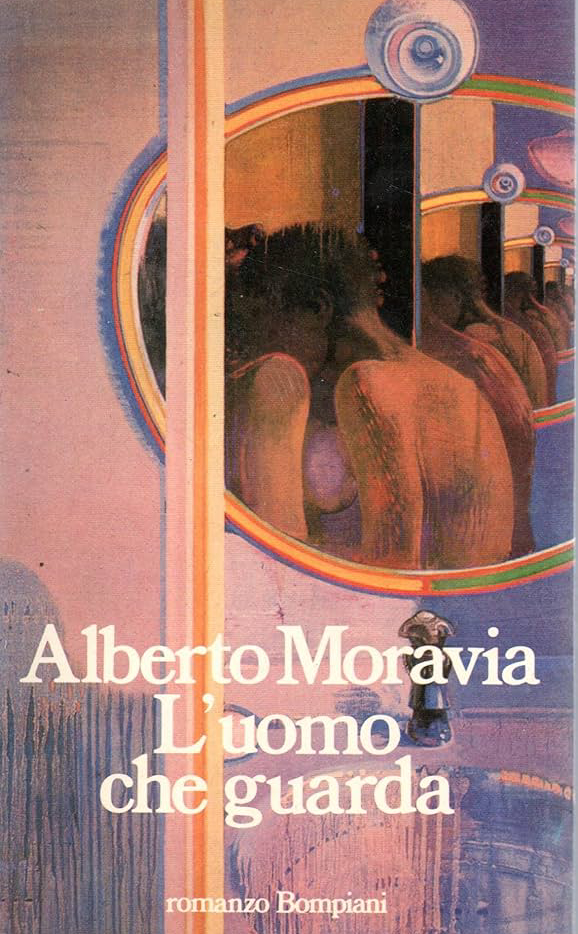

In questo modo, le briciole d’anima altrui si raccolgono credendole proprie e scambiando lo spiare con il sogno di amare: limitarsi agli occhi è condizione esistenziale. Ne abbiamo anche esempi italiani, come Alberto Moravia, che ha fondato buona parte della sua letteratura attorno a uomini e donne incapaci di vivere il desiderio se non all’interno e attraverso la semplice vista. Gli indifferenti (Edizioni Alpes, 1929) altro non è che una serie di sguardi inerti: il desiderio di Michele, il protagonista, è di ghiaccio, intrappolato in una serie di convenzioni sociali che lo rendono soltanto testimone della propria realtà, la stessa, soltanto traslata nello spazio e nel tempo da Wong Kar-Wai, a Hong Kong, negli anni Sessanta: Chow e Su si osservano, si cercano, ma il loro sentimento non può essere vero al di fuori di un gioco di ruoli.

Se Michele è prigioniero della sua inerzia, Chow e Su lo sono di un codice morale e sociale che non possono spezzare, anche quando si trovano soli, soprattutto quando sono soli. Ma sarebbe semplicistico ridurre ogni responsabilità alla società: la loro stessa identità si costruisce nell’assenza dell’atto. Tanto In the Mood for Love che in L’uomo che guarda (Bompiani, 1985), gli autori ci dimostrano quanto il dolore di non poter far altro che osservare sia una sentenza a cui nessuno è davvero capace di sfuggire, da cui nessuno è veramente salvo.

Park Chan-Wook porta questa idea verso una dimensione ancora più maniacale. In Decision to Leave, infatti, il detective Hae-jun non solo sorveglia Seo-rae, ma trasforma la sua investigazione in una forma di intimità surrogata. Come Chow, anche lui si innamora attraverso lo sguardo, costruendo una relazione basata sulla distanza, dove il desiderio non viene mai soddisfatto. Ma a differenza di Wong, Park non lascia i suoi personaggi in una sospensione poetica: la tensione amorosa si trasforma in un gioco di potere e manipolazione, che può condurre alla distruzione.

Eppure, i sensi, gli altri, da qualche parte, ci sono. A enfatizzare ancora di più la loro mancanza là dove servirebbe, là dove significherebbe essere felici. C’è, infatti, il cibo. Non come necessità vitale, ma come atto di comunicazione segreta. In In the Mood for Love, i protagonisti si incontrano nei vicoli per comprare noodle, si scambiano piatti come segno tangibile di un affetto impalpabile, si siedono nei ristoranti con la stessa ritualità sottratta alla propria intimità.

La dimensione del cibo come surrogato di un amore negato ha anche una lunga tradizione letteraria. Basti pensare a Kitchen (Feltrinelli, 1991) di Banana Yoshimoto, dove diventa tentativo di colmare la dimensione irreparabile di perdita e solitudine, ma il parallelo di Wong Kar-Wai torna efficacemente a ritrovarsi nell’opera di Moravia dove, appunto, il cibo è simbolo della frustrazione di un desiderio. Ne La noia (Bompiani, 1960), l’ossessione del protagonista per l’amante che non può possedere si traduce in un’alimentazione che pendola dallo stato di distensione a quello di notazione, ma mai di appagamento. Così, nel cinema di Wong Kar-Wai, i pasti non possono condurre alla sazietà emotiva. Sono solo attimi di tregua per un conflitto interiore irrisolto e irrisolvibile: una forma di vicinanza, ma una prova dello scandire del tempo di una distanza inscalfita. In Chungking Express (1994), ad esempio, il cibo è metafora della routine e della memoria: il poliziotto 223 che colleziona scatolette di ananas con la data di scadenza della sua stessa relazione: un nostalgico rituale alimentare per elaborare il disamore.

Il dramma di questa condizione esistenziale è completato dagli spazi ridotti della claustrofobia urbana. Le città di Wong Kar-Wai sono labirinti di stanze, vicoli al neon, corridoi dove i personaggi sono vincolati allo sfiorarsi senza mai potersi trovare davvero. Hong Kong come teatro di incontri impossibili, esattamente come le case borghesi di Moravia, dove lo spazio fisico diventa riflesso dello spazio interiore. L’ambiente oppressivo de Gli indifferenti e la vicinanza forzata in In the Mood for Love concorrono ad alimentare il voyerismo emotivo e, al contempo, a negarne l’intimità: un’architettura che incastra più che proteggere, mondi interiori sempre sul punto di sfuggire e mai capaci di farlo. La stessa dinamica di Happy together (1997), dove il tormento degli spazi si somma a quello della relazione dei protagonisti.

Ecco come l’amore negato eppure presente diventa esperienza visiva nel cinema di Wong Kar-Wai, una camera che definisce i personaggi e che li frena, in un assedio di desiderio presente e rinuncia costante. In the Mood for Love è la sospensione di una condanna. È testimonianza che non esiste amore senza speranza. Che non può esserci speranza senza amore.

In copertina: frame tratto da In the Mood for Love, 2000