Era l’estate del 1969, l’uomo si apprestava ad arrivare per la prima volta sulla luna, la guerra in Vietnam durava ormai da quattordici anni e la comunità afroamericana era stata colpita dall’ennesimo sopruso con l’omicidio di Martin Luther King il 4 aprile del 1968. In questo clima di grande incertezza venne organizzata quella che sarebbe stata l’ultima edizione dell’Harlem Cultural Festival. Ideato nel 1967 da Tony Lawrence, personaggio carismatico quanto misterioso, diventò il punto di riferimento per la nascente affermazione della cultura afroamericana coinvolgendo artisti e attivisti che vedevano nel festival la possibilità di poter affermare la propria identità attraverso la musica e la politica.

Ma chi era Tony Lawrence? Come raccontato da Jonathan Bernstein su Rolling Stone, dopo una breve carriera da musicista, con modesti risultati, iniziò a districarsi tra la carriera artistica e l’attività sociale che svolgeva all’interno della comunità cosmopolita di Harlem.

Proprio nel 1967, dopo aver lavorato attivamente per migliorare i servizi essenziali del quartiere, riuscì ad entrare nel NYC Park, agenzia governativa incaricata della manutenzione e gestione dei parchi pubblici di New York, e cominciò a ideare quella che sarebbe stata la prima edizione del festival, suddiviso in sei weekend, da tenersi durante l’estate nella location del Mount Morris Park di Harlem.

L’incarico artistico e sociale affidato a Lawrence divenne anche l’espediente per il nuovo sindaco di New York, il liberale repubblicano John V. Lindsay, da sempre molto vicino alle tematiche per i diritti civili, per arginare e limitare le possibili rivolte e sommosse che avvenivano costantemente per l’affermazione dei propri diritti da parte della comunità afroamericana.

Le prime due edizioni del ‘67 e ‘68 ebbero un enorme successo con 25.000 spettatori a serata per tutti e sei i weekend. Nonostante il festival avesse a disposizione un misero budget anche per l’assenza di sponsor finanziatori, riuscì a coinvolgere artisti come Mahalia Jackson, la Regina del Gospel, e Count Basie. Finalmente anche la comunità afroamericana aveva un festival in cui poteva partecipare e riconoscersi.

Il ‘69 fu un anno cruciale per l’epopea dei festival. Dopo il Monterey Pop Festival ed il Newport Folk Festival si sentiva l’esigenza di comunicare lo stato di insofferenza in cui versava il Paese attraverso grandi eventi di aggregazione culturale. Per questo Tony Lawrence puntò a trasformare l’Harlem Cultural Festival nel più grande festival di tutti i tempi.

Dopo essere riuscito a coinvolgere nuovi sponsor decise che per arrivare a un maggior numero di pubblico fosse fondamentale avere una copertura televisiva che potesse seguire il festival nella sua totalità. Come regista venne selezionato Hal Tulchin che da anni lavorava nel mondo della televisione occupandosi principalmente di speciali di intrattenimento e spot pubblicitari.

Per sostenere un progetto di tale portata venne costruito anche un nuovo palco multicolor che potesse permettere alla regia di seguire gli artisti in scena e di sfruttare la luce naturale in quanto mancava budget per l’inserimento di luci on stage. Tutto era pronto per realizzare un evento culturale che avrebbe cambiato la storia della musica e della comunità afroamericana per sempre.

Sfortunatamente per cinquant’anni le quaranta ore di girato rimasero dimenticate nell’archivio di Tulchin che tentò fino all’ultimo di vendere un prodotto così unico e raro ma il tutto fu oscurato per dare spazio al più “famoso” e sponsorizzato Woodstock che si tenne quasi in contemporanea. Tulchin cercò anche di promuovere il festival con il nome di Black Woodstock ma nessuna casa di produzione televisiva ne fu ugualmente attratta visto la sola presenza di artisti afroamericani.

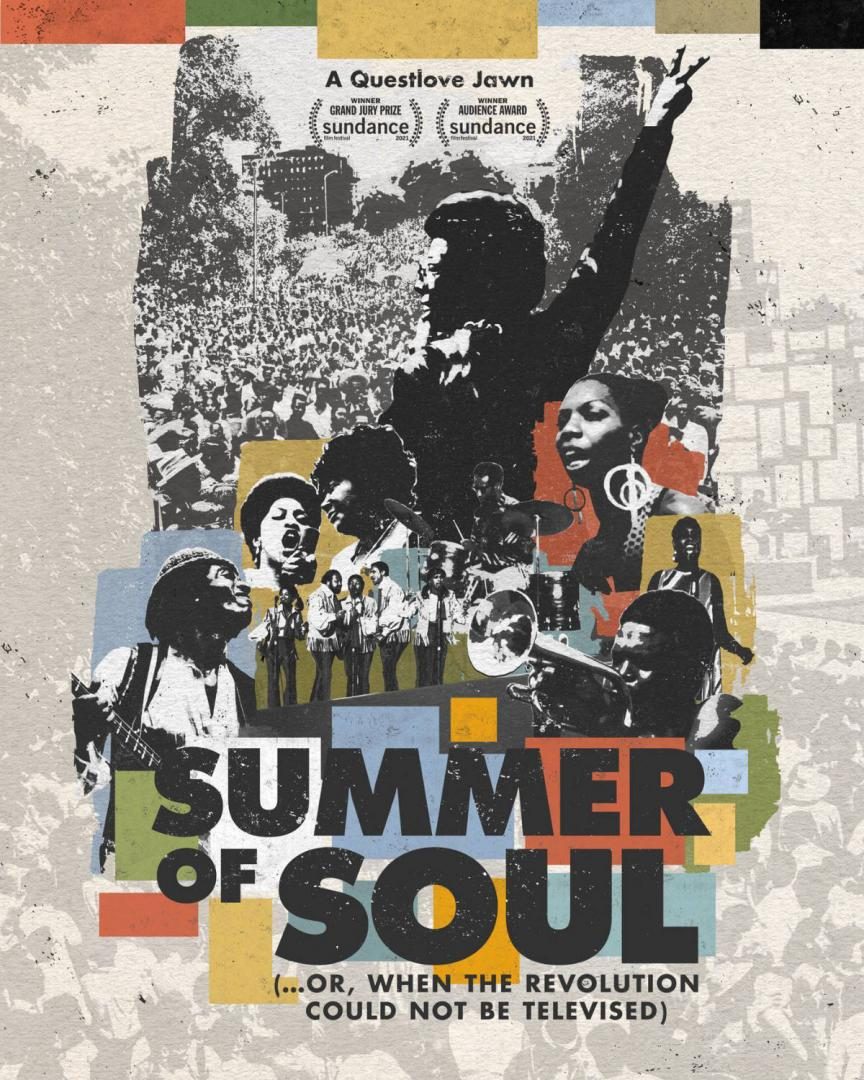

Sembrava impossibile che un prodotto così importante per l’affermazione della comunità afroamericana fosse stato totalmente cancellato dall’immaginario comune. Nel 2017 grazie anche all’interessamento del produttore Robert Fyvolent si lavorò per rendere il documentario finalmente visibile nel 2019 per il suo 50° anniversario. La scelta della regia ricadde su Ahmir “Questlove” Thompson. Nonostante fosse alla sua prima esperienza da regista, Questlove, batterista e co-leader dei The Roots, era fortemente attratto dalla possibilità di poter raccontare per la prima volta qualcosa che era stato nascosto e dimenticato nel tempo servendosi della sua grande capacità di narratore della storia musicale afroamericana, onorando le immagini e le testimonianze dirette di chi aveva vissuto il festival.

Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised), disponibile in Italia su Disney Plus, ci mostra fedelmente quello che accadde in quei sei memorabili weekend dando lustro non solo ai grandissimi artisti che calcarono quel palco, ma anche rendendo onore alle migliaia di persone che presero parte all’evento diventando i protagonisti della rivoluzione culturale afroamericana.

L’edizione del 1969 si apprestava a essere la più calda di sempre, sia per la grandissima partecipazione di pubblico e artisti sia per gli animi ancor più scossi da innumerevoli soprusi. Dopo l’omicidio di Martin Luther King c’erano state numerose rappresaglie ad Harlem e 21 membri dei Black Panther erano stati incriminati di aver progettato un attentato a Manhattan per vendicarne l’omicidio. Proprio per questo motivo la polizia di New York si rifiutò di svolgere il servizio d’ordine per il festival e proprio i Black Panther li sostituirono come addetti alla sicurezza.

Questlove alterando e remixando le immagini ci fa entrare nella comunità di Harlem che vide nel festival la possibilità di condividere insieme un qualcosa che andava aldilà della musica. Figura centrale nel documentario sono infatti le varie persone intervistate che presero parte al festival tra cui Musa Jackson, uno dei primi modelli maschili afroamericani, che all’epoca aveva cinque anni e ricorda con nostalgia il festival come una classica festa domenicale in cui poter stare con la propria famiglia e vivere la propria comunità. Non aveva mai visto tante persone sposate a un’unica causa: «In contrasto con la linea dei festival musicali orientati ai giovani come Monterey, Newport e Woodstock, l’Harlem Cultural Festival ha attirato uno spaccato di fan – famiglie, scolari, fedeli – che si sono imbattuti nel Mount Morris Park»

La line-up comprendeva i nomi più importanti del panorama, capeggiato dalla Motown che da dieci anni contribuiva a costruire the black ideas attraverso la musica del diciannovenne Stevie Wonder, l’eterna Nina Simone ed i gospel della “sacerdotessa” Mahalia Jackson accompagnata dalla sua naturale erede Mavis Staples: «Gospel was the therapy for the stress and pressure of being a Black in America».

La musica proposta all’Harlem Cultural Festival non comprendeva solamente soul e gospel, ma rendeva onore e spazio a tutte le sonorità di cui si poteva usufruire nel 1969: il funk psichedelico dei Sly e Family Stone, una delle primissime band gender equality, il jazz di protesta di Max Roach, il pop dei 5th Dimension che parteciparono per dimostrare che la loro musica non aveva colori nonostante venissero considerati dall’industria un gruppo black che faceva pop per bianchi. Il festival era diventato qualcosa di unico a cui tutti volevano partecipare.

Nello scorrere del racconto due avvenimenti diventano fondamentali ai fini narrativi e storici: il ricordo di Martin Luther King e lo sbarco sulla luna. La contraddizione perfetta dell’America di quegli anni, da un lato l’uomo che aveva combattuto da solo per la parità dei diritti, dall’altra un evento esoso che continuava a lasciare indietro la comunità afroamericana che non poteva permettersi neanche i beni di prima necessità. «Ieri la luna, domani forse noi», recitava l’editoriale dell’Amsterdam News.

La presenza del reverendo Jesse L. Jakson, personaggio di spicco del movimento per i diritti civili, fu l’occasione per dare il giusto tributo a Martin Luther King attraverso la sua canzone preferita Take My Hand, Precious Lord. Il brano, inizialmente, doveva essere interpretato solamente da Mahalia Jackson che più volte si era esibita per King ma per quell’occasione la sacerdotessa del gospel si alternò con Mavis Staples consegnandole le chiavi del suo regno. Secondo il giornalista Wesley Morris del New York Times la loro interpretazione fu il chiaro segno del passaggio di un’epoca:

«Stanno lamentando quello che è ovviamente un passaggio generazionale da una fase dell’espressione politica dei neri a un’altra, dalla determinazione alla rabbia, dalla magniloquenza della pila di capelli di Jackson allo schietto afro di Staples. Stanno cantando questo caro classico del lutto per piangere il presente ed il passato».

L’operazione Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised), oltre ad analizzare un momento fondamentale nella storia americana, dimostra come volontariamente ci fu un tentativo di cancellare dalla memoria storica un evento generazionale organizzato dalla comunità afroamericana che, a differenza di Woodstock, dove la situazione sfuggì completamente di mano agli organizzatori con risvolti ancor più gravi nel successivo Altamont Free Concert, aveva funzionato alla perfezione.

L’Harlem Cultural Festival fu il primo esempio di evento urbano come luogo di aggregazione sociale dove poter condividere liberamente con la propria comunità lo spazio circostante valorizzando l’inclusione di tutte le etnie presenti ad Harlem creando un’identità locale che andava aldilà rispetto a quella che la società corrente imponeva.

Il finale del documentario viene affidato al ricordo di Musa Jackson che, vedendo lo scorrere delle immagini, si commuove ripensando a come per molti anni abbia avuto la sensazione che il ricordo che aveva del festival non fosse mai statodel tutto reale: «Sapevo di non essere pazzo. Ma ora soche non lo sono. E questa è solo una conferma». Oggi è grazie al lavoro registico/storico di Ahmir “Questlove” Thompson che finalmente queste immagini saranno disponibili per tutti e rientreranno di diritto nella storia americana e della comunità afroamericana.

Crediti: CBS/Getty Images