Amos Gitai è un regista di rottura, i suoi sono sempre film dal grande potenziale militante. C’è, nel suo lavoro, un fondo di composta aggressività verso il sistema, qualunque esso sia: la politica, il soffocante mondo di una certa ortodossia, l’oppressione femminile. Proprio per questo i suoi sono film di grande impatto, e non di rado generano un autentico shock nello spettatore.

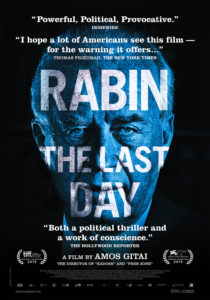

Eppure, e a dispetto di una logica prevedibile, il film dedicato all’ultimo giorno di Yitzhak Rabin, Rabin, the Last Day, è decisamente il suo più dolce, il meno prepotente di tutti. C’è una carica emotiva che è fatta più di nostalgia che di rabbia, di dolore intimo che di violenza.

In realtà Amos Gitai è un uomo così, dalla mitezza quasi disarmante. Un po’ come il suo sorriso e quello sguardo negli occhi che sono pieni di malinconia. É un po’ la costante di chi, come lui, racchiude mondi diversi, di chi come lui è figlio di esilii, migrazioni, partenze senza ritorno. É uno sguardo molto diasporico, anche se Amos Gitai è un sabres in tutto e per tutto – sabres in ebraico e in arabo significa “fico d’India”, un frutto che fuori è spinoso e dentro dolcissimo, e viene usato per designare gli israeliani nativi, la loro natura un po’ scorbutica e decisamente poco manierata, che nasconde però una tenerezza tutta particolare.

Amos Gitai è nato a Haifa (in Israele si dice che a Gerusalemme si prega, a Tel Aviv ci si diverte, a Haifa si lavora…) nel 1950. Suo padre era fuggito dalla Germania nel 1934, era un architetto del movimento Bauhaus, che “grazie” al nazismo si trasferì in forze nella Palestina sotto Mandato Britannico – Tel Aviv, la “città bianca” è di fatto il più grande agglomerato urbano di Bauhaus al mondo. Sua madre Efratia, invece, era già sabres, nata in terra d’Israele, ma da genitori di origine russa. Come scrive Amos stesso, non era una «donna della diaspora. Ma non è neanche israeliana», perché a quell’epoca lo stato d’Israele non esiste ancora. Si tratta, infatti, di una «generazione che dovrà inventarsi la propria appartenenza».

C’è una pagina bellissima, che disegna meglio di ogni altro dato, come questa generazione di profughi dall’Europa, trapiantati da quel mondo in un altro che sembrava lontano galassie intere, si teneva in equilibrio sul tempo, sulla storia, sulla memoria:

Voglio raccontarti una storia. Un giorno Jonathan, il figlio di mio cugino Efraim Broide, cugino di Zvi Luria, andò a trovare sua nonna, cugina di mia madre, che viveva in una casa di riposo sul Carmelo. Lo accompagnai, portandomi dietro Amos che all’epoca aveva più o meno sei anni. La nonna prese a raccontare a suo nipote Jonathan e al nipote di sua cugina, Amos, della famiglia di mamma: parlò dei vanti della nostra famiglia, rabbini, cabbalisti per parte di Luria, magnati, grandi e rinomati mercanti…

Mentre tornavamo a casa con l’eco di quell’inno alla famiglia, Amos mi chiese: mamma perché non mi hai mai detto che la tua famiglia è così nobile e importante? Risposi che non lo sapevo neanche io. Mamma non l’aveva mai detto neppure a me. Quando ebbi a chiederle, in seguito, lei mi rispose: Efratia, ho conosciuto rabbini, persone sagge e dottissime, e di cuore, aiutavano i poveri, ma ho conosciuto anche dei rabbini cattivi, meschini, che pensavano solo a se stessi invece di aiutare il prossimo, perché per loro lo studio della Torah contava più di qualunque altra cosa. Ho conosciuto dei ricchi che donavano a enti culturali e ai poveri, ma ho conosciuto anche dei ricchi avari cui importava solo del denaro, ho conosciuto persone semplici e di buon cuore che aiutavano il prossimo, ma altre che invece erano cattive e rubavano. Perciò sono giunta alla conclusione che un uomo non va giudicato secondo il suo albero genealogico e nemmeno dalla sua ricchezza, ma per quello che è. Queste parole furono pronunciate tantissimi anni fa. Mia madre è mancata da molto tempo – era la sera di Shabbat durante la festa di Hanukkah, il 30 dicembre del 1957. Mi hanno accompagnato per tanti e tanti anni. Questa era mia madre. Una donna bellissima, io non le assomiglio affatto, fine e distinta. Si chiamava Ester. Papà la chiamava “regina Ester”.

É, questa, la voce di Efratia, la madre di Amos, che è la cartina di tornasole per scoprire un Gitai diverso, meno combattivo, meno polemico. Un po’ come quello che emerge dietro la macchina da presa del suo ultimo film, dedicato all’assassinio di Rabin, venticinque anni fa.

Efratia veniva da una illustre famiglia di ebrei ashkenaziti, radicati nella Russia zarista prima di arrivare in Terra Promessa. La madre di Efratia era nata a Byalistok, ed era arrivata in Palestina nel 1907, spinta dagli ideali sionisti che i suoi ortodossi genitori non vedevano certo di buon occhio. Il padre di Efratia era giunto un anno prima, aveva avuto dallo zio cinque ettari dove piantare alberi di agrumi e mandorle a Kfar Saba, poi si era spostato a Petach Tikva (“Porta della Speranza”) e a Jaffa. Efratia era nata nel 1909, figlia della cosiddetta “seconda aliyah”, ondata immigratoria. Durante la prima guerra mondiale la famiglia era tornata in Russia, ma nel 1920 si avviarono verso un travagliato rientro in Palestina, via Trieste.

Il resto della vita di Efratia è raccontato meglio che da chiunque altro da lei stessa, attraverso un ricco epistolario che suo figlio Amos Gitai ha raccolto, selezionato e mandato alle stampe. É uscito in molte lingue straniere, anche in italiano, qualche anno fa (Storia di una famiglia ebrea, Efratia Gitai, Amos Gitai, Bompiani).

Forse però quelle lettere, per lo più intime, cariche di dolcezza e di ironia, parlano più di Amos che di sua madre. In un certo senso svelano quei lati della sua indole che la filmografia tiene, per così dire, sotto traccia. Un profondo radicamento nel suo mondo, anche se il regista è un israeliano irrimediabilmente errante, sempre in giro per paesi e continenti. Un legame tenace con la famiglia, in particolare con la madre, che doveva essere una personalità complessa, che esigeva costantemente una mobilitazione emotiva e intellettuale. Ma che sapeva anche essere molto, molto tenera – in particolare con Amos, il suo ultimogenito.

Lo sguardo di Amos Gitai su questo testo, la cura che gli ha riservato per pubblicarlo e diffonderlo in più lingue, è la testimonianza più lampante – e bella – delle sfaccettature che il suo carattere e la sua vocazione artistica possiede.

Ecco l’ultima lettera al figlio:

Qui sono sepolti i miei indimenticabili genitori, venuti con la seconda aliyà: non li dimenticherò mai! Qui sono sepolti alcuni dei miei migliori amici, mio marito l’architetto, e altri… Non mi annovero fra coloro che hanno il culto delle tombe, no. Ossa secche e cave – no. Ma i ricordi, i ricordi sì, stanno impressi, radicati: difficile portarli via di qui. Solo qualche breve scappata in posti lontani, per poi tornare qui. Noi, forse, non abbiamo nessun altrove. Ma l’inquietudine mi rode: che sarà di voi giovani, sangue del nostro sangue, noi sognatori di un sogno deluso. Saprete vincere la tenebra che ci avvolge?

Ogni bene,

Mamma

Quella domanda, quella ricerca di luce, sembra proprio essere la vocazione artistica di Amos Gitai, come un atto d’amore e di nostalgia per la madre.