«Un fotogramma che mi ha impressionato… Toglie gli occhiali e sorride alla piazza: un sorriso che esprime tutto Enrico Berlinguer… È come se si rendesse conto di qualcosa che non andava ma sorride alla piazza e sceglie di concludere quel comizio: è il sorriso a una vita che è stata vissuta degnamente».

Piero Ruzzante (segretario FGCI Padova)

Un bicchiere vuoto su un leggio, le assi di legno del palco bagnate. La piazza era piena la sera prima, pullulava di volti e di voci. Adesso, soltanto la luce fredda dell’alba e un silenzio che pare incolmabile. Sono circa le 22 del 7 giugno 1984 e il segretario del partito comunista sta tenendo il comizio che chiude la campagna elettorale per le Europee. In Piazza della Frutta, a Padova, ci sono diecimila persone. La voce di Enrico Berlinguer, però, a un tratto si incrina. Qualcosa non va, si vede nei suoi lineamenti che si contraggono, si sente nelle parole che rimangono per un tratto sospese. Lui, nonostante questo, continua. Continua fino a quel sorriso triste e riconoscente, il sorriso che segna non soltanto la fine di un uomo, ma la fine di un’epoca.

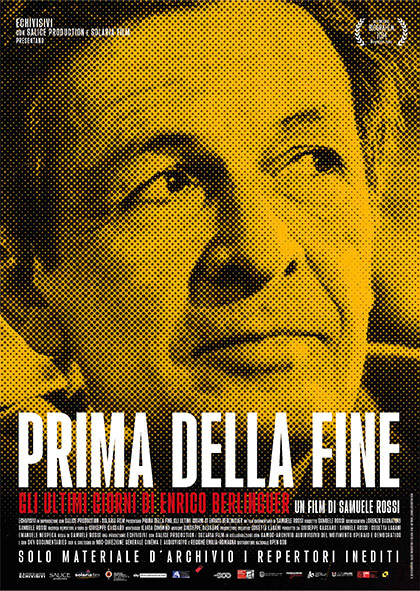

Prima della fine – Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer inizia proprio da qui per raccontare, uno dopo l’altro, i sette lunghi giorni che hanno portato da quel drammatico malore sul palco alle partecipatissime esequie di Roma.

Protagonista indiscusso dell’animata scena politica del dopoguerra, Berlinguer si propose come promotore di una terza via, negando con forza l’adesione acritica al modello sovietico ma spingendosi oltre la prospettiva socialdemocratica. Il colpo di Stato in Cile, favorito e appoggiato dagli Stati Uniti per fermare il socialista Salvador Allende, poi assassinato, lo convinse dell’impossibilità di arrivare a un governo dei soli comunisti in Italia. Comprese la necessità storica di un’alleanza di tutte le forze democratiche e popolari che lo indirizzò verso il tentativo di realizzare il compromesso storico tra i due partiti rappresentanti la maggioranza elettorale nel nostro paese e trovò in Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, un sincero alleato.

Berlinguer è stato però, prima di tutto, uomo di indiscutibile spessore culturale e umano, esempio di rigore e consapevolezza, rispettato e spesso amato ben oltre i confini del mondo comunista.

L’evocativo documentario, uscito nel giugno 2024, a 40 anni di distanza dai fatti, dunque, gravita attorno alla creazione di un buco nero che – nel film come nella realtà – è stato fisico, quanto emotivo e politico.

Ma come dare corpo sullo schermo a un’assenza, con quali parole raccontare lo smarrimento?

Samuele Rossi (sceneggiatore e regista) e Giuseppe Cassaro (responsabile delle ricerche d’archivio e compositore delle musiche originali) decidono di farlo scavando negli archivi e recuperando le immagini e le voci di quei giorni. I due autori, cofondatori nel 2011 della casa di produzione indipendente Echivisivi, continuano quindi il loro percorso artistico congiunto e danno vita, tramite un’operazione complessa ma riuscita, a una cronaca veritiera e nitida, capace di trasformare in narrazione mediatica quanto vi è di più intimo, come la morte e la perdita.

Ecco, quindi, il cuore pulsante dell’opera: quell’equilibrio sottile tra ricostruzione storica e memoria privata, desiderio di oggettività e volontà di far immergere in una storia che, in modi diversi, appartiene a ognuno di noi, oltre le appartenenze. «I tre anni di ricerche negli archivi sono stati, per noi che siamo parte di una generazione successiva, il modo di esserci» spiega Giuseppe Cassaro. È da questa concezione del repertorio che nasce la necessità di alternare agli archivi istituzionali e giornalistici (fra cui, ad esempio, sei ore di girato inedito dei giorni in ospedale di una TV locale di Padova) i materiali privati, legati alla memoria della gente comune (come il video in Super 8 dell’uscita della salma, girato da un ferrotranviere padovano).

Un grande lavoro di ricerca è stato fatto anche nel campo del repertorio audio: le parole che sentiamo, infatti, ci arrivano tutte direttamente da quei giorni, senza interviste ad hoc o una voce fuori campo. E se il rischio di una simile operazione poteva essere un racconto freddo e austero («Abbiamo avuto più volte il timore di non farcela» ammette Cassaro) il risultato è invece un film sincero e caldo, in cui ciò che si è sedimentato tra noi e quel passato resta il più possibile marginale. Così gli audio e le pellicole originali, con le loro sporcature e imperfezioni, costituiscono un materiale grezzo e proprio per questo forte nella sua autenticità. Oltre alla lettura dei bollettini medici che fa da controcanto al silenzioso dolore della famiglia, al brusio durante i funerali, ai commenti di chi c’era (tra cui le registrazioni realizzate da Ruzzante per il libro Il vento soffia ancora), un’altra traccia sonora scandisce la narrazione: si tratta di estratti delle parole di Berlinguer, estrapolati da discorsi tratti da nastri inediti che trattano temi diversi e più che mai attuali, come l’istruzione, il lavoro, l’emancipazione femminile.

«Quest’opera non è un biopic – afferma Rossi – ma per me era importante far emergere il ritratto di un pensiero, di un modo di vedere le cose. Come sintetizzare, quindi, qualcosa di così vasto? Credo che il mio lavoro consista in buona parte nel fare delle scelte. È necessario assumersi la responsabilità di creare un punto di vista».

Così, se il corpo del leader è il grande assente («So che per mio marito c’è poco da fare, però le chiedo un piacere: di evitare che me lo fotografino mentre è nel letto: vorrei che di mio marito restasse un’immagine non su di un letto di ospedale» aveva detto la moglie) è proprio la voce di Berlinguer a tracciare i confini di quella mancanza.

Nel mentre altre immagini e suggestioni – i volti e i corpi della gente, tracce dell’identità di un’epoca (le fiumane di persone scese in strada, gli sguardi di quel variegato popolo che piange davanti alla bara chiusa), il ritratto di una classe politica (Pertini presente come un padre, l’arrivo di Nilde Iotti e Almirante), i paesaggi (come la pennellata di Roma che si sveglia, inconsapevole dell’appuntamento con la storia che la attende alle Botteghe Oscure) – si intrecciano alle testimonianze fino a colmare quel vuoto. È proprio grazie a questo tessuto fatto di sguardi, luoghi, documenti (significativi anche i telegrammi, i registri delle firme ai funerali, i quotidiani) che l’archivio diventa davvero occasione emotiva, capace di far assumere alla ricostruzione storica, come sottolinea il regista, «il passo e il sapore del film di finzione».

Ed ecco, quindi, che vediamo srotolarsi veloce quella strada tra le campagne di Padova e ci sentiamo anche noi lì, col fiato sospeso, mentre si corre in ospedale e poi verso la sala operatoria, con una soggettiva che mostra, dalla prospettiva di una barella, le luci al neon e i volti dei medici.

Anche la colonna sonora originale, delicato ma importante accompagnamento, contribuisce a questo ‘respiro cinematografico’, così come la scelta di giocare col tempo del linguaggio filmico analogico, fermando, velocizzando e rallentando in più occasioni le cassette. Particolarmente d’impatto, ad esempio, la scena in cui vediamo, con un tempo dilatato, il dolore delle persone che hanno raggiunto Roma per salutare Berlinguer. Sono proprio le immagini di una Roma ormai spoglia all’indomani dei funerali che, spiega Rossi, avrebbero dovuto concludere il film nella prima stesura. Eppure, in un secondo momento, la scelta fatta è stata diversa: sul finale, infatti, il nastro si riavvolge e vediamo di nuovo quel sorriso rivolto da Berlinguer a una piazza straripante.

Questo ritorno della storia su se stessa ci conferma di non aver assistito soltanto al racconto di una perdita, ma anche e soprattutto di aver compartecipato a un viaggio tra le immagini e la memoria. Come aveva chiesto la moglie, ricordare l’uomo per com’era e per quello che ha fatto, anziché concludere con una fredda immagine di morte. Il senso della perdita, dunque, ma anche una speranza. Perché, come mostra Prima della fine, attorno a un vuoto si può costruire.

In copertina: foto presa dal documentario Prima della fine