“Se fossi un pellerossa, e sempre pronto, e sempre vibrante sopra il cavallo

in corsa, cavalcando, sulla terra che vibra, fino a non servirmi

degli speroni, poiché non c’erano speroni, fino a buttar via le redini,

poiché non c’erano redini, e vedessi appena la terra davanti a me come

un prato mietuto di fresco, già senza collo di cavallo e testa di cavallo.”

Nulla di psicologico nell’analisi con cui Kafka folgora il movimento del desiderio. Non è una logica, è la forma stessa del desiderio che si produce solo mentre si annulla. Stupisce che tutta la fisica del secolo (micro o macro, nucleare o astrale), dall’apparire/scomparire dei fantasmi dell’elettrone e dell’antimateria si dedichi al tentativo di far apparire un istante particelle ipotizzate o virtuali, subito scomparse? E che il vorticare di esse il loro letterale essere ferme e in moto e qui e altrove, il loro baluginare e pullulare costituisca e permetta la solidità della materia e la forma degli oggetti…?

Naturale che nel tramonto dell’oggi (sì, proprio “naturale”, col senso di innaturale che ci brucia la bocca e la mente nell’azzardare la parola) l’oggetto che più di tutti appare e scompare, il set più evidente di design, sia il corpo stesso, l’oggetto che ci portiamo addosso e che ci porta, che siamo e che ci è, che vorremmo essere di più o non essere.

Vertiginosa, la convergenza verso il biologico (bioingegneria, mutazione, durata della vita individuale…), verso il luogo fisico supposto del soggetto, come condensazione di un umanismo paradossale di un doppio rimbalzo dalla profondità astrale e da quella del subliminale subelettronico subfotonico neuronale… Vertigine e convergenza del secolo, avvertita da kafka (e, tra gli altri, da valéry benjamin proust joyce nietzsche, per restar lì, lontano dagli “oggetti”, o appena sotto il loro apparire, dove si agitano la chimica della scrittura e la fisica della voce…) proprio nella precisione paradossale di un haiku che si disfa, nell’immaginedesiderio che nell’attimo stesso in cui si manifesta si sgretola e decade (e anzi quella rapidissima assolvenza/dissolvenza da nero e verso nero (o bianco) e l’istante stesso, il riconoscimento goduto e temuto e svanito che lo spazio esista… “prima (e dopo) del tempo”…).

Naturalmente (di nuovo…) già baudelaire e rimbaud (con monet e cézanne) hanno trovato o sperimentato l’allucinazione ossessiva che costituisce le forme e gli oggetti e la visione stessa del soggetto (a sua volta ondivago, corpuscolare, intermittente); e si può rimontare da jean paul a hölderlin goethe novalis attraverso la lotta tra (il battito di?) coscienza e incoscienza nell’idealismo tedesco e in kant, e il geniale disperdersi dei lumi, giù e su fino al dubbio decisivo e costitutivo e iperfilmico (oh, la seconda “meditazione metafisica”) di descartes. Forse trovando in edgar allan poe, nella sua chimica dell’immaginario, nel suo landscape gardener, in eureka, nel suo sostituire la figura del maelstrom a quella del maestro, l’allargamento decisivo nella scala degli oggetti: il mondo stesso – non solo il pianeta – è un “oggetto” che si forma si beve si sforma trangugia dissolve nell’allucinazione che è il soggetto. Ma è quasi inutile o troppo rudimentale rimontare oltre il secolo. Da poco più di un secolo una macchina (peraltro essa stessa di chimica e fisica rudimentalissime e semplici, e fino a oggi o l’altroggi rimasta sostanzialmente immutata) permette tecnicamente questa “rimonta del tempo”, muta lo spazio in tempo e ne consente la riproduzione registrazione accumulazione (perfino, oltre la ritualità da caverna e sala oscura, la addomesticazione del mondo per via televisiva, il rendersi a domicilio nel mondo in rete…). È lampante, fino a negarci la propria stessa evidenza quanto il processo filmico (oltre la sua spoglia di genere drammaticonarrativo) abbia reso (nonostante la relativa saltuarietà randomizzata del suo intervenire e prodursi) l’idea stessa di tempo e di storia in un oggetto, un insieme imbobinato e sbobinabile, continuo anniversante ritorno (quasi senza andata) di cui si gode e soffre lo spettacolo in una continua terribile rutilante soffice carezzevole celebrazione.

Lanterna magica. Cortocircuito qui, appena la si strofina, tra desiderio (di nuovo; ovviamente), cinema (l’oggetto “lanterna magica” è tra i prodromi più costantemente evocati e mostrati dalle archeologie del cinema – come dire: dalle archeologie dell’archeologia di tutte le archeologie…), e il cinema senza apparato e senza film, già tutto mentale e reticolare diffuso frattale (senza “design” evidente), inventato infatti da freud contemporaneamente ai lumière; da freud con filmicissima passione archeologica: cinema e psicoanalisi producono e rievocano (con diversa automaticità e difficoltà e approssimazione!…) discorsi figure soggetti tutti come sepolti/dissepolti a strati; in freud il terreno è il mentale, il testo (il sogno come “la vita quotidiana”) è immagine incerta che si fa e si disfa di continuo.

Mentre la Kodak annuncia che poco dopo il duemilauno cesserà la produzione di pellicola (indicando il trionfo generalizzato – rispetto al concetto di pelle e a quello di trascinamento/scorrimento – di una forma di tessuto elettronico digitale sintetico, circolare, a spirale, infine random, già dentro l’energia del motore eventuale che trascina(va)/genera le immagini) vien da pensare a quanto la “sovrapproduzione insufficiente” (il cinema è solo ossimori) di innumerevoli immagini “formate” (una moltitudine sterminata, ché infatti poi ne avviene lo sterminio nella simulazione del movimento) abbia fatto dimenticare la fantomaticità del cinema stesso (la sua “invisibilità”; e l’invisibilità tecnica a causa dell’evocazione degli infiniti punti di vista possibili e della massa di “registrazioni”) e l’incertezza freudiana del suo “registrare”, il suo assottigliare il mondo e il suo proprio assottigliarsi e tendere a zero, a favore del lussureggiare e manifestarsi di forme (a volte per la prima volta) visibili e riconoscibili.

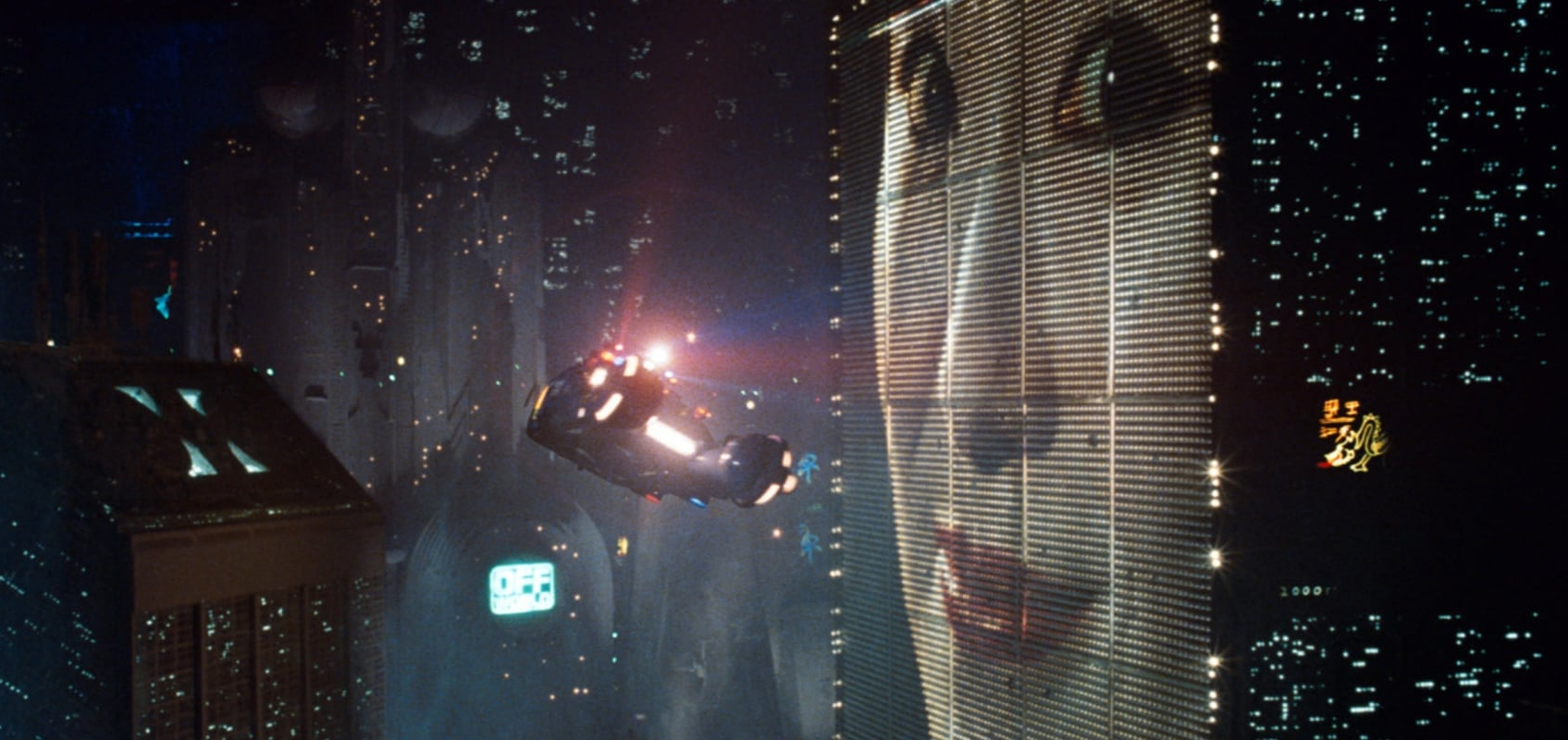

Evoco l’attuale mutazione e tramonto della sfera cinetelevisiva perché per la prima volta l’apparato e gli apparecchi e gli oggetti stessi mediante i quali si produce si distribuisce si vede il cinema (e TV) dimagriscono rimpiccioliscono deperiscono svaniscono si fantomatizzano a loro volta (dopo essersi man mano avvicinati al corpo come vere e proprie protesi, fino a quella cinepresa da indossare che è la steadycam), tanto più tendendo a sparire quanto più si intensifica la loro potenza e capacità di evocare e far apparire immagini sempre più vivide fisiche tridimensionali corporee. (Naturalmente – per la terza volta… – l’orizzonte aleph o oltrealeph non esclude l’ingombro attuale dei megateatri, né la fascinosa estensione architettonica degli Imax, stati tecnologicamente intermedi ma anche templi visibili e necessari per imprigionare glorificare omaggiare ancora – e infine, esorcizzandone il dilagare invisibile peraltro già largamente avvenuto… parlo da una zattera in zona alluvionale… o già nel gorgo?… – la visibilità del cinema, la sua monumentalità). Grazie al cinema alla sua automaticità prensile imprendibile, si è moltiplicata e diramata infinitamente la possibilità di reperire documentare catalogare forme e oggetti, con tutto quel che ne deriva di piaceri arcaicodomesticomusealborghesi e perfino di godimento. (Vedere il cinema scenografico di ridley scott, epitome inane della postmodernità, che in blade runner perde gli abissi dickiani e trova appunto e percorre con meraviglia banale il crinale della copia originale…).

Ci sfuggì e sfugge costantemente (e ci sfuggirà di più se non accetteremo di riconoscere in “noi”, la transizione che siamo verso un evaporare del visibile) il mai visto che permane il cinema, il suo essere calco negativo diffuso dell’idea stessa di soggetto e di tutte le manifestazioni del visibile. Tutto il cinema come una “pornografia degli angeli” (Benjamin), un’evidenza ossessiva che è del/nel vedersi e non del “visto”. Anale troppo anale sarebbe il curarsi delle forme che vi vediamo pullulare e che costantemente in ogni caso il noi/macchina-da-presa (la mdp che è in noi, il noi che è nella mdp) registra. Infine (ma non è che un inizio) la medicina propone in questo modesto e preciso duemila il viaggio allucinante previsto dal cinema di genere (ma già compiuto cent’anni prima di strange days – tutti i giorni del cinema furono strani… – come viaggio otticomeccanico nel mentale) il cinema intestinale non più solo come sonda, occhio terminale di un apparato tentacolare mabusiano. Sono vere e proprie compresse/navicella da inghiottire per bocca (e da recuperare come escremento) quelle che si sono in diversi laboratori già sperimentate: occhi viaggianti, che tras-corrono attraverso i flussi della macchina digestiva o del flusso sanguigno del corpo. L’ombra mentale concentrata nella sfericità dell’occhio si fa occhiopastiglia, occhio puntiforme, si scioglie nel corpo (prima ancora di impiantarsi come protesi scheda piastrina codice…). Come il denaro è già in carta di credito, l’occhio si annulla, diventa puramente astratto e quindi adatto a circolare il/nel corpo, a curarlo/salvarlo forse mentre lo annulla. La forma si (an)nega nel corpo che fu la misura delle forme. Pastiglie, supposte, forme subito sciolte dal/nel corpo, forme dolci erotiche temibili caduche. Ah…! Trasmettono… l’occhio si fa virus… definitivo linguaggio in senso burroughsiano… medici analisti scienziati cineasti spettatori guardano guardiamo… Questo, se ce n’è uno, è l’oggetto: il codice che siamo, il segno grado zero di 2001, il tempo che vogliamo rimontare oltre la velocità della luce, facendo apparire/scomparire quel che fino a oggi fa apparire/scomparire (e qui: lynch cronenberg kitano, ma anche lang vigo rossellini walsh e vertov e ophüls e…). Non (ci) si vede. Non si vede a chi e per chi, dove e da dove, da quando e fino a quando “trasmettiamo”. Il massimo, che ci sta capitando, è riconoscersi come interruttori, o come spazio nero buio informe tra un fotogramma e l’altro, o come frammento desiderante di immagine in cerca di altre tessere. Apparire il nostro sparire. Abitiamo il vento che ci disegna.

Estratto da L’acquario di quello che manca, enrico ghezzi (La nave di Teseo)

Articolo “I linguaggi della comunicazione”, II, 1, gennaio-aprile 2001