Provincia francese, un padre è in auto con suo figlio, che tutti sin da quando è piccolo chiamano Fus – diminutivo derivato dalla parola tedesca Fußball, e legato alla sua passione per il calcio. È proprio a giocare una partita che lo sta accompagnando il padre. «Non sono di cristallo», Fus lo scandisce con una determinazione priva di astio, scansando la felpa che non vuole indossare: «Ma prenderai freddo!». La radio, intanto, passa People have the power. La voce energica di Patti Smith accompagna i volti sorridenti di padre e figlio. Il padre è stanco, non ha chiuso occhio per via di un’emergenza al lavoro, in ferrovia. «Le cose succedono sempre di notte» dice al figlio, che si limita a un cenno, evidenziato dal padre con un «non te ne importa niente, eh?».

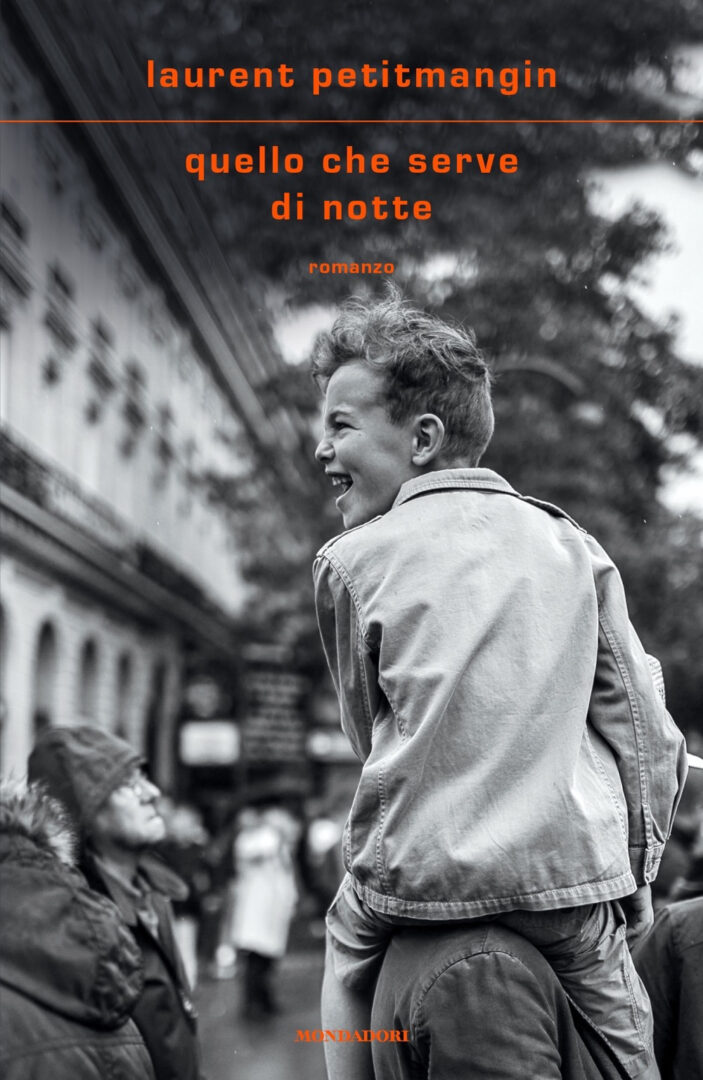

La partita va benissimo, Fus segna il goal della vittoria – realizzato non senza un piccolo fallo, che il padre gli fa notare poi con garbo. Qualcosa, intanto, si muove sottotraccia, come una crepa che si allarga via via su una parete: è la sensazione che si avverte fin dai primi fotogrammi di Noi e loro (titolo originale Jouer avec le feu), il film di Delphine e Muriel Coulin appena uscito nelle sale italiane e tratto dal romanzo di Laurent Petitmangin Quello che serve di notte, pubblicato da Mondadori con la traduzione di Elena Cappellini. Il padre che ascolta alla radio una trasmissione sulla disoccupazione giovanile, il figlio – giovane disoccupato –che fatica a svegliarsi la mattina, e continua a sbadigliare a lungo, rigirandosi nel letto. Dei nuovi amici, tutti vestiti di scuro, e con le teste rasate, che vengono ad acclamare il grande Fus per come ha giocato, sotto lo sguardo attonito del padre.

Persino mentre puliscono insieme i fagiolini, intorno al tavolo di formica azzurra della cucina, Fus, suo fratello Louis e il padre non sono così sereni.

Sorridono, commentano la partita, ma la crepa è lì, e continua a lavorare. Fus e Louis gli sono cresciuti davanti – sembra pensare Pierre, il padre – quasi senza che se ne sia reso conto. Da quando è rimasto vedovo, gli anni sono volati via nel tentativo continuo di far quadrare tutto, e di educare bene i figli. Come nel breve, intenso romanzo di Petitmangin, l’angoscia che serpeggia nel padre per le frequentazioni di Fus con i militanti di estrema destra divampa in uno scontro aperto con il figlio, un giovane bello e ribelle, e che nonostante le simpatie per l’estremismo resta l’unico del gruppo senza la testa rasata. E questo, forse, è il solo, residuale elemento di distinzione di Fus all’interno della cerchia. Per il resto, si adegua senza difficoltà: prende parte a scontri, risse, esulta con la bava alla bocca mentre assiste ai combattimenti clandestini. Il fratello, intanto, guarda a Parigi, partecipa con il padre alla giornata di orientamento della Sorbona: sta per iscriversi a lettere, e proprio Fus – con la sua cerchia di amici – gli darà una mano con l’alloggio.

Lentamente emerge il contrasto tra la cultura di appartenenza e quella a cui si aderisce per opposizione, per insoddisfazione, perché ci si convince che quei valori di sinistra, improntati alla solidarietà, alla tolleranza, abbiano esaurito la loro spinta. Fus arriva persino a mettere in discussione il motto nazionale della Repubblica Francese: «Libertà, per chi? Legalità, per chi? E fraternità…» ride, il figlio, su quell’ultima parola, e il padre, per un attimo, lo caccia via di casa.

I tre continuano, nonostante tutto, a cercare momenti di serenità. Vanno allo stadio insieme – anche in quell’occasione, la presenza imprevista degli amici estremisti di Fus va a turbare l’equilibrio familiare – giocano poi a pallone nel giardino di casa, segnando reti nella porta arrugginita, in mezzo all’erba incolta. Ancora, in una sequenza commovente, durante la festa per i vent’anni di Louis, Fus chiede al padre di insegnargli a ballare, a fare le giravolte. Un momento di sospensione, di fiducia tra padre e figlio, mano nella mano, davanti agli occhi commossi del festeggiato. I tre provano a riprendersi il passato, l’equilibrio, il calore, cercato e trovato a fatica dopo la morte della madre, ma la distanza, il conflitto, non trovano pace.

Nel romanzo di Petitmangin, che proviene da una famiglia di ferrovieri e lavora da anni come dipendente di Air France, alcune dinamiche sono ancora più marcate che nel film. C’è una pagina, toccante, in cui Fus rimprovera al padre l’inattività delle sue riunioni decennali alla sezione del partito: «Da quanto tempo è che non fai attacchinaggio? Che vai in sezione solo per fare merenda?». Padre e figlio, nel libro così come nel film, si scontrano parlando di tolleranza e di razzismo, e il figlio prova a convincere il padre di quanto siano più solidali e vicini alle istanze sociali proprio i suoi amici di destra. Pierre – magistrale l’interpretazione di Vincent Lindon, che non a caso ha vinto la Coppa Volpi a Venezia – assiste con sconforto ai discorsi di Fus pieni di frasi fatte: il figlio difende i valori della Lorena, «la nostra Lorena», lui cerca di dirgli che quel campanilismo è vuoto, e non porta a niente: «Se ti vedesse tua madre».

Lo stesso, inedito capovolgimento di prospettiva si avverte, ad altre latitudini, in un film come The Old Oak di Ken Loach (2023), quando il protagonista, TJ Ballantyne, si rende conto con dolore di quanto gli amici di una vita, invecchiati con lui nel pub che dà il nome al film, siano diventati razzisti e reazionari, arrivando a contraddire le appartenenze politiche comuni, le convinzioni più profonde. Quando la sinistra ha smesso di rappresentare le istanze delle classi operaie? Quando e in virtù di cosa l’estrema destra, a lungo combattuta, ha cominciato a incarnare una possibile alternativa? Nell’ex cittadina mineraria nel nord dell’Inghilterra in cui è ambientato The Old Oak, così come nella Lorena che fa da sfondo a Noi e loro, il protagonista adulto è l’emblema dello sgomento, è colui che porta in sé lo spaesamento per la frattura politica e culturale a cui assiste, e che vede consumarsi da vicino: nella sfera familiare, in quella degli amici storici.

In Noi e loro, e prima ancora nel palpitante romanzo di Petitmangin, il punto di non ritorno è rappresentato dal delitto di cui si macchia Fus: «Non credo nella giustizia», dice a suo padre, vendicandosi a modo suo dei militanti di sinistra che lo hanno aggredito. Fus fabbrica da solo la sua arma, facendo a pezzi la vecchia porta di calcio arrugginita: «Tanto non giocherò più». Fus non è più Fus, Fußball; Fus, che non è di cristallo, si trasforma in un assassino fragile, e il padre, pieno di amore e rimorsi, non riesce a trovare scuse, parole attenuanti. La casa, con i suoi oggetti, assiste inerme: anche il tavolo di formica azzurra su cui si riflette la scritta «assassino» che qualcuno ha lasciato sulla veranda della cucina di Pierre, e che Pierre e Louis lavano via insieme, in silenzio. Pierre, verso la fine del film, toglie le prolunghe dallo stesso tavolo di formica, riportandolo alla misura adatta alla sua solitudine. In quel tavolo più stretto tanto nel film quanto nel romanzo si apprezza l’assenza di retorica, di personaggi piatti che si autoassolvono.

Lontano da noi, la letteratura e il cinema sembrano tornare anche verso un orizzonte più ampio – Petitmangin ha specificato in più occasioni che nel suo romanzo non c’è nulla di autobiografico: «Ho quattro figli a cui va tutto bene». Pare tornare ad affacciarsi un respiro nuovamente politico, sociale, come quello che anima tanti libri dello scrittore trentenne francese Édouard Louis, omosessuale, che ha vissuto in prima persona diversi episodi di intolleranza e che in più di un’occasione è tornato a chiedersi, anche attraverso il teatro, quale sia stato – ammesso che ci sia stato – il ruolo e il peso della politica nella sua vita e nel destino della sua famiglia. Così, Noi e loro è un’altra prova di quanto la letteratura e il cinema possano tornare a occuparsi anche di istanze altre, tanto più in un momento così turbolento, per l’Europa e non solo. E la conferma ulteriore di quanto sia importante indagare sulle crepe prima che la parete venga giù.