Lo scorso primo aprile il complesso storico di Monte Verità ad Ascona ha aperto nuovamente le porte al pubblico dopo un importante restauro. Il promontorio Ticinese che attirò a sé anarchici, artisti, nudisti e «riformatori della vita» fin dall’Ottocento fu uno dei più curiosi casi di utopia sociale le cui vicende a distanza di più di un secolo non smettono di meravigliare.

La prima volta che salii a Monte Verità fu nel 1997, ero uno studente e ad accompagnarci in quella destinazione fu la migliore delle guide immaginabili nonché una delle figure centrali per comprendere la storia di quel luogo: Harald Szeemann.

Szeemann oltre a essere considerato il più importante curatore del dopoguerra è stato prima di tutto uno degli eredi più convinti di quel sentimento e di quell’utopia che Monte Verità ha incarnato dal finire del Ottocento in poi. Allora, appena diciottenne, ammetto che non compresi molto del perché di quella visita e soprattutto di come una personalità dell’arte contemporanea già ritenuta mitologica come Szeemann fosse così interessato ad Ascona, istintivamente però percepivo che ciò che aveva sedotto lui (come più tardi accadde a me) era qualcosa al di là della Storia, al di là delle biografie e della realtà: la possibilità di un’alternativa.

Ben prima di Monte Verità, Ascona era un’antichissima destinazione di artisti. Già nel tardo Quattrocento vi si erano insediate congregazioni di artisti e si hanno testimonianze del passaggio di Leonardo da Vinci che proprio lì aveva concepito un progetto per la regolazione del fiume Maggia. Ma è a cavallo tra Ottocento e Novecento che il mito di Monte Verità imprime ad Ascona un segno decisivo. È in quello scarto decisivo tra due secoli che il fato dell’Europa si compie, ed è nel cuore “neutrale” del nord che si sperimentano utopie radicali destinate a portare a esiti assai diversi.

Ogni istanza umana viene messa in discussione all’indomani del Novecento, le arti tutte si ridefiniscono attraverso manifesti programmatici, le idee e le ideologie si affermano come non mai parallelamente al dominio della tecnica che ridefinisce l’esistenza, il tempo, lo spazio e la guerra. Le contraddizioni di questo crocevia tra possibilità fa sì che in potenza ogni espressione sia sempre in bilico tra forze invisibili, sottaciute ma potentissime che conducono gli uomini e il loro fare tanto in alto quanto in basso.

La seconda metà dell’Ottocento è forse il punto di partenza di tale contraddizione fra due etiche opposte: da un lato la scienza, la tecnica, l’industria, e le conseguenti fedi per il capitalismo o per il comunismo che per quanto opposte sono affratellate da una visione atea in virtù del progresso dell’umanità. Con la stessa intensità sorgono in tutti gli angoli dell’Europa visioni misteriche ed esoteriche come alternativa alla scienza, il rifiuto del mondo industriale e il ritorno all’artigianato come modelli di vita comunitari alternativi e lontani dall’alienazione del proletariato.

In tale quadro ecco dunque affermarsi l’anarchia e il socialismo utopico, ma anche nuove visioni spirituali come la Teosofia e Antroposofia. Tutte queste etiche alternative, spuntate qua e là in tutto l’Occidente, si sono a un certo punto date appuntamento proprio in Ticino, ad Ascona, dove misteriosamente convergono in pochissimi anni tutti i vari “riformatori della vita”.

È stato proprio Harald Szeemann dicevo, a farci dono del testo storico principale e più completo per intendere la molteplicità di narrazioni che si sono cristallizzate attorno a Monte Verità, con l’omonimo catalogo della mostra da lui curata nel 1978, edito da Electa. Anche il critico svizzero che ebbe sulla mia formazione culturale e umana un ruolo fondamentale era stato attratto da quella anomalia magnetica (confermata anche dai geologi) dalla vetta Ticinese, e da quel piccolo villaggio che aveva richiamato già nel 1896 l’anarchico Bakunin, gli anticonformisti rivoluzionari giunti da tutta Europa e poi socialisti, vegetariani, dadaisti, teosofi, psicanalisti, i maestri di Bauhaus, danzatori, nudisti, nobili decaduti e rinnegati. La concentrazione di biografie che lì si sono incrociate, scontrate e susseguite trovò probabilmente, più che in un comune credo spirituale, nella propria alterità le basi di una convivenza.

I miei ricordi di quella prima gita ad Ascona sono assai sbiaditi e più volte dal quel 1997 ho cercato di aggrapparmi alla memoria per ricostruire quella giornata con Szeemann la cui importanza capii soltanto anni più tardi, approfondendo molto di più la mia conoscenza e gli infiniti rivoli di esperienze che dipartivano da quel luogo. Ricordo ovviamente alcune delle informazioni che Szeemann condivise con noi prima di quel viaggio, ma c’è da dire che il critico era tutto tranne che un maestro didascalico; al contrario tratteneva nei suoi occhi e nelle sue parole qualcosa di costantemente sfuggente ma al tempo stesso carico di intensità e di mistero. Appena diciottenne, con fatica riuscivo a comprendere come quelle vicende e quel fazzoletto di terra in Svizzera avessero così tanto a che fare con la visione di quello che era considerato una delle personalità più importanti dell’arte contemporanea, eppure le cose trovarono poi un loro modo e un loro tempo per chiarirsi in me.

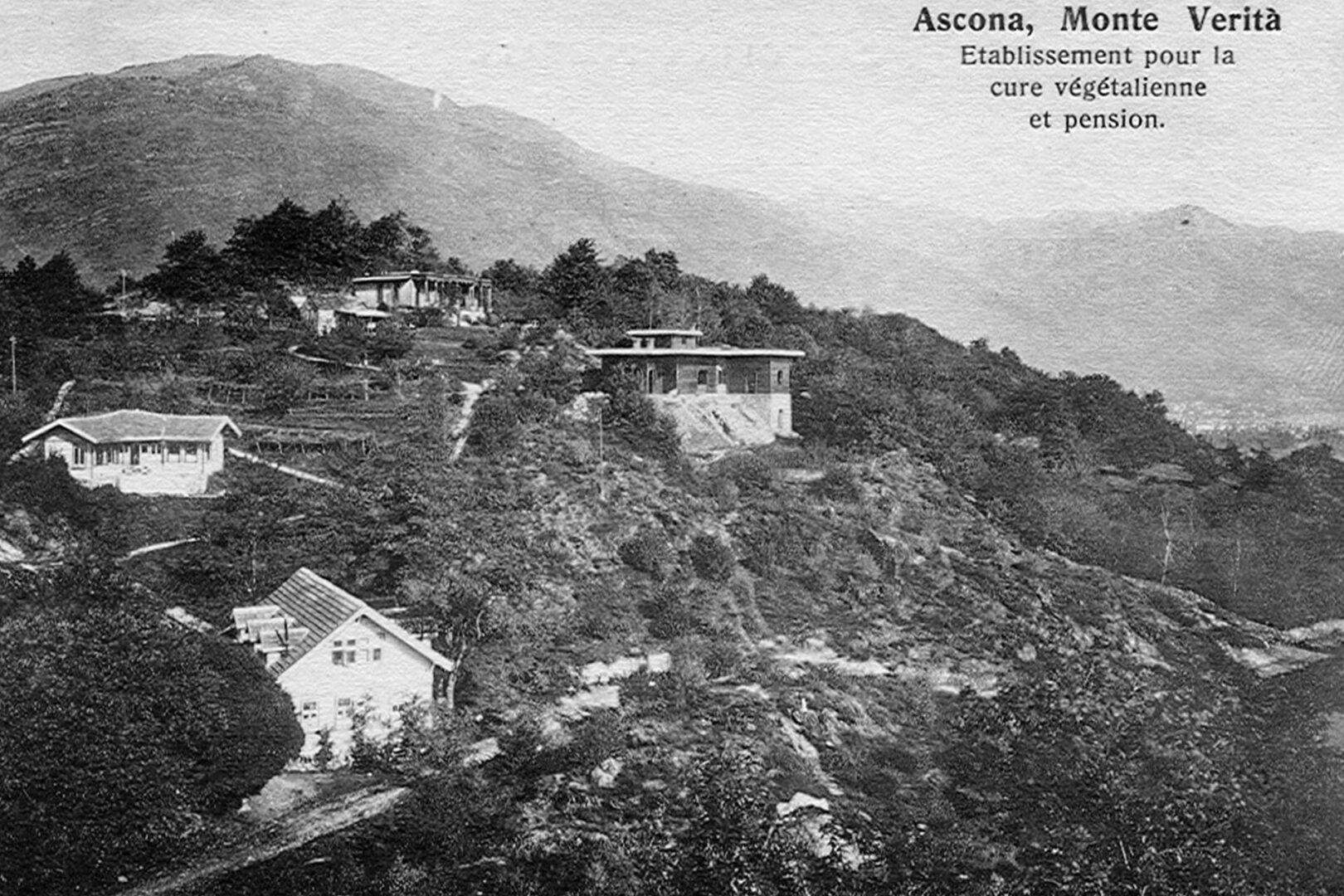

Ricordo che dopo aver visitato alcune delle strutture storiche di Monte Verità, (alcune in uno stato di trascuratezza che non ravvisai più nelle successive visite) verso sera si fece un falò e si aspettò l’alba lassù. Szeemann parlava di «cicli di migrazioni» sul Monte Verità, che in realtà è una collina la paternità del cui nome deriva dalla prima colonia di vegetariani nel 1900. È in quella data che ufficialmente viene fondato l’insediamento grazie a una coppia di nordici giunti a piedi, il Belga Henri Oedenkoven, figlio di industriali di Anversa, e la moglie Ida Hofmann, pianista e pedagoga tedesca. Lì insieme ad altri amici acquistano la montagna e ribattezzano quello che era conosciuto come Monte Monescia stabilendosi lì e fondando la prima cooperativa «vegetabiliana» e individualistica. Bisogna sforzarsi non poco per comprendere che cosa doveva rappresentare nel 1900 abbracciare un simile stile di vita e rinunciare così radicalmente alla dimensione urbana per praticare il nudismo, immergersi nei «bagni d’aria» e di sole, riformare la propria alimentazione e cercare i tropici in quel promontorio della Svizzera, provando la vertigine di scorgere la «verità» cambiando se stessi.

Nonostante la scarsa comprensione di quel luogo all’epoca del mio primo pellegrinaggio, il seme di Monte Verità era stato piantato. Pochi anni più tardi mi addentrai più capillarmente nel lavoro di Szeeman come curatore di leggendarie mostre quali When Attitudes Become Form (che pochi ricordano col suo altro affascinante titolo Live in your head) a Berna nel 1969 e Documenta 5 a Kassel nel 1972, così come nello studio più approfondito delle vicende di Monte Verità. Recuperai un’intervista a Szeemann pubblicata nel numero di Domus del luglio 1978 dove lo storico spiegava:

«Dopo Documenta non volevo più fare mostre da museo – sempre un artista, scegliere gli ottanta quadri migliori… piuttosto, il grande tema per me è questo museo delle ossessioni, questa unità di energia, prima di Freud… In principio volevo fare tre mostre, un trittico: La Macchina Celibe (un po’ il circolo chiuso nella testa dell’uomo) poi la Mamma e il Sole… e per questi cercavo un posto già mitologico, non più il museo… poi sono rimasto più a lungo qui in Ticino, e ho pensato alla possibilità di questo «Monte Verità»…».

Nella mostra dal titolo Monte Verità – Ascona, die brüste der wahrheit (Le mammelle della verità) il luogo era per Szeemann l’incarnazione di una Dea con quattro mammelle principali: «La prima è l’anarchia, la seconda la riforma del corpo e dello spirito (dalla Teosofia alla danza), la terza la psicanalisi al servizio della rivoluzione (rivoluzione sessuale, matriarcato venti anni prima di Reich), la quarta l’arte e la letteratura». Szeemann aveva compreso alla radice il portato rivoluzionario di questo eccentrico laboratorio umano dove si sperimentavano la vita e le utopie. C’è tuttavia un modalità per avvicinarsi alle vicende di Monte Verità, per così dire più immediata e presentabile, in fondo più borghese, che vede nel rosario dei nomi di artisti e intellettuali coincidere con i punti cardinali della cultura del Novecento: Jung, Hesse, Gross, Isadora Duncan, Hugo Ball, Joyce, Huelsenbeck, Oskar Schlemmer, El Lissitzky, Max Bill, Jean Arp, Piet Mondrian, Erich Maria Remarque che camminarono (alcuni scalzi, pare) per i sentieri asconesi insieme a moltissimi altri che sarebbe davvero troppo lungo elencare.

Accanto a questi nomi che ormai fanno parte del repertorio culturale minimo di chi si è formato attraverso gli studi umanistici o tra musei e centri culturali, ve ne sono altrettanti che tratteggiano una rete impressionante di personalità ugualmente incisive, eterogenee ma assai meno note al pubblico ortodosso. Se Szeemann aveva ricondotto alla riforma dello spirito il ruolo della Teosofia, va anche detto che è proprio lì, in quel crogiuolo di nuove forme spirituali, che si possono rintracciare i sogni e gli incubi di questo progetto totalizzante di vita. La Teosofia era stata fondata ufficialmente a New York nel 1875 dalla filosofa, mistica e medium russa Helena Blavatsky. La donna a vent’anni arriva a Londra, è il 1851 e lì incontra il suo misterioso guru indiano Morya che a detta della Blavatsky le era apparso già molto prima nelle sue visioni infantili e avviene così la sua conversione alla mistica orientale. È anche l’anno della prima Esposizione Universale e milioni di visitatori si riversano a Londra per ammirare il Crystal Palace di Joseph Paxton: la meraviglia della tecnica, rappresentata da un’architettura trasparente di vetro e metallo, una di quelle visioni che influenzarono profondamente tutta questa vicenda poiché il ruolo dell’architettura, così come quello simbolico della luce, è centrale per la Teosofia e per Monte Verità.

La Blavatsky fondò il suo mito personale fondendo molto verosimilmente verità e immaginazione, affabulando adepti e combinando tutte le religioni alla ricerca di una verità unica e suprema. L’obiettivo primo della Teosofia è quello di «formare un nucleo della fratellanza universale dell’umanità senza distinzione di razza, di credenza, di sesso, di casta o di colore». Tali ideali, tanto alti quanto vaghi, ebbero però un immediato e grandissimo seguito, tanto che nel 1891, anno di morte della Blavatsky, si potevano contare più di mille circoli teosofici sparsi in tutto l’Occidente.

La nuova religione teosofica però si tradusse in infinite declinazioni, sette, logge massoniche, congreghe, confraternite. Da ragazzo convintamente ateo, l’impressione che sempre ebbi leggendo di questa pletora infinita di culti dai nomi bizzarri e apparentemente portatori di verità supreme era quella di un disperato tentativo delle donne e degli uomini di quel tempo di rispondere alla morte di dio moltiplicando all’infinito le divinità, o meglio: il delirio di far corrispondere un dio a ogni uomo. Oppure peggio: convincersi che solo alcuni iniziati potevano coincidere con dio.

Scienza e religione si fondano in tante di queste visioni, una scienza riformata, che storicamente coincide con la pubblicazione del Manifesto di Marx e poi con L’interpretazione dei Sogni di Freud. Ed è proprio nella Vienna di Freud che il croato Rudolf Steiner, allora giovane studente all’Università tecnica di Vienna, cura l’edizione della letteratura scientifica di Goethe, attraversa la filosofia di Schopenhauer, Fichte e come noto riordina le carte di Nietzsche per conto della sorella. Steiner aderisce alla Teosofia, per poi abbandonarla e fondare l’antroposofia, che diventa se possibile una filosofia e pseudoscienza ancora più celebre di quella di Madame Blavatsky. Eppure le visioni sono assai simili e a tratti combacianti. Anche l’arte e le varie espressioni da esse derivate trovano un lessico comune: dal simbolismo all’astrazione, l’idea di un’architettura riformata, dove la luce e il colore diventano elementi strutturali al suo concepimento, quella che in Paxton era un inno al mondo industriale diventa nei progetti del Goetheanum di Steiner e dell’Architettura Alpina di Bruno Taut un modo per far convergere nello spazio forse cosmiche ed energie misteriose.

Astrazione che parte da uno sguardo teosofico della natura; alla mostra di Szeemann era del 1909 un dipinto simbolista di Mondrian e del 1904 i mobili che Karl Graser, ex-ufficiale anarchico, si faceva da sé con i rami raccolti nel bosco.

La sintesi di tutte queste filosofie, riletture scientifiche e deliri mistici di certo avevano rapito l’immaginazione di molti intellettuali, attratti dall’idea di un progetto di vita totalizzante. Del resto questa mistica complessa e bizzarra è stata da sempre tipica delle popolazioni nordiche, in opposizione alla metafisica mediterranea. Anche la conversione di Herman Hesse ebbe luogo ad Ascona, nell’Ashram del guru Gustav Gräser, e sempre qui vanno ritrovate le radici per il suo culto dell’India di testi quali Siddhartha. Anche Mircea Eliade vi soggiornò nel 1959, riconoscendo in Ascona una «terra santa e fortunata».

Ritornai, a distanza a cinque anni, a visitare Monte Verità, questa volta però carico di una consapevolezza diversa, in parte da studioso ma soprattutto di chi si era nutrito e suggestionato con i miti e il mistero dei quali la collina era stata silenziosa testimone. Conoscevo a memoria i nomi dei vari punti di riferimento: Casa Selma, Casa Anatta, Villa Semiramis, Casa dei Russi, l’Elisarion e così via. Tuttavia, lo studio e la conoscenza storica del luogo restituivano poco o nulla di quelle aspettative che ormai erano germinate nella mia mente. Anzi; l’esplorazione ad anni di distanza si rivelò più come una visita cimiteriale e una rassegna di reliquie. Era evidente che il portato mitologico di Monte Verità era da ritrovarsi in altro. «Live in your head»: così aveva intitolato Szeemann la sua mostra più famosa, e fu quella la modalità in cui intesi l’eredità di Ascona; negli anni ricordo di aver condiviso il mio interessamento a Monte Verità con pochissime persone, sentivo che l’intensità di quella storia poteva coincidere con l’ascolto di rari individui con la capacità di ascoltare profondamente, ricordo ad esempio il primo incontro con un ragazzo (accidentalmente vegetariano e cultore dello Yoga) in un parco nel centro di Milano e di come dal niente iniziai a raccontargli quasi fosse una confessione i fatti di Ascona, una modalità per me di stabilire un contatto intellettuale intimo con qualcuno.

Quella topografia sacrale non si limitava solo a Monte Verità: per Szeemann e gli esegeti di Monte Verità essa formava con Taormina e Capri un sentiero umano in cui «far rinascere il culto dell’efebo, della donna, della grande madre, del vecchio saggio, degli elementi, degli astri». Ancora una volta in questa complessa vicenda i nordici all’indomani del Novecento scoprono il Sud e inseguono, ricercando nei miti antichi del Mediterraneo, i semi di una rinascita radicale. Nuovamente però l’utopia raggruppa personalità e porta a esiti e destini assai differenti; da un lato la figura del ribelle, perfettamente incarnata nell’anarchico bohémien Erich Mühsam (1878-1934) in fuga dallo stato prussiano-tedesco, che trova rifugio prima a Capri e poi ad Ascona. Se Berlino per l’anarchico Mühsam rappresentava due cose – l’imperatore Guglielmo II e l’autoritarismo patriarcale – Ascona e il meridione diventavano l’incarnazione della magna mater e del paradiso, il «grande rifiuto anarchico-matriarcale».

Dall’altra parte, paradossalmente, anche Guglielmo II fu attirato per simili motivi dal Sud; entrambi, l’anarchico e il Kaiser, avevano fatto studi classici (Mühsam aveva frequentato il ginnasio umanistico a Lubecca e Guglielmo a Kassel) che alimentano in entrambi il sogno omerico. Scrive Guglielmo nel 1908: «Da ragazzo e da giovane il mio animo cercava la terra dei Greci, ora che sono adulto l’ho trovato nell’Achilleion, nella bella isola di Corfù».

Mühsam, come del resto molti dei dadaisti che ripararono in Svizzera, nutrivano però quel sentimento anti-tedesco che l’anarchico attribuiva alla mancanza di virtù nei suoi connazionali, all’acuto senso del dovere caratteristico del filisteo tedesco mentre lodava il «dolce far niente» degli italiani. Fedele allo spirito bohémien, aborriva l’adagio tedesco «Arbeit macht das Leben süß» (il lavoro rende dolce la vita) tristemente simile a quello che poi tutto il mondo avrebbe conosciuto ad Auschwitz. Un rifiuto del lavoro come atto anarchico, che Mühsam predicò nel suo soggiorno asconese e che teorizzò nella sua febbrile attività di divulgatore ribelle.

L’anarchico e l’Imperatore erano però uniti da qualcosa ancora più intimo che li spingeva verso il Sud, ma che vissero in forme profondamente diverse. In entrambi si manifestava l’immagine del figlio alla ricerca della madre, della dimensione femminile: Mühsam era conosciuto per la sua bisessualità, Guglielmo II frequentava notoriamente ambienti omosessuali. L’anarchico dal canto suo intraprese il primo viaggio verso Ascona in compagnia dell’amante Johannes Nohl: Mühsam, a differenza dell’Imperatore refoulé, esponeva apertamente il suo sentire declamando (forse con fin troppo entusiasmo idealistico) in un opuscolo su Ascona:

«Gli italiani hanno nel sangue una sessualità schietta, non coartata da paragrafi di legge [..] qui i giovani lavoratori ballano insieme e si baciano senza che nessuno trovi niente da ridire e che, malgrado tanta depravazione di costumi, la gente cresce forte, bella e piena di energia».

Guglielmo II dovette invece tenere nascosta la sua sessualità. Nel 1908 il suo intimo Philipp Von Eulenberg fu processato in tribunale per omosessualità e l’Imperatore si sottrasse in un omertoso silenzio. Le ragioni di stato imponevano al sovrano di mascherare quel che invece l’anarchico poteva apertamente difendere nel suo pugnace testo L’omosessualità, pubblicato a Berlino nel 1903. La storia poi, è in parte nota: Guglielmo II trascinerà il mondo nella Grande Guerra, Mühsam dopo un’intensa scrittura di opere fondamentali sull’anarco-comunismo, verrà assassinato nel 1934 nel campo di concentramento di Oranienburg.

A cavallo del secolo il culto dell’Efebo aveva trovato nell’ermafrodita penisola italiana il suo cuore pulsante; se il santuario eletto per tale culto era individuato tra Capri, Corfù e Taormina (si pensi alle fotografie di von Gloeden, ma anche all’Abbazia di Thelema fondata da Crowley a Cefalù) luoghi appunto della Grande Madre, di Afrodite, di Demetra e Gorgona così come magnificamente raccontati di recente nel film Capri Revolution di Mario Martone, a nord vi corrispondeva Ascona, anch’essa curiosamente inserita in tale rotta che aveva attratto i visitatori e adepti dei vari culti. Oltre al Monte Verità, lì accanto a Minusio fu eretto il Sanctuarium Artis Elisarion di Elisar Von Kupffer e del dottor Eduard von Mayer, riaperto soltanto lo scorso primo aprile dopo un importante restauro che ne ha restituito tutte le luminose cromie originali.

Per chi a quel tempo si abbeverava di simbologie, la dimensione votiva e iniziatica era un presupposto necessario per affrontare quelle visioni: il mito di Narciso e Giacinto, il culto del giovinetto apparentemente lontano dallo sguardo dall’establishment toccava trasversalmente tutte le élite culturali europee, ed era una condizione necessaria per godere delle pitture omoerotiche di Elisar von Kupffer. Per chi oggi le osserva, la sensazione potrebbe essere assai diversa.

L’idea di omosessualità come atto di liberazione spirituale e primo passo verso la liberazione politica così come professate da Erich Mühsam erano già rintracciabili nelle teorie dello psicanalista Otto Gross. Dall’altro lato, però, quello stesso mito della Grande Madre, della Gorgone, aveva portato Guglielmo II e molti coevi a sfociare nel culto del Terzo Reich e del «sangue e Paese», quel mito reazionario della madre terra che porta a glorificare la rivolta della campagna contro la città, e l’antica credenza che il contatto con le forze della terra purifichi e rigeneri riappare sotto forme molteplici: il regime alimentare naturistico, i progetti utopico-sociali di colonie agricole o di una rivoluzione verde, l’atteso rinnovamento spirituale dell’Occidente mediante il ritorno alla culture primitive ed esotiche. È nello spettro di tali contraddizioni che si manifesta nuovamente l’ambivalenza di un movimento riformista in bilico fra progresso e regresso, che se da un lato diede un forte impulso alla liberazione del corpo (bagni d’aria e di sole, ginnastica a corpo nudo, riforma dell’abbigliamento) dall’altro condusse a nuove inibizioni, per paura delle forza anarchica del piacere, a offuscamenti idealistici della sessualità i quali si palesano in maniera estrema nelle visioni di Elisar von Kupffer e di Fidus.

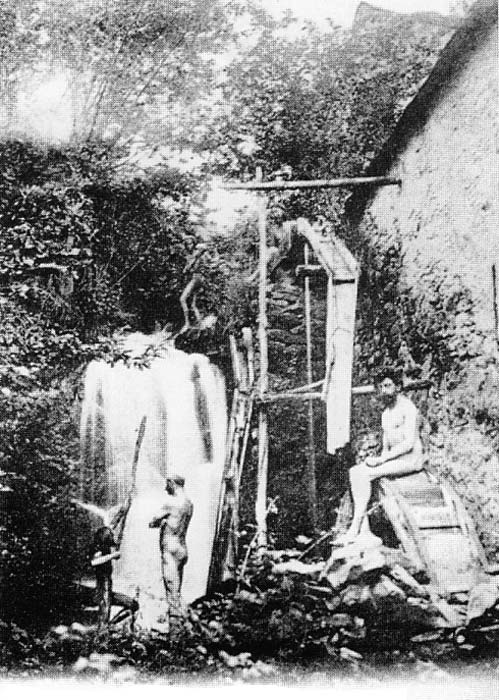

Fidus era lo pseudonimo usato dal pittore tedesco Hugo Reinhold Karl Johann Höppener, artista simbolista. Nel 1887 si trasferì a Monaco di Baviera con l’intenzione di frequentare l’Accademia locale, ma già dopo poco si unì a Karl Wilhelm Diefenbach, artista socialista e «apostolo della Natura» che in quel periodo viveva in una cava abbandonata insieme alla famiglia e a pochi discepoli. In questa comune Diefenbach sperimentava l’ennesimo culto solare, il nudismo e il vegetarismo e predicava l’abolizione della proprietà privata e l’astinenza dall’alcool e dal tabacco. Il giovane Höppener venne ribattezzato Fidus proprio da Diefenbach, diventandone il discepolo più fedele. Fidus, come von Kupffer, si dedicò ai temi dell’ambiente e per molto tempo dipinse soprattutto bambini e adolescenti immersi in una natura idealizzata. Eppure, dietro quel mondo fiabesco, affiorano nuovamente tutte le contraddizioni di queste utopie di inizio secolo: dopo la Prima Guerra Mondiale la popolarità di Fidus crolla: nonostante la sua convinta adesione al partito nazista nel 1932, il regime non tollera quelle immagini e i suoi dipinti vengono sequestrati, gettando fino agli anni Sessanta il suo lavoro nell’oblio.

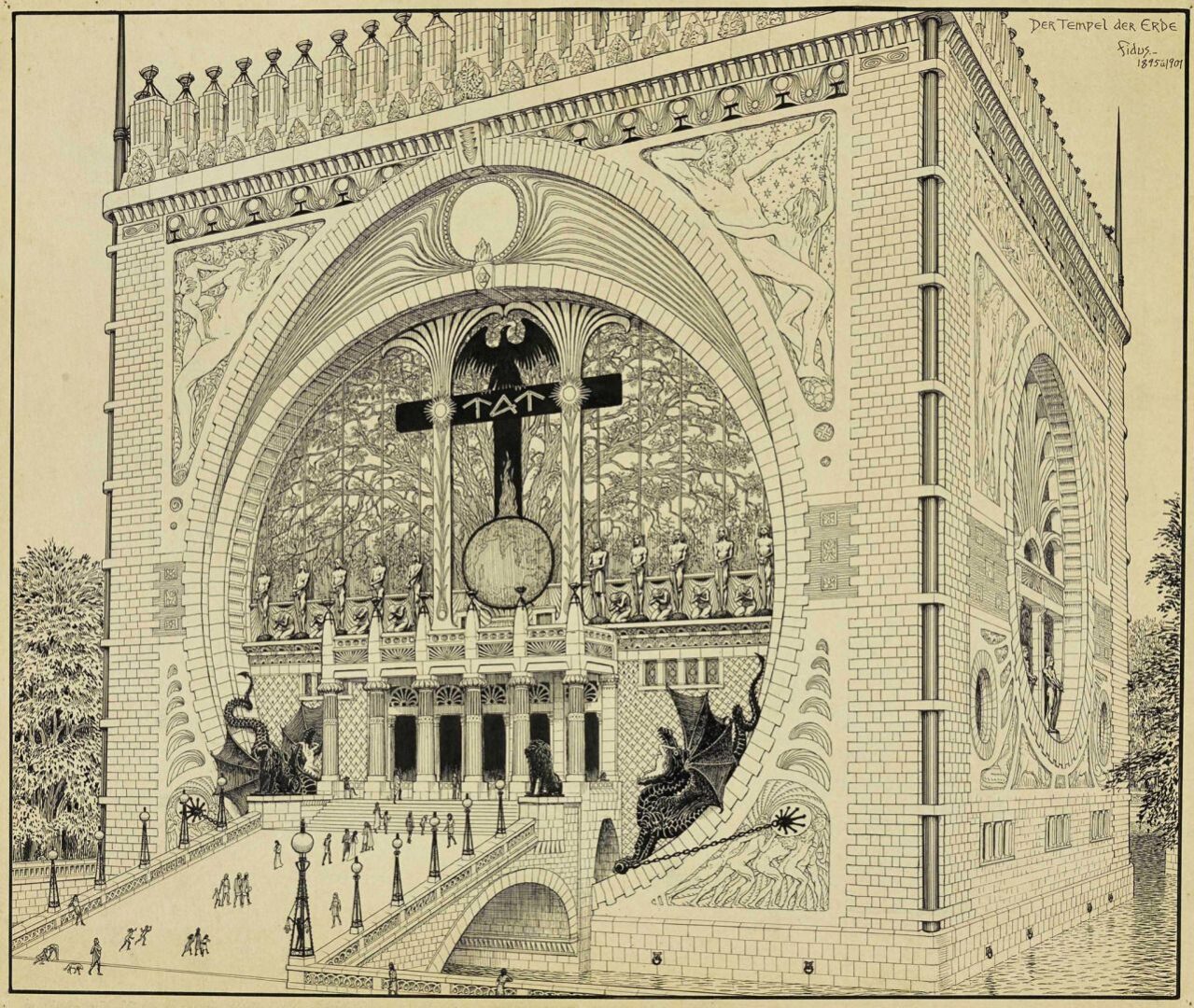

Fidus fu anche l’autore del progetto del Tempio della Terra: un inno al culto della terra, così tedesco, che ha portato alle distorsioni ideologiche del nazionalsocialismo. Bisogna sapere che l’arte e i progetti di architettura spirituale di Fidus erano contesi nelle varie colonie di naturisti in varie località della Svizzera, e infine mai realizzati. Ma che cos’erano questi templi immaginari dal pittore simbolista? Fidus ne dettaglia lo scopo nel suo saggio Qualcosa della Maturità, pubblicato nel 1907: «I nostri templi futuri saranno meravigliose rappresentazioni di unitarie esperienze sentimentali». Il progetto del Tempio della Terra di Fidus risale al 1895 e se ne può ammirare un modello in scala, ancora oggi conservato nel museo di Monte Verità, una sorta di colossale cubo riccamente decorato da motivi esoterici tra il simbolismo e lo Jugendstil con una facciata dove spicca un’aquila dalle ali spiegate e tre lettere che formano la parola TAT, azione.

Il tempio di Monte Verità non venne mai eretto ma un decennio più tardi a Minusio, a pochi chilometri di distanza, vicino Locarno, fu invece realizzato il Santuarium Artis Elisarion (il restauro appena concluso è stato affidato a Petra Helm e Christian Marty) che risente evidentemente dei modelli e dei progetti di Fidus. Questo tempio, con la caratteristica pianta a dodecaedro consacrato all’arte e alla nuova spiritualità, fu costruito nel 1927 e ultimato nel 1939. Tuttavia, il poeta e pittore baltico estone Elisar von Kupffer, che dopo il 1910 si ribattezzò Elisarion, non riconobbe mai le influenze di Fidus nella concezione del suo Santuario. Non sono rari, difatti, gli antagonismi tra vari gruppi apparentemente simili ma che covavano invece gelosie e visioni non così sincretiche sulle varie istanze riformatrici della vita. Individualismi che puntellano qua e là l’utopia sociale del Monte, avversandone il sogno.

Santuario della luce di Locarno, Tempio votivo del corpo luminoso, Sacrario dell’altruismo, Casa Nostalgia, Tempio della pace e Sacrario dell’eterna primavera, della pace, del riposo non della stanchezza: sono solo alcuni dei nomi che Elisarion diede alla sua creazione. La disposizione iniziale degli spazi e dei passaggi di accesso alle varie aule e vestiboli del tempio (non più conservati allo stato attuale) dovevano, secondo la formulazione concettuale di Elisarion, fungere da percorso di morte, purificazione e rinascita attraverso l’influsso delle cromie utilizzate e grazie alla visione dal simbolismo piuttosto didascalico dei soggetti rappresentati. Negli anni, infatti, Elisarion ricavò uno spazio sepolcrale dove favorire il dialogo con la morte. Di questa sorta di rituale simbolico dell’io morente era protagonista l’artista stesso, che sul letto di morte attendeva la resurrezione. Brani di questa performance, tra il macabro e l’iniziatico, sono testimoniati da alcune foto datate 1940 – due anni prima della sua dipartita – che ritraggono l’artista deposto a mani giunte con il corpo ammantato da vestimenti simili a quello di un santo in una teca, ben diverse dai suoi ritratti a corpo nudo nelle pose di Bacco e Apollo dei primissimi anni del Novecento, immagini che tanto mi ricordano le visitazioni mitologiche e narcisistiche di Luigi Ontani, un artista italianissimo e però distante anni luce dai riti Ticinesi.

Elisarion battezzò questa sua dottrina artistico-spirituale, fondata sul dualismo caos/chiarezza, con il termine Klarismus, auto-eleggendosi sommo sacerdote di questa personale religione che vedeva la forza divina della luce clarificatrice contrapposta a quelle caotiche della guerra, della politica e dell’odio razziale e di genere, ma a differenza della colonia di Monte Verità non vedeva nella natura una forza positiva. Le sfumature delle posizioni tra varie congreghe e logge sono infinite, e le posizioni rigorosamente espresse nei saggi e pamphlet pubblicati in quegli anni ribadiscono soprattutto il culto dell’io, un individualismo che porta ognuno di questi eccentrici individui a partorire intere cosmogonie che, se nell’ispirazione vorrebbero elevare l’umanità, sempre più nel tempo mi hanno dato l’impressione di deliri da superuomo e di culti fini a se stessi. Non sono forse le immagini, più eloquenti di qualsiasi parola, della danza del Chiaro-mondo restituita oggi agli occhi del pubblico nel suo aspetto originale, a presentarci la visione di un mondo apparentemente soave ma popolato soltanto dalla moltiplicazione dello stesso individuo? Efebico e con lo stesso volto: quello del suo creatore.

È abbastanza incredibile, oggi, rilevare quante personalità accolsero le istanze poetiche e spirituali del Klarismus. Mi limiterò a citare un nome gigante per la storia dell’arte come Mondrian, il cui segno artistico andò ben oltre agli esiti pittorici di Elisarion. E inoltre un altro nome assai centrale per la storia della Germania: quello di Stefan George, che nel 1934 morirà a Minusio.

Stefan George fu un personaggio famosissimo e controverso della Germania tra le due guerre, anche se oggi pressoché ignorato; poeta che creò in patria un vero e proprio cerchio magico di giovani attratti dalla sua figura carismatica di vate. Sotto la sua ala furono educate figure che successivamente giocarono un ruolo chiave nel nazismo così come giovani ebrei, ma la figura di George è assai complessa: principale ispiratore del culto della Germania Segreta, la sua visione è ancora una volta gravida di quelle ambiguità già segnalate. Da un lato l’idea di una società anticapitalista lontana da «interessi, macchine e folla», e dall’altro, come descritto da Franz Schonauer nel suo saggio dedicato a George, il poeta «sente, di fronte ai contemporanei, la stessa missione del Fiorentino, vate e guida politica insieme. Affiora l’immagine dell’impero, di nazione, l’idea di rigenerazione che deve scaturire dalle energie spirituali del popolo, della nascita di un nuovo, grande ordine necessario – concetti questi accompagnati da un ritorno all’elemento tedesco-germanico e da un conseguente distacco da ciò che è latino-mediterraneo». Appare sempre più chiaro come il nazionalsocialismo abbia saputo sfruttare con abilità a proprio vantaggio parecchie istanze e idee del movimento della riforma della vita. La mia idea di Monte Verità si è sempre di più dipanata come una straordinaria sequenza di storie di anticipazioni e fallimenti, teorie incarnate in personaggi, e avventure che hanno portato tanto verso il bene quanto verso l’abisso. Szeemann fu il primo a rintracciare tutti quei fili narrativi in modo sistematico, con un lavoro di analisi e di raccolta che fino al 1978 non aveva avuto precedenti. Fa anche riflettere che la mostra, concepita ad Ascona, girò in Germania, Olanda e Austria, sempre nel cuore dell’Europa del Nord, dove era nata, come esposizione e come realtà, ma non toccò mai la Francia.

Ascona e le sue mammelle della verità avevano così radicalmente nutrito le ideologie del Novecento? Szeemann nel suo lavoro aveva sempre cercato il mito oltre la Storia e, come ho avuto modo di dire, quella visione aveva indelebilmente segnato la mia tarda adolescenza e la mia formazione. Ricordo che per pura coincidenza lessi durante il mio terzo viaggio a Monte Verità, nel 2005 (quella volta soggiornai una notte all’albergo in stile Bauhaus costruito nel 1928), delle pagine dall’Eumeswil di Jünger che furono a loro modo rivelatrici e massacranti:

«La forza del mito [..] è astorica, non soggetta ad alcuna derivazione o sviluppo; influenza la storia in modo incalcolabile e imprevedibile. Non appartiene al tempo, crea il tempo. Ecco perché periodi di decadenza in cui la sostanza storica è esaurita e incapace persino di garantire l’ordine biologico della specie, si è sempre visto ricollegare al mito un’attesa cupa e inespressiva. La teologia s’insabbia – lascia il posto alla teognosi; non si vuole più sapere nulla degli dèi: li si vuole vedere».

Quella fu l’ultima volta che visitai Monte Verità con la devozione del credente. Tuttavia è solo tre anni fa che il processo di disillusione verso i riti dei riformatori della vita si è completata del tutto. Comprai pochi minuti prima di un viaggio in treno il romanzo autobiografico di Friedrich Glauser Dada, Ascona e altri ricordi (Casagrande Edizioni, 2018) che lo scrittore svizzero aveva compilato negli ultimi anni della sua vita e che fu pubblicato postumo per la prima volta nel 1976.

La vita di Glauser fu assai rocambolesca: dopo la fuga da una casa di cura psichiatrica, dove Glauser fu internato per dipendenza da morfina, arrivò a Bellinzona e da là salì a piedi ad Ascona nel 1919, dove fu ospitato da un amico che lo accolse in una grande casa insieme alla moglie pittrice. La testimonianza di Glauser che lessi compulsivamente nel giro di poche ore ha avuto il potere catartico di frantumare definitivamente quelle crepe che lentamente negli anni avevano iniziato a segnare il mio mito asconese. Lo scrittore svizzero riporta alla cruda realtà la vita nella colonia con la stessa schiettezza con la quale poco tempo prima aveva smontato in parte l’aristocrazia del Dada (in nessun testo avevo mai trovato testimonianze simili su Tzara e compagni), movimento in parte sinottico a Monte Verità, e più in generale a quella tendenza esistenziale-artistico-letteraria sviluppatosi in Germania a partire dalla fine dell’Ottocento, come perfettamente osservato da Helmut Kreuzer nel saggio Die Bohème del 1968: «Il Dada zurighese è frutto della bohème, della quale riproduce le contraddizioni: arroganza e disprezzo della disperazione, odio verso la cultura borghese e amore per l’arte, radicalismo politico e religiosità ascetica, speculazione sul successo scandalistico e derisione dello spettatore si compenetrano inestricabilmente».

In Glauser è evidente uno sguardo tutt’altro che idealizzato rispetto al Dada e alle comunità di Ascona, descrivendone una situazione dove lo stile di vita alternativo e artistico è venato da cupo isterismo: «Anche la moglie di Binswanger dipingeva quadri dai colori molto luminosi e vivaci, e forse proprio per la vivacità dei suoi colori era spesso triste». Oppure quando descrive la cerchia degli Analitici:

«Ogni mattina, tra caffè e il pane imburrato, si analizzano i sogni notturni alla ricerca di complessi, si notano le inibizioni e si controlla la tendenza della libido. Questa gente conduce una vita silenziosa, si salutano da lontano e si lasciano in pace. Pare che l’analisi dell’inconscio non sia attività del tutto innocua, l’anno scorso due ragazze si sono suicidate».

Glauser descrive una quantità di incontri che anche a distanza di decenni risuonano del tutto eccezionali e che confermano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la concentrazione di personalità straordinarie che là si incontrarono. Oltre al malessere e disincanto che traspaiono nelle sue pagine, spiccano luminose parole di stima per uno dei più puri tra i dadaisti, Hugo Ball: «Era uno di quei rari uomini che non conoscono né la vanità né l’affettazione». A sua volta, Ball riconobbe nella travagliata esistenza dello scrittore svizzero, morfinomane e rinnegato, un’umanità fuori dal comune, annotando nel suo diario del 1917 a proposito del ventunenne Glauser: «Resisterà solo l’eterna legge della compassione per i depravati, perché essi sono superiori a tutti coloro che a questo mondo sono famosi: essi hanno riconosciuto la loro malvagità».

Fuga, evasione, liberazione e rifugio nelle utopie e nella spiritualità che tuttavia riportano costantemente all’interno di nuove ma identiche pastoie, tanto che ogni sforzo di Glauser per inserirsi nella comunità si rivela illusorio. Lo scrittore riporta poi la testimonianza di Heinrich Goesch che assevera le ombre sugli antroposofi di Monte Verità e in particolare su Rudolf Steiner, descritto come stregone, dedito alla magia nera e non estraneo a metodi intimidatori tipici del guru di una setta che non ammette l’abbandono da parte dei suoi adepti.

Glauser ci fornisce poi una sua testimonianza diretta e sottilmente ironica sulle soirée a Monte Verità, che a distanza decenni ce ne fa assaporare l’atmosfera, mentre descrive ad esempio il rito delle «donne astrali»:

«Gli invitati riempivano quasi tutta la sala rivestita di legno, sul Monte Verità. Le discepole di Rudolf Steiner, due rispettabili antroposofe, volevano trasmettere all’aristocrazia intellettuale di Ascona il concetto di euritmia. Avvolte in lunghe vesti fluttuanti, marciavano su e giù con goffi gesti in un quadrato lasciato libero dagli spettatori. Una delle due era alta e magra, l’altra bassa e tignosa. Con le palme delle mani fendevano l’aria al ritmo dei vogatori, e le loro voci declamavano versi di Goethe in un recitativo monotono. […] Dopo la dimostrazione di danza, le esecutrici furono così magnanime da esprimere alcune profonde considerazioni sulla struttura delle personalità umana: il corpo astrale, il corpo etereo, che sta più in alto, il numero sacro sette. Le due donne non erano concordi su tutti i punti. Talora l’una contraddiceva l’altra, ci fu qualche strillo. Va detto che la conclusione della serata fu disarmonica».

Le parole di Glauser, piene di disillusione, mi hanno tuttavia donato però una certa pace e una chiarezza verso ciò che in me Monte Verità poteva rappresentare:

«Ho vissuto un anno ad Ascona e mi meraviglio che la catastrofe non sia arrivata prima. Nell’intento di aiutarmi mi ricoverarono in ospedale a Locarno per due settimane, per disintossicarmi dalla morfina. Ma non servì a molto. Così ebbe fine il mio periodo ad Ascona. Là ho imparato molte cose, un po’ meno dagli uomini, sebbene anche di questi abbia sentito una certa influenza. Forse la cosa più importante che ho imparato è la convinzione che non si debbano sopravvalutare i prodotti della mente, né tanto meno se stessi come creatori di quei prodotti. Perché ciò che riusciamo a dire, le parole e le immagini con le quali solo debolmente tentiamo di operare, non dipendono dalla nostra volontà. Ci vengono donate, e vanno considerate come un dono. Ma non abbiamo il diritto di illuderci sulle nostre capacità. E la vanità non rara, purtroppo».

Cosa è rimasto del sogno? Non poco. Tutto ciò che l’esperienza di Monte Verità ha creato con il corpo è forse il lascito più prezioso che non va dimenticato, dal corpo come unico strumento anarchico al corpo come arte. La danza, ad esempio, più di ogni altro linguaggio espressivo tratteggiò nuove vie a Monte Verità, soprattutto per la presenza sporadica o continua di giganti quali Isadora Duncan, Charlotte Bara, Rudolf von Laban e Mary Wigman e per l’influsso della ritmica di Dalcroze, superati gli schemi accademici grazie a personalità come Laban furono introdotti elementi rituali, magici e simbolici (che secondo il critico d’arte Walter Schönenberger trovarono poi sbocco nelle parate di scena naziste). Con Rudolf von Laban e le sue allieve Mary Wigman, Katjia Wulff e Suzanne Perrottet, Monte Verità fu il vero laboratorio della riforma del corpo umano, della danza naturale espressiva, concepita nel 1913, che in seguito con l’edificazione del Teatro San Materno, costruito nel 1927 per la danzatrice Charlotte Bara, vero altare riconosciuto.

Mary Wigman, gigantessa tedesca della danza libera e moderna, rievoca quell’esperienza in un’intervista poi raccolta nel documentario del 1990 When the Fire Dances Between Two Poles ricordando l’estate del 1913 sul Lago Maggiore: «Quando con Harald Kreutzberg arrivammo lì per la prima volte mi disse “Mary, questo è un paesaggio per danzatori”. Anche io lo avvertii e lo amai per quel motivo: aria aperta, prati circondati da alberi, una spiaggia assolata… quanto eravamo giovani! Ci muovevamo, saltavamo e così, improvvisando, delineavamo la nostra prima semplice danza libera. Quello che per me doveva essere soltanto un breve corso estivo si tradusse invece in una direzione di vita, un danzatore deve sempre fare due cose: giocare e sognare».

A poche cose quanto queste parole, o in pittura La Danse di Matisse, posso far corrispondere la verità del corpo.

Può la tecnica aver soppresso per sempre il sogno dell’esperienza del corpo? Trovandoci a vivere una crisi profonda di rapporti fisici, di distanza dei corpi come mai prima nella storia, parrebbe semplice rispondere. L’ultima e per me affascinante figura che voglio evocare in questo mio viaggio è quella di un altro eccentrico di Monte Verità, Armand Schulthess (1901-1972). Schulthess nel 1939 dirigeva a Berna un ufficio del dipartimento federale per l’economia, e sulle sue mansioni durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale dichiarò: «Ho calcolato quanto ferro, per esempio, la Svizzera ha dato ai tedeschi. I diplomatici poterono pretendere in cambio qualcosa». Nel 1942 Schulthess si ritirò a vivere ad Auressio, a pochi chilometri da Locarno; lì comprò un terreno e vi si ritirò a vivere nel 1951. Nel tempo il suo bosco si trasformò progressivamente in quella che oggi assomiglierebbe più a un’installazione o un pezzo di Land Art, ma che per lui era «un’enclave del sapere». Su migliaia di tappi di metallo e tavole di legno, su pezzi di cartone e altre superfici, Schulthess annotò formule, tabelle, riferimenti bibliografici relativi ai più disparati rami del sapere: fisica, chimica, economia, storia, astrologia, psicologia e persino cibernetica. Raccolse infinite notizie sulla biologia e sulla moda femminile, elencò «libri scientifici sui vari problemi dell’eros e della vita matrimoniale da copiare» (come annotò a caratteri cubitali su un cartello), destinò altre zone a informazioni circa il modo di ricavare l’energia elettrica sfruttando un generatore eolico. Collezionò anche dati sulle scienze morali, letteratura e musica delle civiltà europee oltre a nozioni sulle culture extraeuropee, dalle scritture cuneiformi ai geroglifici, dai kanji al sanscrito, dai fenomeni parapsicologici agli studi alchemici ed esoterici. Impossibile stilarne un elenco esaustivo, ma questo per dire quanto Schulthess s’impegnò nell’utopia di collezionare tutti i saperi che però il suo autore non volle distribuire in cartelle ordinate o file di un computer ma che dispiegò tra i rami degli alberi secolari e tra quelli nuovi degli arbusti, alternando il razionale con l’irrazionale.

Schulthess appendeva queste cellule artigianali di informazioni sui muri delle case, sui supporti vegetali, sugli steccati: alcune isolate, altre unite tra di loro con un filo di ferro creando così una sorta di network informatico. Da dove si approvvigionava Schulthess per reperire tali informazioni? Ogni documento stampato era una possibile fonte, in un sistema tanto semplice quanto logico: «Mettere cose simili con cose simili […] in primo luogo io ricopio ciò che ordino. Solo così si può creare un ordine sistematico». Va da sé che la sola illusione di raccogliere tutto il sapere che si era stratificato nella storia dell’uomo e di renderlo immediatamente reperibile portava con sé un delirio utopico e insieme qualcosa di performativo, artistico. Il bosco come una gigantesca enciclopedia aperta a tutti, frutto di una colossale opera di consultazione che a mio avviso presenta delle affinità con la storia di Sir James Murray, il compilatore seriale, tuttologo e mitico primo curatore dell’Oxford English Dictionary. Tuttavia, a differenza della mastodontica opera di Murray, l’enciclopedia di Schulthess viveva nell’allucinante paradosso di ordinare quei saperi espandendoli però inevitabilmente alla consunzione delle intemperie, tant’è che solo una parte di quel lavoro è custodito oggi nella sala dedicata a Schulthess a Casa Anatta, il museo di Monte Verità.

Anche la biografia Schulthess, come tutte le altre lambite finora, non sfugge all’ambiguità che governa le vite di questi eccentrici ticinesi: da un lato il progetto di collegare i saperi e offrirli al mondo attraverso connessioni di menti, e dall’altro l’esistenza eremitica dello stesso: benché i cartelli appesi ovunque contenessero l’esplicito invito a chiedere informazioni, Schulthess fece di tutto per non entrare in contatto con gli esseri umani. Un cartello invitava ad esempio i visitatori a telefonargli: ma il numero era inesistente. Visse per oltre un ventennio in assoluta solitudine, evitando qualunque rapporto umano.

Le testimonianze visive dell’Enciclopedia della Foresta di Schulthess si devono alla fotografa Ingeborg Lüscher, che ne raccolse una documentazione fotografica tutt’ora esposta al museo e che evoca l’accostamento alle grezze (ma per me quasi votive) immagini contenute nei cataloghi di mostre quali Arte Povera, Quando le attitudini diventano forma o di Documenta 5, con le documentazioni ormai leggendarie di opere di artisti come Penone, De Maria e altri, immerse nella natura ed espressione di quel desiderio rivoluzionario delle arti della metà degli anni Sessanta di uscire dalla dimensione del museo e della galleria.

Schulthess creò una sorta di network scritto, collocandolo però dentro la natura, nel bosco di castagni del Ticino, in un mondo vivente, pulsante, sempre mutevole e sulla rotta di questa ponderosa stratificazione di storie e biografie alternative, eccentriche. Fa riflettere inoltre sapere che accatastò all’interno delle pareti della sua casa tutte le notizie riguardanti la donna e «l’essere femminile», la donna sotto forma oggettiva (dati medici relativi all’accoppiamento, alla fecondazione, alla gravidanza, alla menopausa). Schulthess operò una riduzione del cosmo, rimpicciolendolo tutto all’interno di un bosco e di una capanna. Soltanto ad Ascona avrebbe potuto lavorare al suo progetto per oltre vent’anni, poiché se fosse rimasto in Germania le autorità lo avrebbero sicuramente internato. Gli stessi eredi, alla sua morte, non esitarono a dare alle fiamme la maggior parte del suo materiale.

A distanza di anni, l’opera dell’outsider Schulthess è oggi materiale di compendio per i tanti curatori che hanno portato avanti (certo, con gigantesche differenze) l’eredità di Harald Szeemann, in mostre che traslano quei reperti nel biancore operativo dei display whitecube internazionali. L’iper-informatizzazione ha affievolito per sempre la ricerca di ciò che ciascuno di noi attribuisce al significato di «sapere»? In Le Strategie Fatali (Feltrinelli, 1984) Jean Baudrillard scriveva: «Se tutti gli enigmi sono risolti, le stelle si spengono. Se tutto il segreto è restituito al visibile, e più che al visibile, all’evidenza oscena, se ogni illusione è restituita alla trasparenza, allora il cielo diventa indifferente alla terra».

E prima ancora, nel 1913 uno dei coloni di Monte Verità, il già citato Ball, in Die Flucht aus der Zeit (La Fuga dal Tempo, Mimesis) annotava che «è necessaria l’unione di tutti coloro che desiderino sottrarsi all’’ingranaggio’, una forma di vita capace di contrastare l’utilità immediata, l’abbandono orgiastico a quanto vi è di più antitetico all’usabile e all’utile».

Monte Verità è sempre stato questo laboratorio a cielo aperto di minoranze, eretici, eccentrici, artisti e danzatori, che hanno voluto cambiare il cuore dell’Europa con l’intensità delle loro vite e i cui esperimenti, come ne L’apprendista stregone, sono forse andati oltre il loro volere.

Eppure loro inseguivano il mito, il sogno, la verità. E noi?

In copertina: Particolare del dipinto circolare Il chiaro mondo dei beati di Elisar von Kupffer, 1920-1939 circa