«Il Picasso del cinema d’arte» lo definì il fotografo e documentarista newyorkese Peter Beard. Dopo l’effetto Jonas Mekas, infatti, il cinema non è più stato lo stesso.

Mekas, morto a New York un anno fa a 97 anni, il 23 gennaio 2019, ha aiutato il mondo a vedere meglio le cose come al microscopio e, anticipando selfie e tecnologia, ha insegnato che tutti noi avremmo potuto essere cineasti, e che un altro comunismo libertario si poteva realizzare anche in una sola sala cinematografica, o addirittura in un solo bar. Al Café Creme sulla Seconda Avenue, per esempio, dove beveva caipirinha o tequila con Gregory Corso e Storm De Hirsch, e con tanti poeti, pittori, musicisti e giovani film-maker che lo adoravano.

Molti anni prima di MTV, il cinema di poesia trovò il suo posto, il suo senso, il suo archivista, il suo Papa buono. La Papessa più rigorosa era stata Maya Deren, esule ucraina, che con Meshes of Afternoon aveva riaperto nel 1943 in America il capitolo dell’avanguardia cinematografica sperimentale e si era azzuffata nel 1953 con uno scettico Dylan Thomas in occasione di una tavola rotonda con Parker Tyler e Amos Vogel su Poesia e Film, mentre spiegava danzando come superare l’orizzontalità del cinema-movimento, tipica del cinema d’azione hollywoodiano, con la verticalità fertile e il polisenso del cinema-tempo. Wim Wenders, invece, definiva più suggestivamente Jonas Mekas come «il James Joyce del cinema», alludendo sia al suo stato perenne di esule, di nomade, di viaggiatore, di «Ulisse senza patria» che all’estrema complessità dei suoi diari filmati, degli home movies in prima persona singolare maschile.

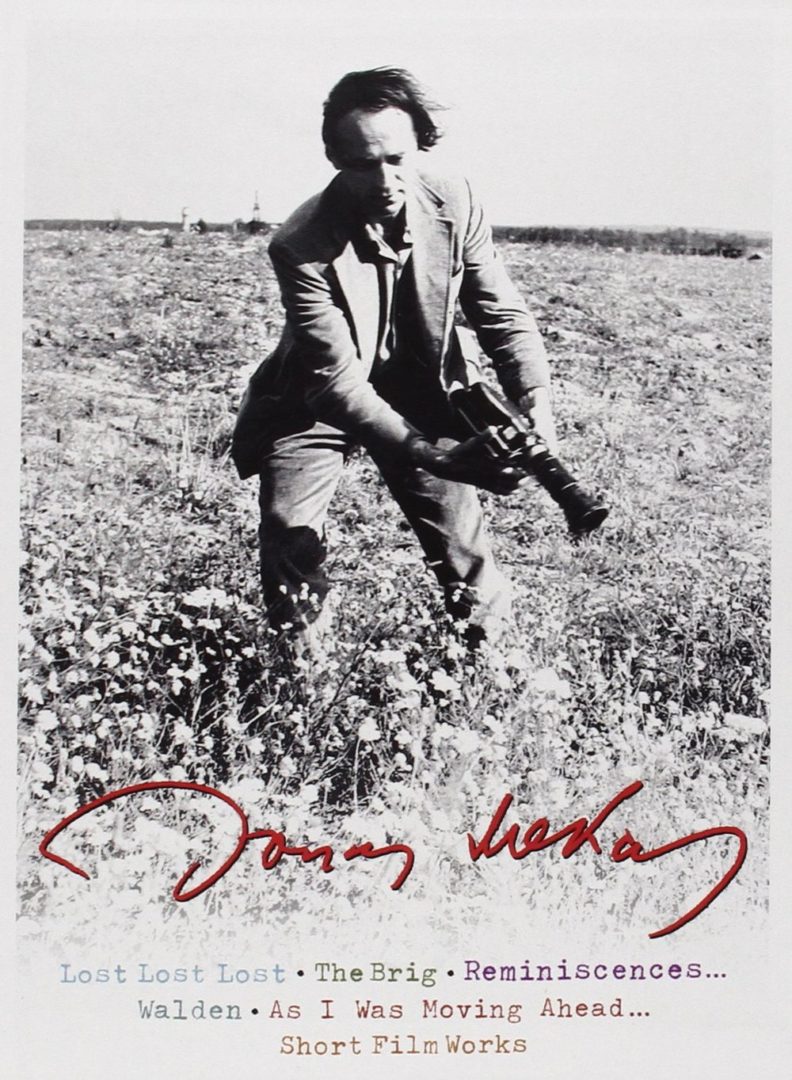

Il James Joyce del cinema

Un combattente gaio e beat, mai risentito né domo, che ha incoraggiato, aiutato, organizzato e dato una forte sostanza teorica all’altro cinema, ai fuori norma, ai post hollywoodiani. Qualche titolo? Film Magazine of Arts (1963) e Award Presentation of Andy Warhol (1964), la parodia degli Oscar con un bimbetto che offre a tutta la Factory l’ambito premio, frutta fresca a tutti, per festeggiare i primi film di Andy Warhol Sleep (1964) e Empire (1965), realizzati con la consulenza di Mekas nella costituzione d’immagine. È lui che aveva ripreso e scelto dove piazzare la cinepresa fissa.

Ricerche spazio-temporali atipiche erano proprie dell’epoca. Erano gli anni in cui il musicista La Monte Young si concentrava sul suono statico o sulla ripetizione dello stesso gruppo di note per ore. E ancora prima il poeta Jackson Mac Low aveva progettato un film a inquadratura fissa per 24 ore su un albero e l’artista concettuale italiano Piero Manzoni aveva tracciato la linea lunga quanto il meridiano di Greenwich. E poi le tre ore di Walden, Diaries, Notes and Sketches (1964-1968) nel quale pur senza nessuna presunzione artistica Mekas ribadiva la scelta lirico-politica, estranea a ogni pianificazione o racconto e ostile alla produzione a catena di montaggio, dove la libertà di fraseggio e l’improvvisazione ritmica, il battito più che la melodia, sono già contestazione politica rispetto al cinema dominante.

Del 1980 è Paradise not yet lost, nel quale raccoglie i film casalinghi girati con la moglie Hollis Melton e con i figli Oona e Sebastian. E poi i suoi appunti di viaggio, che hanno cambiato più di Lonely Planet il nostro sguardo sulla bellezza del mondo anche quando sembra oscura. E i videoclip (per Elvis, Sonic Youth, Velvet Underground, Einstürzende Neubauten, Patti Smith, John Lennon e Yoko Ono, con i quali filmò il celebre Bed-in di protesta contro la guerra in Vietnam). E poi gli indelebili ritratti d’artista: Salvador Dalì at Work (1964), Notes for Jerome (1978), Scenes from the Life of Andy Warhol (1990) e Notes on Andy’s Factory (1999), Zefiro Torna or Scenes from the Life of George Maciunas (2002), Scenes from Allen’s Last Three days on earth as a Spirit (un video del 1997 dedicato ad Allen Ginsberg), Dedication to Leger (2003) e Birth of a Nation (1997), dove celebra tutti i combattenti underground come se costituissero una nazione a parte.

Anthology Film Archive

Joyce a Dublino, inoltre, aveva aperto un cinema. E così fece Mekas quando nel 1970 fondò il cinema che avrebbe proiettato tutti quei film che gli esercenti non tolleravano, vecchi classici del muto, capolavori fuori mercato o film per pochi. Era l’Anthology Film Archive ed ebbe tre sedi. La prima al Public Papp Theatre, una sala per 120 spettatori, assolutamente buia, con ogni posto separato dall’altro tramite alti tramezzi, in modo da rendere massima l’attenzione schermica. Chiuse nel 1974. La seconda nella sede del Fluxus Group fondato da un altro sperimentalista radicale, l’artista e architetto lituano George Maciunas, dove divenne amico di Yoko Ono e Nam June Paik. E la terza, che esiste ancora, tra la Second Street e la Second Avenue, Lower East Side, Manhattan.

«Andando avanti nella vita trovavo di tanto in tanto brevi scorci di bellezza». E «Riprese dalla vita di un uomo felice». Poeta è stato Mekas, prima di tutto. E anche musicista. Suonava tromba e violoncello. Una ventina le sue raccolte pubblicate. Oltre 60 i film composti come si compone la musica. Immagine dopo immagine, come nota dopo nota. E in mezzo un montaggio scratching, visibile, udibile. Voice over. Ripetizioni. Music over. Sovrimpressioni statiche e a movimenti asimmetrici.

Non ho nessun posto dove andare

Venivano dal nord-est della Lituania lui e suo fratello minore di tre anni, Adolfas. E dal quel minuscolo villaggio erano stati deportati dai nazisti in un campo di lavoro tedesco e dopo la liberazione hanno sofferto la fame dei profughi a Francoforte e Amburgo prima di essere smistati come displaced persons a Chicago e a New York (Brooklyn). Nello zainetto Mekas porterà sempre con sé un salame di Manhattan, antidoto a un trauma indelebile.

Nell’ottobre del 1949 Mekas compra la prima Bolex 16mm, e non se ne libererà che per imbracciare il video, e poi l’i-phone. Non perderà un solo film, un solo spettacolo teatrale off e off-off, una sola manifestazione anti-Atomica e una sola mostra d’arte, doni di una metropoli allora in eccezionale stato di grazia estetica.

Per dieci anni Jonas Mekas lavora come filmer, l’uomo con la macchina da presa, una sorta di cine-occhio vertoviano nel cuore del capitalismo avanzato, e preferirà per tutta la vita farsi chiamare filmer e mai film-maker, regista, autore o cineasta. È d’obbligo una dura disciplina zen per filmare un sì alla vita nonostante un mondo condannato. Come nel jazz sperimentale di quegli anni. Improvvisare richiede la padronanza perfetta della triangolazione occhio-cuore-dita.

Rompe nel frattempo con la fitta comunità di esuli lituani anticomunisti e ottusi di Williamsburg, si trasferisce nella sua nuova patria, il Lower East Side di Manhattan, e inizia il suo personale viaggio apolide dentro il cinema (che non è solo narrativo, che non è solo hollywoodiano, che non è solo documentaristico, che non è solo scientifico, che non è solo didattico, che non è solo succube delle altre arti). Senza però mai dimenticare una massima che in quegli anni, tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’angoscia di una possibile ecatombe nucleare, richiama gli artisti a una responsabilità etica superiore a quella di una professione in cerca di gloria e casta: «Siamo per l’arte, ma non a scapito della vita». L’usignolo in gabbia è un cantore sublime. Ma il primo compito è liberarlo, non ascoltarlo.

Underground

Forse, per completare le definizioni che hanno dato di Mekas, non può mancare anche l’accenno ironico contenuto in un altro ritratto: «È il Santo protettore e animatore del cinema underground». Lo ha scritto l’amico italiano Alfredo Leonardi in un libro-reportage dei primi anni Settanta dal titolo Occhio mio dio, dedicato agli esponenti del “New American Cinema”, il movimento organizzato di cineasti molto indipendenti e ancora più “poveri” che proprio Jonas Mekas aveva fondato oltreoceano nel 1960 e poi diffuso in tutto il mondo occidentale.

Nello stesso anno, il 1960, Marcel Duchamp, cui si deve il trasloco dell’avanguardia storica da Parigi a New York, traghettò la parola underground da un uso strettamente tecnologico-metropolitano al mondo dell’arte. Rispondendo a un intervistatore sulle nuove tendenze, Duchamp dichiarò «Gli artisti dovranno agire underground». Sottoterra. Non usò subway, né tube, né la parola beat The Subterraneans di Jack Kerouac, così arcaica e latineggiante. Perché, spiegava Mekas, «l’importante dell’underground è che non è importante per niente». Futile. Secondo l’etimologia, futile è la fessura nel vaso, da cui fuoriesce liquido che penetra sottoterra e feconda altrove e altro. Nei sotterranei del mondo L.E.S. (Lower East Side) in quel momento, tra gli anni 50 e gli anni 60, tra maccartismo e crisi missilistica di Cuba, con gli affitti più bassi di Manhattan, opera la comunità artistica più strepitosa, coraggiosa e perseguitata del mondo. Il poeta beat Allen Ginsberg va in prigione, sotto accusa per Howl. Il performer Lenny Bruce è anche lui sotto osservazione FBI. Sono gli anni della caccia alle streghe e dei processi per oscenità a Henry Miller per i Tropici e a William Burroughs per The Naked Lunch. Quelli sì veri anni di piombo. I locali gay e lesbian sono sede di retate e provocazioni continue. La Factory di Andy Warhol è a Union Street ma diventa una fortezza protettiva anti-omofobia per tutti. In particolare, per la superstar Jack Smith visto che l’erotismo polimorfo emanato dal suo Flaming Creatures scandalizza ovunque. Mekas, che all’Anthology proietta quel film maledetto, viene arrestato e processato. Al festival belga di Knokke-Le-Zoute, Mekas si dimette dalla giuria che non accetta il film in concorso per timore di guai polizieschi e lo proietta nella sua stanza d’albergo, diventando amico di giochi della figlia di 5 anni di una preoccupata Agnès Varda.

Realtà

Torniamo alla cultura LES. Proprio lì abita il musicista neodada John Cage che si sbarazza delle catene armoniche e melodiche, delle scale diatoniche ascendenti e discendenti, e riabilita i silenzi e i rumori naturali e innaturali per liberare i suoni. I pittori pop Claes Oldenburg e Jasper Johns che degli orrori consumistici fanno gigantografie inquietanti. Sun Ra e Charles Mingus che addestrano alla guerrilla-music. Judith Malina e Julian Beck, anima del Living Theatre, il cui spettacolo The Brig (La cella) viene proibito dalla polizia nel 1964. Mekas si introduce nottetempo nel teatro sequestrato e gira il suo secondo film in b&n, come un documentarista al fronte, con tre cineprese, una mobile: la pièce racconta indignata come a Okinawa si sevizino i marines incarcerati attraverso rituali disciplinari neo-goebbelsiani. Il balletto orrido è fortemente ritualizzato ma Mekas ci si buttò addosso con la foga di un lottatore, come fosse un avvenimento reale. Perché al cinema diretto bisogna ricordare che la verità non è nelle cose, ma nelle cose viste, nel punto di vista di chi guarda, monta, smonta, s’indigna, desidera, trasforma.

Il lungo apprendistato è riuscito. Dal 1953 Mekas è diventato programmatore di film della neo-avanguardia e di classici, soprattutto sovietici, nelle gallerie d’arte della zona. Nel 1955 fonda la rivista critico-teorica Film Cultura che secondo Orson Welles è «la più bella al mondo». Coglie subito l’importanza della scuola documentaristica di New York, molto segnata dall’influenza di un cineasta londinese emigrato, Richard Leacock, che si dedica al mondo invisibile delle periferie, dei ghetti, dei vagabondi, degli emarginati (Primary, coregia Robert Drew). Il cinema diretto dei fratelli Maysles, Shirley Clarke (The Connection), Lionel Rogosin (On the Bowery), Robert Frank e Alfred Leslie (Pull My Daisy), James Agee, Helen Levitt e Janice Loeb (In the Street) e soprattutto John Cassavetes, penetrano come stile nel primo lungometraggio newyorkese di Mekas, Guns of the trees, iniziato nel 1958 e terminato nel 1962. Un poema di Ginsberg domina la colonna sonora e medita sul malessere della metropoli tentacolare. Ma ben presto Mekas, amico di Rossellini e Fellini anche per questo, si libera dai dogmi e dalla santificazione del cinema del reale. La realtà va presa per il bavero per farla parlare e per farle dire la verità.

Stato parallelo

L’attività critica e polemica di Mekas prosegue con la rubrica Movie Journal che dal 1958 al 1976 si trasferisce da un periodico marginale al Village Voice e soprattutto si intreccia all’attività militante di promozione e organizzazione di un mercato parallelo che presto conquisterà le università e le gallerie d’arte più istituzionali. Nel 1960 nasce il New American Cinema Group, nel 1962 la Film-makers Cooperative, la Film-maker Distribution Center e la Film-makers Cinemateque che raggruppano e organizzano in autogestione indipendente i film di 25 cineasti che si battono per un cinema anticommerciale contro la censura, contro la mafia della distribuzione e dell’esercizio. Il decalogo di questo stato parallelo comprende il disprezzo per le tentazioni materiali del mondo; l’orrore per il compromesso e la menzogna nelle questioni artistiche; la ricerca della pace con se stessi anche grazie all’uso della meditazione, della macrobiotica e delle sostanze psicotrope che allarghino la coscienza; un interesse pari a zero per il successo; una diffidenza sconfinata e quasi paranoica per la dittatura dei media; l’incoraggiare ogni atto di disobbedienza civile; il riplasmare l’intero panorama del pensiero umano visto che, dopo gli orrori della guerra, non c’è quasi nulla nel nostro retaggio di civiltà che vale la pena di conservare; il considerare lo spettatore consapevole più interessante di un pubblico dal consumo onnivoro e bulimico; l’estraneità viscerale per ogni pianificazione e ogni trucco espressivo-rappresentativo della società dello spettacolo; il tornare indietro nel tempo di molte generazioni per far fiorire qualcosa di puro e annientare così egoismo, malafede, diffidenza, spirito competitivo.

Un percorso coerente e sempre curioso. Poco prima di morire, nel 2018, intervistato da Indiewire sui registi e sui film che amava, rispose «Nulla di quello che abbiamo mostrato nei decenni all’Anthology Film Archive è del livello di Paterson di Jim Jarmusch e di Lady Bird di Greta Gerwig. Film minori ma perfetti».