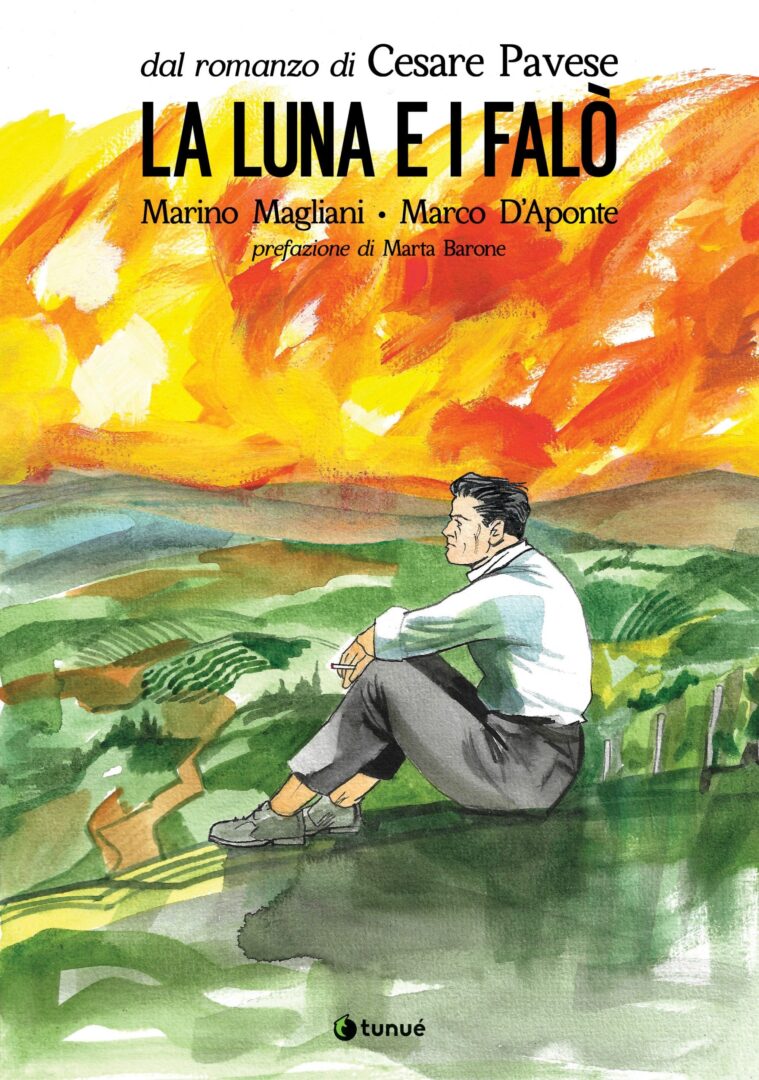

Il 4 febbraio sarà nelle librerie l’adattamento a fumetti di La luna e i falò, il capolavoro di Cesare Pavese, firmato da Marino Magliani e Marco D’Aponte ed edito da Tunué. Vi proponiamo in anteprima la prefazione al volume, firmata da Marta Barone.

***

«La nostra città rassomiglia, adesso noi ce ne accorgiamo, all’amico che abbiamo perduto e che l’aveva cara; è, come era lui, laboriosa, aggrondata in una sua operosità febbrile e testarda; ed è nello stesso tempo disposta ad oziare e a sognare. Nella città che gli rassomiglia, noi sentiamo rivivere il nostro amico dovunque andiamo; in ogni angolo e ad ogni svolta ci sembra che possa a un tratto apparire la sua alta figura dal cappotto scuro a martingala, la faccia nascosta nel bavero, il cappello calato sugli occhi». Così, nel 1957, sette anni dopo la morte di Cesare Pavese, Natalia Ginzburg lo ricordava nel suo splendido e celeberrimo Ritratto d’un amico. Ed era vero: in un certo senso Pavese era Torino, per le cui strade camminava in continuazione, giorno e notte, «col suo lungo passo, testardo e solitario».

Eppure, alla città si era legato tardi, quasi riottoso, sentendo nel profondo di appartenere alla campagna dov’era nato per caso (i suoi genitori vivevano a Torino e tornavano a Santo Stefano Belbo soltanto d’estate), quella campagna di colline, di vigneti e di boschi che non avrebbe mai cessato di raccontare. Quella sua nascita accidentale proprio lì, lui la chiamò un destino. Spesso tornava a Santo Stefano, a cercarvi rifugio e anche, in un certo senso, a indagarne il significato, a cercare nelle immagini della sua infanzia, ricordi primordiali di sentieri, colori, persone ed echi specifici; nel rivedere trovava, quasi proustianamente, «un senso di straordinaria potenza fantastica», come scriveva a Fernanda Pivano in una lettera del giugno ’42, un senso del mito. E il mito è necessario, pensava, per non fare ritratti banali e sentimentali dei contadini di quel luogo e della loro miseria immutabile, brutale, che nessuna guerra aveva cambiato, per far vivere i paesaggi, o meglio i luoghi, come persone. Alla fine di quella lettera scrive: «[…] ho capito le Georgiche. Le quali non sono belle perché descrivono con sentimento la vita dei campi […], ma bensì perché intridono tutta la campagna in segrete realtà mitiche, vanno al di là della parvenza».

Pavese aveva trovato il suo tema, che avrà il suo pieno compimento ne La luna e i falò, l’ultimo suo romanzo, scritto a gran velocità, un capitolo al giorno, dal settembre all’ottobre del ’49, dove convergono tutti i motivi della sua scrittura. Un uomo torna al suo paese subito dopo la guerra; è stato in America, ha conosciuto il mondo come desiderava, ha fatto fortuna, ma ora desidera ritornare ai luoghi dove è cresciuto. Un bastardo, un trovatello adottato da una famiglia dietro compenso e che poi ha sempre lavorato, passando dopo la morte dei genitori adottivi a un’altra famiglia. Man mano che la voce narrante, che ci dice solo il suo soprannome, Anguilla, rivede i luoghi dove è stato bambino e adolescente, spesso in compagnia del suo amico Nuto, ex clarinettista e ora falegname, l’amico intelligente che ha sempre saputo interrogarsi sul mondo e sa che andrebbe cambiato, che quella fatica contadina pietrificata nei secoli non è bella né commovente ma contiene immensi orrori, il passato si apre in spazi sempre più ampi, mostrando l’infanzia dura e meravigliosa, il paesaggio sì bellissimo e vivo ma mai idealizzato, mai aulico perché come scrisse Pietro Jahier qui appare per la prima volta nella letteratura italiana una rappresentazione anche linguistica di cose e creature che non risponde a stati d’animo romantici o a decorativismo: il paesaggio «è ritornato la terra modellata dalla dura fatica dell’uomo».

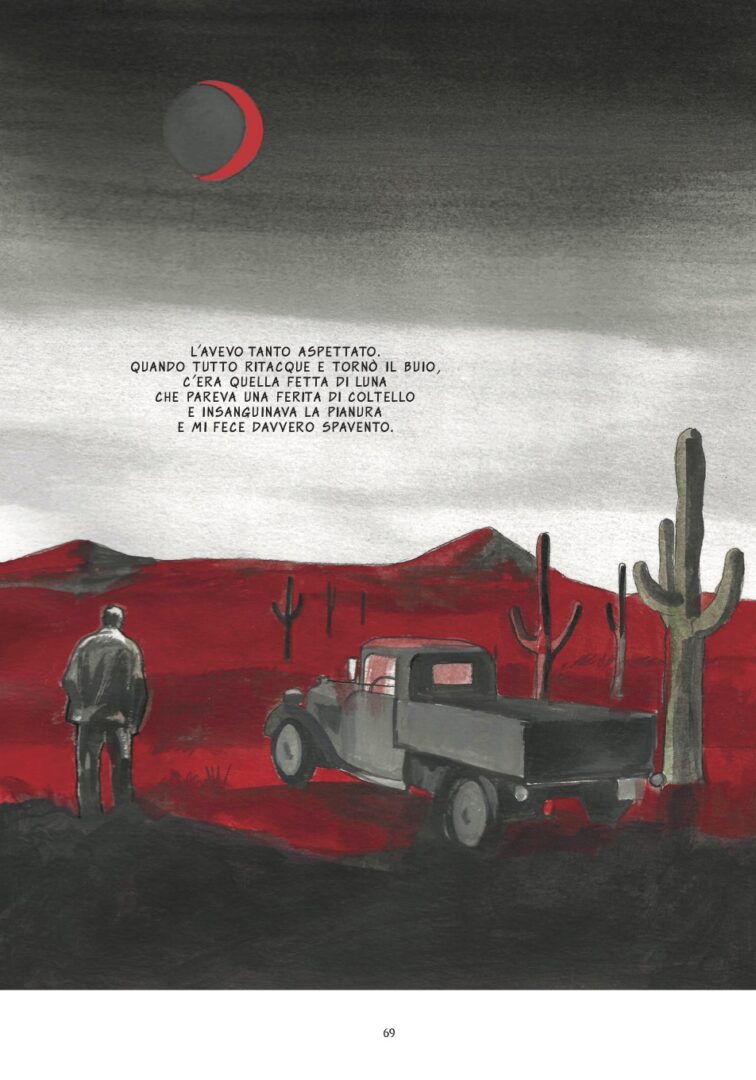

Così, il presente, con il ricordo vicinissimo e le ferite della Resistenza, i preti che decantano i repubblichini e il pericolo comunista, i cadaveri sepolti nei campi e quelli sulle montagne, una Resistenza a cui Pavese non aveva partecipato senza mai superare il senso di colpa verso gli amici morti e i superstiti, ma alla quale in questo romanzo restituisce una forza e un significato che non nascondono ombre e dolore; questo presente dove Anguilla si muove guidato da Nuto continua ad alternarsi con i ricordi del passato, il desiderio straziante per la bellezza di feste di cui vedeva i falò sulle colline vicine sotto la luna, le belle ragazze di una famiglia ricca misteriosamente scomparse, i morti e i vivi, gli squarci americani. E poi c’è Cinto, ragazzino storpio in cui Anguilla riconosce sé stesso bambino e il proprio desiderio, la propria curiosità verso la vita, verso l’altrove, e diventa rappresentazione totale della libertà dell’infanzia, del paradiso perduto, persino e nonostante la sua menomazione.

Tutte le immagini potentissime di questo libro, la luna, il fuoco, il sangue, le donne imprendibili, la terra, la violenza fisica, i vigneti, i campi, il tradimento, Cinto che è l’infanzia e Nuto che è la saggezza – sconfitta, ma impavida – prendono vita in modo straordinario in questa magnifica graphic novel dai colori vividissimi, in cui tra il verde apparentemente dolce delle colline quasi sempre appare un tocco di rosso sangue che è insieme profezia e avvertimento di ciò che è già successo, e che trasforma una pianura americana sotto una luna rossiccia in un ricordo di Anguilla in un angoscioso deserto di sangue; così come il fuoco, sempre più simbolico e minaccioso mentre si procede verso il finale, verso l’ultimo falò. Alternati alla storia, in bianco e nero, ci sono il vero Pavese e il vero Nuto, il suo amico Pinolo, a cui Pavese per tutta l’estate del ’49 chiese informazioni sul paese per poi costruire La luna e i falò, e talvolta, come fantasmi nella stessa storia immaginata, compaiono a lato, a commentare e a osservare, in una sorta di metanarrazione affascinante che si spezza quando Pavese, adesso solo, si fa preparare una valigetta dalla sorella ed entra nella stanza dell’Hotel Roma di Torino il 27 agosto 1950.

La sua storia umana è conclusa, sembrano dirci gli autori: ma ciò che desiderava, la vita degli umani e della terra, la stessa sua vita, rese attraverso il mito, è stato fatto, Pavese ha chiuso il suo cerchio: e ancora e sempre bruceranno i falò delle estati felici nella campagna notturna, sotto una luna che non cessa di orbitare.

Illustrazioni: Marino Magliani e Marco D’Aponte