Il cinema è morto, viva il cinema. Nel pieno delle polemiche sulla nuova funzione della settima arte – le partitelle al campetto tra Netflix e le sale, Marvel contro Scorsese, le spoglie di Hollywood stese accanto ai nuovi device – arriva un film che rimette al centro il ruolo del regista come pensatore e non come mero venditore di elettrodomestici.

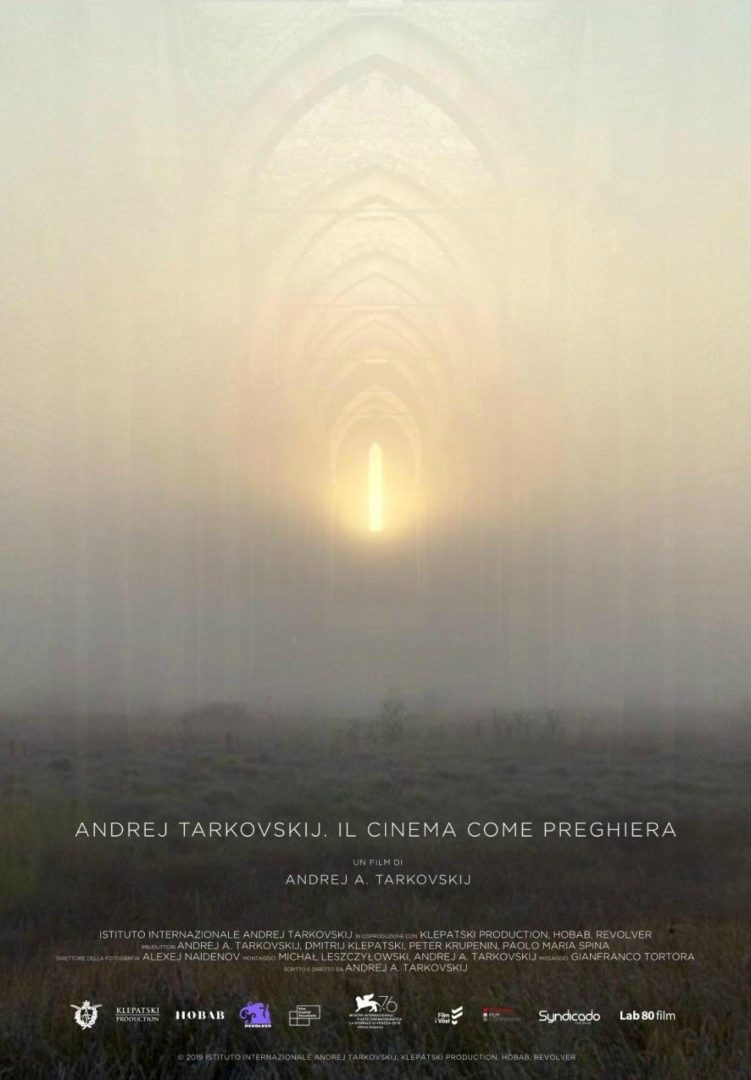

Passato a Venezia 76 nella sezione Classici Documentari e da ieri nelle sale cinematografiche, Andrej Tarkovskij. Il cinema come preghiera è l’appassionato ritratto del grande cineasta girato dal figlio Andrej Andreevič Tarkovskij, regista documentarista che da anni si dedica alla custodia e alla valorizzazione dell’opera del padre e del suo sterminato archivio. Dal quale, grazie ad un lavoro certosino in fase di montaggio, ha potuto trarre le registrazioni audio che come un lungo canto poetico accompagnano la scansione per capitoli della pellicola, percorrendo la vita del regista dalla nascita in Russia fino al folgorante esordio con L’infanzia di Ivan (1962), passando per i capolavori delle maturità Solaris (1972) e Stalker (1979), fino agli anni dell’esilio in Italia, confluito nella dolente elegia di Nostalghia (1983) e Sacrificio (1986). A trascinare la potenza visiva dei fotogrammi tratti dalla sua filmografia, la voce di Tarkovskij registrata sui nastri dell’epoca, sempre sussurrata e mai imposta sull’ascoltatore; riflessioni nelle quali emerge tutta la forza poetica e filosofica della visione del mondo del regista, profondo esploratore del mondo e del suo enorme mistero, sempre sospeso in un volo spirituale che avvicina la sua concezione dell’arte alla grande mistica medievale.

«L’arte è il simbolo dell’infinito, del mondo nel quale viviamo» afferma in un vibrante passaggio del documentario, che ha il grande merito di portare in sala l’essenza cristallina di Tarkovskij, capace di spostare il suo sguardo ora sulla meraviglia del creato, ora sul senso dell’arte e della poesia, sulla natura della guerra e sui grandi quesiti dell’esistenza. Un pensiero che sembra dialogare con lo sguardo del figlio, posizionato dietro alla cinepresa. Uno scambio silenzioso e discreto, pervaso di quel pudore e di quella purezza che si possono trovare nei sette film del maestro russo e che si affacciano nell’intervista che Andrej Andreevič Tarkovskij ha rilasciato in esclusiva per Limina.

A trentaquattro anni dalla sua morte, perché ha deciso di raccontare suo padre al cinema?

Ci sono molti film e lavori fatti su Tarkovskij in questi anni, insieme a teorie e critiche varie. Ma mi sembrava che la sua figura fosse un po’ dimenticata, messa in secondo piano rispetto a quello che è stato il lavoro postumo sulla sua opera. Volevo riportarlo in prima linea, farlo incontrare di nuovo con lo spettatore. Un incontro con la sua essenza, senza filtri di nessun genere. Nel 2003 abbiamo iniziato il lavoro sul film, per un altro progetto ispirato ai suoi diari, poi fermato per motivi di budget. Nel frattempo abbiamo iniziato a sbobinare un vasto archivio audio, circa novecento ore di materiale, diviso tra il mio archivio e quello di Marianna Chugunova, assistente alla regia che ha seguito molto mio padre nelle sue presentazioni pubbliche. Le sue parole registrate su quei nastri erano molto belle, e abbiamo deciso che il film sarebbe stato tutto basato sulla sua voce.

Una voce che in un passaggio afferma che «il vero poeta non può essere non credente». Non a caso, già nel titolo si tocca il tema della spiritualità che pervade il cinema di Tarkovskij.

È tra le riflessioni più profonde che ho trovato nei materiali dell’archivio. Ho scelto il titolo Il cinema come preghiera perché riassume la sua idea dell’arte: il concetto di un’opera come una preghiera, un’offerta, persino un sacrificio. L’artista, secondo mio padre, è sempre alla ricerca della verità, dell’assoluto. Un continuo movimento spirituale per cercare la risposta alle domande fondamentali dell’esistenza. Senza quella, diceva, l’arte non esiste. Per lui, l’arte era il mezzo di conoscenza del destino. La vita quindi viene intesa come un percorso nel quale ognuno cerca di innalzare il proprio livello spirituale, non importa in quale modo. Una ricerca che lo ricollega molto alla filosofia russa di fine Ottocento e inizio Novecento, al secolo d’argento e ad autori come Florenskij. Tra questi, c’è anche mio nonno Arsenij, suo padre, che influenzò molto il suo linguaggio poetico. C’è quindi un nesso spirituale, culturale e religioso che mio padre riprende nella sua opera cinematografica.

Arsenij non era un padre qualsiasi, è stato tra i più grandi poeti russi del Novecento. Si ha l’impressione che i due comunicassero quasi a distanza, attraverso la poesia. Che ruolo ha avuto la sua presenza nella formazione del suo immaginario cinematografico?

La poesia li accomunava, oltre al richiamo della propria terra. Mio padre diceva che l’artista deve sempre sentire le radici: con l’arte, con il proprio paese, con gli altri artisti del passato. Nel documentario si possono ascoltare le poesie di Arsenij lette e registrate da mio padre: dovevano essere inserite nel film Lo specchio ma poi non furono utilizzate. Questa eredità poetica è fondamentale, una scuola formativa per Tarkovskij mentre sua madre faceva di tutto per farlo studiare. Grazie a lei ha avuto un’educazione artistica che gli ha permesso di esprimersi.

Forse entrambi hanno fatto poesia, ma la storia del Novecento ha fornito loro mezzi diversi per esprimerla.

Oggi possiamo dire che un film di mio padre è una trasposizione poetica, ereditata da Arsenij. I suoi film sono un unicum nella storia del cinema, un’opera personale che non ha nulla di simile. E questo è grazie a quella concezione poetica. Nel documentario, mio padre racconta di quando Arsenij gli disse che quelli che girava non erano dei semplici film ma molto di più. Quello fu il più grande complimento che suo padre poteva fargli. «A quel punto – dice mio padre – la vita diventò per me un po’ più facile».

E lei, che rapporto aveva con suo padre?

Il nostro è stato un legame forte. Non abbiamo mai avuto i problemi conflittuali che spesso sorgono tra un padre e un figlio. Per me è stato un padre ma anche un maestro, di vita e di cinema. La sua era una visione poetica del mondo, che risiedeva nel suo cinema ma anche nella sua persona. Ricordo che stare accanto a lui significava già partecipare e vedere questo suo profondo universo interiore. Forse il mio film è anche un tentativo di ritornare a lui, cercando di rispondere alle domande che mi pongo nella vita di tutti i giorni. Un tentativo reso possibile grazie al rimontaggio delle sue parole, alla sua visione dell’arte e del destino. La sua voce mi ha aiutato nelle scelte personali e professionali, lasciando un’eredità, a me e a chi continua a guardare il suo cinema.

Eppure non sempre quell’eredità è stata raccolta e compresa dal pubblico delle sale cinematografiche. Nel documentario, suo padre dice di aspettarsi «la solita incomprensione dei suoi film».

Ha sempre avuto un pubblico, un seguito. Quando aveva problemi con il regime sovietico, citava spesso le lettere che gli scrivevano le persone più umili. C’è un bel passaggio nel film, quando racconta della donna delle pulizie che fu l’unica, in mezzo a una platea di critici specializzati, a capire il senso di Lo specchio. Sosteneva che i suoi film dovevano essere sentiti, e non capiti. É un incontro emotivo, puramente poetico, e non intellettuale.

E infatti le parole di Sartre in sua difesa dopo gli attacchi seguiti all’uscita di L’infanzia di Ivan non lo colpirono particolarmente.

L’analisi di Sartre era filosofica, mentre mio padre voleva essere difeso da un punto di vista artistico. Voleva donare la sua arte al pubblico. Diceva che l’artista non può lavorare per se stesso, deve lavorare per qualcuno. I suoi film parlano a tutta l’umanità: non solo al pubblico russo. Il suo è un messaggio universale, seppur con un carattere molto russo, come potremmo dire dei romanzi di Dostoevskij.

L’appartenenza alla Russia torna a più riprese nel suo lavoro, in particolar modo quando Tarkovskij spiega che, per raggiungere la purezza delle icone medievali, l’immagine deve avere «la più ferrea costruzione».

Tutte le icone russe hanno un canone: la forma, la posizione, la disposizione delle figure erano parametri fissi, una struttura ferrea. La bravura dell’artista stava nel lavorare sui colori, sui volti, sulle espressioni. Nonostante una struttura rigida, riuscivano a creare dei capolavori, come faceva Rublëv. Anche mio padre lavorava in quel modo: operava sulle immagini del reale trasfigurandole attraverso i suoi occhi, il suo tocco spirituale partecipava alla creazione di un nuovo sguardo. Le sue immagini non sono simboli di qualcosa, ma una meditazione sull’assoluto. Una continua ricerca dell’infinito, attraverso i mezzi finiti che abbiamo a disposizione.

In questa aspirazione all’infinito, bisogna fare prima o poi i conti con la finitezza mortale. «Il cinema è l’unica forma d’arte che fissa il tempo» dice. Che rapporto aveva suo padre con lo scorrere della vita?

Un rapporto molto personale, che considerava il tempo interiore dell’uomo, il suo ritmo interno. Il cinema per lui significava scolpire il tempo, ha sempre creduto nel poter rivedere lo scorrere lineare della temporalità. Oggi sentiamo sempre più la mancanza del tempo per fermarci, riflettere, meditare sulla nostra esistenza. E il cinema di mio padre dava questa possibilità, che oggi la nostra vita ci nega. Il suo è un cinema che sembra all’opposto rispetto a quello che è diventata la cinematografia ora, soprattutto pensando al montaggio hollywoodiano nel quale il ritmo sembra ancor più veloce di quello della vita reale. È l’esatto contrario dell’idea di mio padre che invece voleva allungare il tempo, fino quasi a farlo nostro, o a farlo tornare indietro. Grazie al montaggio fotografico, ho inserito nel finale del documentario una riflessione sul tema dell’eterno ritorno nietzschiano, particolarmente caro a mio padre. Eterno ritorno era il titolo provvisorio del film che poi diventerà Sacrificio.

Testimone del tempo, e incarnazione terrestre del divino, è la natura, «più importante dell’uomo, che è solo il risultato della sua evoluzione».

Il rapporto con la natura era fondamentale per mio padre, ci pensava ogni volta che si preparava per delle riprese. Nel documentario mostro la casa che comprò nel 1970, immersa nella vegetazione: in quella dimora ha vissuto, scritto, lavorato. La citava sempre ma non ha mai girato immagini in quei luoghi, quasi non volesse sconsacrarli. Lì intorno ho girato alcune scene che si vedono nel documentario, sono luoghi simili a quelli delle scene di Solaris. Il cinema è basato sull’immagine del reale, e la natura fa parte di noi. Mio padre diceva che un artista deve tenere una mano sulla terra, e con l’altra indicare il cielo. Deve, cioè, fare arte ricordando sempre che siamo fatti di cose materiali. E aggiungeva che ogni opera di un artista è qualcosa che egli ha realmente vissuto. Persino i sogni sono molto reali, una parte importante nella ricerca della verità.

Approposito di sogni. Tarkovskij diceva che «se il mondo è misterioso, la veridicità dell’immagine consiste nel portare in sé una certa dose di quel mistero». Il reale può aprire le porte all’onirico, a ciò che non possiamo spiegare?

Questa sua grande capacità onirica era una delle cose che più mi colpiva. Accadeva parlandogli o semplicemente standogli vicino: ti apriva un mondo. Guardando uno stesso oggetto o uno stesso luogo, aveva la straordinaria capacità di raccontarli immediatamente in un modo sorprendente. Nel film, ad un certo punto dice che sogna sempre, tutti i giorni, sogni bellissimi e profondi, che non devono neppure essere descritti perché fanno parte di lui. Aveva il dono poetico di vedere il mondo con un ampio raggio di visione, da grande poeta, che sapeva trasmetterci. Un mondo nel quale lui si muoveva liberamente, non lo andava a cercare, era il suo modo naturale di vedere la realtà.

E certamente la realtà non è sempre stata clemente con suo padre, che nel 1982 prende la decisione di rimanere definitivamente in Italia, esule da un’Unione Sovietica che lo umilia e lo ricatta. Una seconda patria?

Adorava l’Italia sin da giovane, dagli studi dei maestri della pittura, soprattutto Piero Della Francesca e Leonardo. La vedeva come un luogo ideale, pensando al Rinascimento. L’ospitalità che Firenze gli ha offerto negli anni Ottanta è stata molto bella: avrebbe voluto continuare a viverci, aveva il progetto di creare un’accademia di cinema. L’Italia era il posto dove sentiva meno forte la nostalgia di casa. Soffriva molto la separazione dalla Russia, era un dramma terribile. E nelle colline del centro Italia, come quelle intorno a Roma dove prese la prima casa a San Gregorio di Sassola, riusciva in qualche modo a sentirsi meno solo, e circondato dall’affetto delle persone che gli sono state vicine in quegli ultimi anni.

Lei era solo un ragazzino, non poteva sapere cosa fosse la Guerra Fredda. Come ha vissuto quella separazione?

Dagli 11 ai 15 anni non ho visto i miei genitori, ero ostaggio in Unione Sovietica. Vivevamo di speranze giorno dopo giorno, nella convinzione che un giorno ci saremmo uniti nuovamente. Mi lasciarono vederlo solo quando ormai si sapeva che era gravemente malato; ci aiutarono una lettera di Mitterand e le prime aperture della Perestrojka. Fu un periodo difficile, ma ricordo ancora fortemente la speranza che ci sosteneva, ci sentivamo quasi tutti i giorni al telefono.

Sapeva che suo padre era un acclamato regista?

Sì, avevo visto i suoi film. Fin dalla prima visione ero riuscito a riconoscere i riferimenti autobiografici che disseminava nei suoi film. La prima pellicola che ho visto è stata Lo specchio, ma ero troppo piccolo per capirlo a fondo. Poi vennero Solaris e quindi Stalker, che ho seguito anche sul set, dove ho potuto vedere mi padre al lavoro. Poi lentamente ho visto tutto il resto. Ci vedo i riferimenti molto personali, ma mi sono accorto col tempo che questa sensazione l’hanno migliaia di spettatori, a riprova che l’arte di mio padre è riuscita a parlare a tutti, con la stessa forza.

E oggi le capita mai di riguardare i film di Tarkovskij?

Per questo lavoro, ho rivisto fotogramma per fotogramma tutti i suoi film trovandoci ogni volta qualcosa di nuovo. Per me, guardare i suoi film non equivale a pensare: mi ci immergo e ci vivo. In questa immersione entrano ricordi d’infanzia, emozioni, sensazioni… è l’ingresso in un mondo miracoloso. Succede sempre con le grandi opere d’arte. Ogni volta che ci avviciniamo all’opera, non possiamo sapere come reagiremo. Di fronte ai suoi film non penso all’analisi, mi piace chiudere gli occhi e meditare, attraverso i mondi che ha creato.

Forse dedicargli un film è un modo per continuare a tenere aperta la porta su quei mondi.

Credo sia necessario oggi sentir parlare artisti come mio padre. È importate per i giovani che si avvicinano all’arte, che oggi purtroppo mette al centro l’edonismo e l’autocelebrazione, difetti che ricadono sulla qualità di ciò che viene prodotto. Per me questo non è stato un lavoro, ma un piacere. Sto incontrando alle proiezioni molti ragazzi che non avevano mai visto un film di Tarkovskij, e che dopo questo documentario sono andati a vedere i suoi film. C’è sempre qualcuno che è ricettivo verso la poesia, che sa cercare una visione diversa del mondo.

C’è un ricordo che le affiora nella memoria quando pensa a suo padre, oggi?

Ripenso al suo modo di insegnare. Diceva spesso che non si può insegnare niente ai figli. È una frase che mi colpisce. Per lui era importante far vedere, mostrare il bene e il male, il bello e il brutto, per poi lasciare la libertà di scelta al bambino. Voleva dare la capacità di vedere senza mai essere dogmatico, senza imporre un punto di vista. Credo sia un ottimo metodo educativo, che ha applicato alla sua vita affermando che l’artista non può insegnare niente a nessuno. L’artista è una spia d’allarme, è qualcuno che preannuncia ma che non vuole imporre nulla. È una reazione alla realtà nella quale viviamo attraverso l’arte. Come continua a mostrarci il suo cinema.