In terza media legai con due compagni di classe con cui fino ad allora non avevo quasi mai neanche parlato. Marco e Giulio – nomi inventati. Loro due, invece, avevano stretto già al primo anno, e passavano assieme molto del loro tempo. L’intervallo: assieme. Il pranzo a scuola, se dovevamo rimanere in istituto per un laboratorio: assieme. I pomeriggi a ripassare per una verifica: assieme. In comune, però, avevano una cosa soltanto: erano considerati degli sfigati. Non erano tra i più carini o intelligenti, non calzavano scarpe alla moda, non avevano gli zaini giusti, gli hobby giusti, gli amici giusti. Loro non erano giusti. Motivo per cui venivano spesso presi in giro: dai maschi perché incapaci negli sport e con le ragazze, dalle femmine perché magrolini e taciturni. E veniamo a me. Un giusto non lo ero anch’io, ma, a differenza loro, non ne ero affatto consapevole e, sebbene di amici ne avessi pochi, ero felice. Quando legammo in terza media, quindi, non capitò per una sorta di comunione d’intenti o di dolori, ma per caso: un’insegnante ci mise in gruppo assieme. Così quell’inverno ci incontrammo spesso e poi, in autunno e in primavera, finito il progetto scolastico, continuammo a frequentarci, non più per studiare, ma per cazzeggiare a casa dell’uno o dell’altro. Non ci volle molto, a quel punto, perché Marco mi confessasse la sua cotta per Martina – pure lei nostra compagna di classe.

Gli piaceva dalle elementari, periodo nel quale erano stati fidanzati, finché lei, in prima media, non lo aveva mollato – cose da bambini, s’intende. Marco però non si dava per vinto: le lasciava biglietti sul banco, poesie e frasi dei film, le regalava collanine di bigiotteria quando la incrociava alla palestra che frequentavano, le sussurrava complimenti nei corridoi della scuola. Ma lei o faceva finta di niente o gli rispondeva male, con insofferenza. In quei pomeriggi, di Martina parlavamo spesso, e presto cominciai a domandarmi perché Giulio, che in quella storia non c’entrava niente, fosse tanto inferocito con lei. Difatti, cosa strana, Marco ci stava male e basta, mentre lui la detestava. La chiamava quella *****. Ed era convinto dovesse pagarla. Chi si crede di essere, quella *****? Dopo tutte le lettere, i complimenti e i regali, quella ***** fa ancora la preziosa? Davvero? Le cose precipitarono in primavera, quando Marco la invitò al suo compleanno: lei, davanti all’intera classe, non solo rispose che no, non sarebbe venuta, ma che doveva smetterla, di starle addosso: era così brutto che non lo voleva manco come amico. Quel pomeriggio Giulio, come se il problema fosse suo, decise che quella ***** aveva esagerato. Che doveva essere punita. E decise pure come. Sul muro d’ingresso della scuola, con una bomboletta spray, di notte, avremmo scritto Martina Toretti è una *****. Incerto, presi a sciorinare dei problemi: le telecamere, i carabinieri, l’altezza del muro. Non mi opposi ma cercai di dissuaderli. Non perché fossi migliore, per codardia: temevo ci scoprissero.

Quel pomeriggio si concluse in un niente di fatto: ci avremmo pensato su, decretarono. E io decisi fosse il caso di prendere le distanze da loro – che fosse una cosa sbagliata, cattiva quella che pianificavano di fare mi era chiaro. Nelle settimane seguenti presi quindi a ignorarli, Marco e Giulio: in classe stavo con altri, rifiutavo gli inviti a casa di uno dei due. E loro, dopo un mese, capita l’antifona, iniziarono a fare lo stesso – dopo gli esami, poi, semplicemente non ci incontrammo più.

Sul muro della scuola non comparve mai nulla contro Martina.

Negli anni di rado ho pensato a Marco e a Giulio. Sempre di sfuggita, comunque, e senza mai soffermarmici. Su loro, su quei mesi assieme, su cosa significasse l’ossessione di Marco e la smania di vendetta di Giulio. Su cosa sia per un maschio il desiderio e su come il desiderio spesso assuma i contorni di una terra da conquistare. Poi ho visto Adolescence.

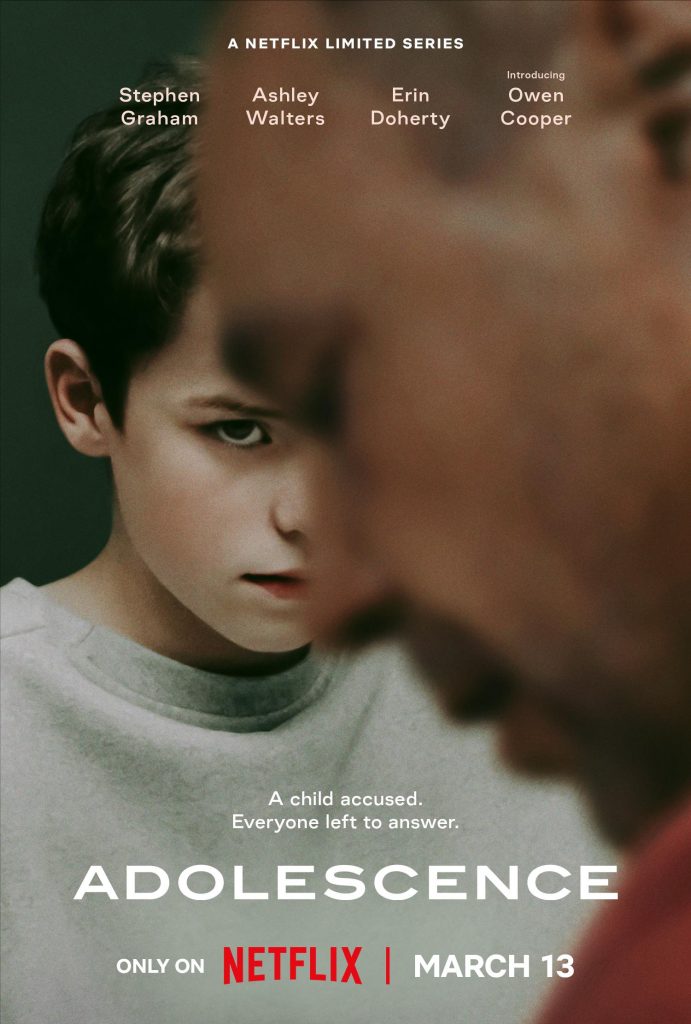

Inglese, su Netflix dal 13 marzo, è una miniserie di quattro episodi da un’ora ciascuno. Lodata da critica e pubblico, in pochi giorni è diventata la più vista in diversi Paesi, tra cui l’Italia, e ha scatenato un dibattito politico piuttosto acceso – tanto che persino il primo ministro inglese, Keir Starmer, ha detto d’averla vista con i figli adolescenti e di averla trovata una serie importante.

Tecnicamente è meravigliosa.

Scritta, recitata, girata in modo impeccabile. È coinvolgente, arriva al punto senza girarci attorno ma senza mai soffermarsi troppo sulla sofferenza dei personaggi ed evitando quindi di andare oltre, evitando quella pornografia del dolore che, in narrativa e nel cinema, ormai dilaga. Potrebbe dipendere dal fatto che sia inglese, e gli inglesi, si sa, hanno un rapporto freddo e schietto con il dolore. O dalla scrittura di Jack Thorne e Stephen Graham, che hanno ideato, sceneggiato e prodotto la serie. Una scrittura ben misurata, che non si ingarbuglia, che tra le sue maglie lascia sempre uno spazio per lo spettatore. La recitazione è formidabile, specie quella di Owen Cooper, il giovanissimo protagonista: sullo schermo è ipnotico, se c’è lui in scena non esiste nessun altro – finalmente, tra l’altro, per interpretare un tredicenne hanno ingaggiato un tredicenne, e non un ventenne ben rasato. Ma forse quel che più colpisce è una scommessa stilistica pericolosa ma vinta: l’utilizzo del piano sequenza – ogni episodio è stato girato in una sola ripresa, senza soluzione di continuità. Scelta che non pesa perché la serie è corale, per cui non ci troviamo sempre e solo di fronte al protagonista, ma cambiamo continuamente punto di vista.

È l’alba, la famiglia Miller si sta ancora tirando fuori dal sonno quando la polizia fa irruzione per arrestare Jamie, tredicenne – il piccolo di casa. Dai tranquilli sobborghi in cui abitano, vengono trascinati in un incubo, un incubo che ha inizio nella locale stazione di polizia. Jamie, non ancora un ragazzo e non più un bambino, è accusato di aver ucciso una coetanea, una compagna di scuola, con sette coltellate. Attraverso interrogatori, filmati, testimonianze, l’accaduto viene fuori in modo ineluttabile, impietoso.

Sembra un thriller o un poliziesco ma che non sia niente del genere lo capiamo già al secondo episodio, quando del femminicidio di Katie si discute, ci si interroga solo in funzione dell’assassino: non più dell’omicidio in sé o della vittima, ma delle ragioni per cui un ragazzino, un bambino, quasi, abbia fatto qualcosa di tanto orrendo – la vittima, dunque, ben presto sbiadisce, fa da sfondo, di lei resta soltanto una sagoma, è un ruolo, e questa è senza dubbio una pecca, ma, d’altronde, la serie vuole concentrarsi sulla mascolinità tossica in cui è cresciuto Jamie.

In questo senso, la costruzione dei personaggi della serie è perfetta. Se il primo episodio ci fa entrare nel microcosmo della comunità in cui Jamie e Katie sono nati e cresciuti, il secondo ci racconta qualcosa in più sulla scuola che hanno frequentato, il terzo sulla psicologia di Jamie, il quarto sulla sua famiglia. Adolescence è come una matrioska: schiuse le più grandi, ti trovi al centro del mondo, nelle sue profondità, e stai scrutando negli occhi un ragazzo che non sembra più manco un ragazzo, ma qualcosa di più oscuro, di maligno, quasi, qualcosa che potremmo pensare un mostro. «I mostri sono reali. Vivono dentro di noi, e a volte vincono» scrive Stephen King, però no, non sono d’accordo: scindere da noi stessi le parti peggiori di noi stessi, quelle capaci di mostruosità, è una semplificazione. Un’operazione che ci aiuta a convivere con quel che facciamo, che ci viene fatto, di cui siamo testimoni.

Jamie è un assassino – nessuno spoiler, lo si capisce al primo episodio. È un femminicida, ha operato il male. Ha fatto il peggio che una persona possa fare. Ma non è un mostro. Jamie è il risultato di genitori troppo indaffarati, insegnanti arresi, coetanei frustrati. E Jamie, tra le altre cose, è un Incel.

Nel terzo episodio, il migliore, passa un’ora con la psicologa che deve scriverne il profilo. Chiusi in una stanza, solo loro, la seduta assume i contorni di una sfida: Jamie, manipolatore, bugiardo, a volte disgustato, a volte attratto dalla donna, e la psicologa, che riporta il ragazzo lì dove vuole. La teoria della dottoressa: Jamie è un Incel – appunto. Si è radicalizzato online, dopo essere stato bullizzato – pure dalla stessa Katie -, dove ha alimentato la propria rabbia e la propria frustrazione.

Abbreviazione di involuntary celibacy, descrive una comunità online di uomini convinti di essere esclusi dalle relazioni romantiche e sessuali non per loro mancanze ma per colpa delle donne, troppo selettive. Uomini, quindi, che non hanno rapporti con l’altro sesso perché si credono discriminati dalle donne, che li privano di ciò che credono sia un loro diritto. Questo movimento ha trovato terreno fertile in forum e social, e diffonde idee misogine, vittimistiche e, in alcuni casi, violente – episodi come la strage di Isla Vista, 2014. Secondo tanti Incel, l’80% delle donne è attratto dal 20% degli uomini, cosa che taglia fuori dalle relazioni la gran parte di questi – costretta al celibato da donne pretenziose. Ancora secondo la visione misogina Incel, le donne scelgono i partner in base solo all’aspetto fisico, lo status sociale, i soldi.

Sempre nel terzo episodio, la psicologa chiede a Jamie perché avesse invitato Katie alla fiera della scuola proprio quando tutti l’avevano presa di mira – erano saltate fuori delle foto di lei nuda. La risposta: era debole. Debole come una preda: cerbiatta zoppa, caduta nella trappola di un altro cacciatore che non era riuscito nell’intento. Ma quando lei lo ha rifiutato comunque, lui ha dovuto punirla.

Eccola, la mascolinità tossica. Eccolo, il patriarcato.

Giulio e Marco, con le giuste accortezze, guardando Adolescence mi sono tornati in testa per questo: Martina doveva essere punita. Desiderare per tanti maschi è pretendere ciò che spetta loro di diritto, e al rifiuto scatta la smania della conquista.

Le relazioni come giochi di forza, la mascolinità come leva di potere. Questo è il paradigma, questo dobbiamo destrutturare.

In copertina e nell’articolo: frame da Adolescence, ©Netflix