<INTRODUZIONE>

Voglio sgomberare il campo da eventuali equivoci: per me Inside di Bo Burnham è un mezzo capolavoro.

È un mezzo capolavoro per un sacco di motivi che vanno dall’assurda mastery tecnica di una serie di stili e linguaggi visuali cinematografici o quasi-cinematografici (su questo vi consiglio il video di Thomas Flight sul suo canale Youtube) alla vita che è riuscito a restituire al format dello «stand up comedy special» (un progetto di cui hanno parlato sul NYTimes e che è iniziato prima di questo special) lavorando completamente da solo, fino alla sofisticata capacità di lettura e interpretazione delle nuance dell’attualità (il ruolo di Amazon, il razzismo sistemico e le disuguaglianze, come internet ci ha cambiati: di quest’ultimo argomento ha parlato Charlie Warzel in una newsletter che ho scoperto grazie a zio, di Vincenzo Marino).

Insomma, questo mio pezzo non sottrae niente a nessuno di questi giudizi. Arrivando tardi (perché non ho la costanza, né in verità spesso materialmente il tempo) provo perciò a fare una delle poche cose che mi sembra abbia senso fare e cioè aggiungere una piccolissima nota a margine della discussione che c’è già stata. In diversi posti (qui cito solo il Post) lo show Netflix è stato introdotto da un angolo specifico (e per molti versi ragionevole). È uno show che racconta l’isolamento durante il lockdown e la pandemia.

La mia – chiamiamola così – tesi è che in realtà il lockdown e la pandemia siano solo un pretesto per strutturare il formato del racconto e che in realtà (come hanno già detto molti altri prima di me) i temi dello show siano differenti. E che anzi – questa forse la parte più originale della riflessione – siano sempre gli stessi. Quelli che hanno caratterizzato la vita artistica di Bo Burnham dai primi video Youtube quattordici anni fa.

<REALITY AS PERFORMANCE>

I’m not honest for a second up here. […]

It’s all me, baby. All me.

Bo Burnham, make happy (2016)

what e make happy, i due 1-hour special di Bo Burnham prima di Inside hanno un setting tutto sommato tradizionale. Il comico – Bo – è su un palco e alcuni elementi della scena sono evidentemente presi da quell’immaginario: il microfono, l’asta, l’acqua senza etichetta, lo sgabello. Gli speciali stessi, il loro contenuto, hanno un’articolazione standard: l’intro accompagna il comico dentro il teatro (o lo localizza lì, insomma) > pezzi pezzi pezzi pezzi > conclusione.

È l’uso che fa di questi elementi (strutturali e scenografici) a non essere scontato: ciascuno viene tematizzato esplicitamente con una stance meta che è – credo – clamorosamente Millennial. La bottiglietta d’acqua non viene solo bevuta, i segmenti si interrompono bruscamente o non finiscono o sono soltanto brevissimi calembour. In questo contesto comico, riconoscibile, ma disfatto, Bo Burnham serve un contenuto raffinato, coreografato in maniere complesse, un one-man-musical in cui trigger in scena interagiscono con cues che sono fuori e viceversa, suoni dalla regia che innescano sue reazioni.

In un panorama di comici che giocano sull’autenticità e relatability di quello che raccontano rimarcando – come non manca di ricordare Burnham stesso – che «so, the other day this happened» chiedendo al pubblico di fare finta che quella a cui stanno assistendo non sia una performance, che non sia un testo, Bo Burnham dice esplicitamente il contrario.

Questo è uno spettacolo, io sto recitando, non c’è niente di spontaneo e io non sono onesto.

Superficialmente Inside sembrerebbe un superamento di questo invito allo scetticismo o al sospetto sulla genuinità e onestà del comico.

Eppure, malgrado anni di commitment nel creare distanza e dichiararsi disonesto, Bo Burnham ha un pubblico e le persone si riconoscono in quello che dice e fa. Uno dei motivi lo spiega lo stesso Bo Burnham: in un mondo in cui chiunque ha un proprio palcoscenico e può decidere (e quasi sempre lo fa, quasi sempre gratis) di mettere in scena la realtà e aprire il sipario sbloccando il telefono, assistere allo struggle di un professionista per fare content della propria vita è il massimo della relatability. Il lockdown se possibile ha accelerato questa forma di riconoscimento e vi porto solo un esempio, credo potente.

Bo Burnham indossa dei segni dell’isolamento e dalla pandemia che non sembrano make up da clown (la barba e i capelli che crescono, su tutti), il palcoscenico non somiglia in alcun modo a quello di uno speciale comico e anzi sembra (e probabilmente è) una stanza di casa sua. Invece, a uno sguardo più attento, niente di quello che vediamo è spontaneo: le luci sono settate attentamente e gestite con macchine del fumo, gli elementi in scena sono disposti in maniera volutamente disordinata, lo stesso editing del progetto è stratificato e anche nei momenti di maggiore intimità (i due momenti in cui c’è solo lui con la camera allo specchio) il protagonista è la macchina da presa. L’intero spettacolo – anche nei momenti di condivisione più cruda – è, credo, il modo dell’autore di dire «questo è content».

Essere costretti in casa poteva trasformarsi in un motivo per ripararsi, raccogliersi, ritirarsi ed è invece diventato un imperativo ancora più strillato a mettere in scena tutto: all’apice della pandemia nel 2020, ad aprile, Nike è uscita con una campagna che spiega credo perfettamente questa cosa. La tag line era «Play inside. Play for the world.» Qui chiaramente il verbo play è usato nell’accezione sportiva, ma vedendo il video (ora privato sul canale Nike, ma uploadato qui) è chiaro che è un invito a considerare me che sudo in studio al pari di Lebron James, e a intendere «play» nel senso di mettere in scena la mia vita per un pubblico di 7.8 miliardi di persone (o per quelle che, di queste, hanno accesso a internet).

Bo Burnham è partito cantando per il pubblico (del tutto ipotetico allora) di Youtube dalla sua stanza quattordici anni fa. Ora, con Inside, c’è soltanto tornato.

E il suo invito – in parte paradossale – ma non nuovo per lui, sembra una risposta alla campagna di Nike. Don’t play inside. Don’t play for the world.

<LAUGHING IN A TRAGIC WORLD>

This is Bo Burnham. […] He is 22.He

has isolated himself over the last 5 years

in pursuit of comedy and – in doing so –

has lost touch with reality.

Bo Burnham, what (2013)

You should not laugh.

The world is not funny.

Bo Burnham, make happy (2016)

Il secondo, vero, tema di Inside è questo: che senso ha uno speciale comico nel mezzo di una pandemia globale? Anche questo è un argomento che non è però nuovo per Bo Burnham. La pandemia, ancora, è solo un pretesto per renderlo attuale.

Nell’introduzione a make happy una voce robotica femminile elenca una serie di fatti tragici sul mondo. E quasi accusando il pubblico insieme all’autore dello spettacolo si domanda come può venire in mente a una persona di voler ridere in questo momento.

Comedy, uno dei brani di Inside, dice essenzialmente la stessa cosa. «Should I be joking at a time like this?» La risposta è ovviamente sia sì, che no. No, perché non c’è niente da ridere. Sì, perché cos’altro potrei fare (in uno dei seicento piccoli passaggi digressivi sarcasticamente Burnham – che ha donato per BLM all’epoca rendendolo noto – dice «Should I give away my money? NO!») e poi sì, perché è ridicolo proprio il tentativo di concettualizzare la comicità come una forma di beneficenza, come uno strumento di impegno e di lotta e come – forse – è patetico provare a concettualizzare qualunque attività come un momento di impegno e di lotta per un mondo migliore.

In make happy questo struggle era ugualmente centrale: nel brano conclusivo, ispirato a un rant di Kanye West in autotune, prima Bo Burnham ridicolizza il tema del rant a cui si ispira («his 90$ T-shirts weren’t selling very well, that was most of it») per poi porre la domanda scomodissima di cosa ne è, nella convenience economy dentro un mondo che galleggia sull’ingiustizia e lo sfruttamento, del mio problema di non riuscire a infilare la mano nel tubo delle Pringles?

<I HATE YOU. PLEASE LOVE ME>

È possibile qualcuno non lo ricordi o non l’abbia mai saputo, perciò lo scrivo: Bo Burnham è stato Youtuber praticamente prima che esistessero gli Youtuber, TikToker prima che esistesse TikTok (si chiamava Vine, ma era essenzialmente lo stesso mix di cringe e comedy) e ha poi progressivamente disattivato, dismesso o utilizzato solo tatticamente i propri canali social.

Eighth grade (che credo non sia uscito in Italia) è un film in parte autobiografico che Burnham ha scritto e diretto e che – anche se sempre con un focus sulle persone e senza tesi morali particolarmente tranchant – racconta in maniera accurata cosa significa attraversare pubertà e adolescenza in un mondo in cui i social sono un fatto ineludibile.

Bo Burnham è un «comico di internet», forzando (ma vedendo la sua capigliatura dei primi anni Dieci neanche troppo) è il Justin Bieber della comicità. Senza Youtube e Vine non avrebbe avuto accesso a un pubblico e probabilmente non sarebbe diventato chi è. Eppure ha sempre avuto un rapporto conflittuale coi – se non apertamente critico dei – social. Una forma di conflitto che si sostanzia nell’invito narcisistico a guardarlo e prestargli attenzione, ma anche a non rompergli i coglioni, a lasciarlo stare (fino a sostenere, in un’intervista, a pregare il suo pubblico in un senso di *non* sostenerlo se smetterà di essere rilevante o di far ridere).

In questa tavola rotonda tra comici pazzesca (c’è gente tipo Judd Apatow, Marc Maron, la leggenda Garry Shandling) e nella quale Bo Burnham siede insieme ai grandi nel tentativo (riuscito) di guadagnarsi il loro rispetto, c’è un passaggio da questo punto di vista illuminante.

The biggest reason people gave me shit for, since I came out of the Internet is, they said I didn’t get enough criticism. […] I want them to read 10.000 internet comments and see if they don’t feel fully criticized.

Internet è un’allucinazione grandiosa per chiunque abbia una briciola di egomania: dà a chiunque la sensazione che sia realistico essere visti, che non sia ridicolo mettere in scena uno spettacolo (come fa la protagonista di Eighth grade che vlogga senza un pubblico) anche senza spettatori, perché non è escluso che a un certo punto questi spettatori arrivino. Eppure, internet è anche il posto aberrante in cui quando quegli spettatori arrivano sono sempre soltanto in parte (sovente minima) quelli che avresti voluto (e cioè chiunque volesse confermare la tua idea di te stesso come qualcuno che merita uno spotlight).

Bo Burnham è passato attraverso tutte le fasi di questo processo lasciando più volte intendere o anche dicendo direttamente che odia il suo pubblico o la sua idea del suo pubblico.

Nel dirgli Goodbye, in Inside, dice: «Hey, here’s a fun idea. How about I sit on the couch and I watch you next time?»

Che suona come una sfida e un gesto di resa allo stesso tempo.

<OUTRO>

Ovviamente Inside parla del lockdown, ma sapete come funzionano i titoli. Parla del lockdown e dell’anno e mezzo di pandemia che ricorderemo credo per sempre perché ci è sembrato tutto molto speciale.

In fondo però – questo penso di aver voluto dire qui – Inside mi ha aiutato a elaborare il fatto che non è stato davvero un periodo speciale, ma ci ha dato solo più tempo per apprezzare, su una scala diversa, il poco senso che ha quello che facciamo e l’impegno che ci mettiamo a provare a farlo comunque ogni volta.

Photo credits

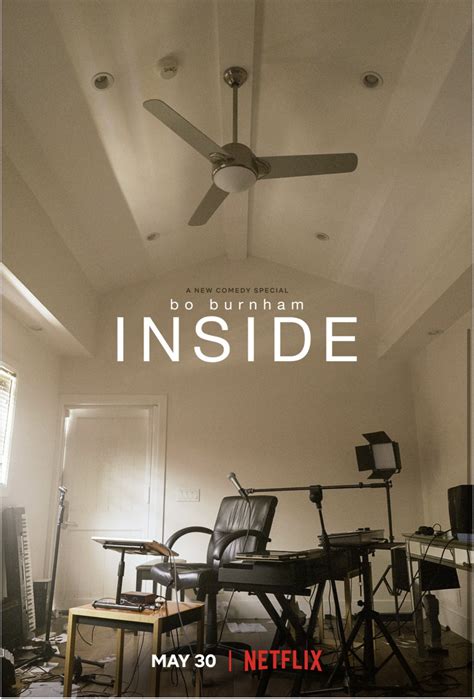

Copertina: frame tratto da Inside

Ritratto di Bo Burnham: Heather Martino / Montclair Film, licenza Creative Commons.