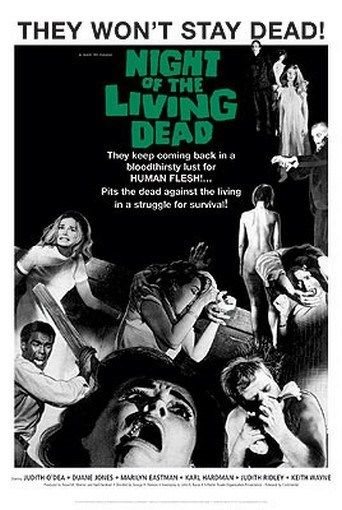

Tutto era già nella testa di George A. Romero, fin dall’inizio. Anzi, quasi fin dall’inizio. L’inizio fu quel piccolissimo film in bianco e nero, concepito e realizzato in maniera assolutamente autarchica, cinema di trincea, di battaglia, di arrembaggio. La notte dei morti viventi, nelle cui interiora gli storici trovano mille e più scaturigini, da abaco a zuzzurellone, dalle vaccate di Ed Wood ai più riposti e ricercati riferimenti letterari. Diagnosi storico-filologiche che lasciano il tempo che trovano perché Romero, da qualunque punto dell’universo, cinematografico o letterario, fosse partito, per caso o per scelta, sarebbe approdato, sarebbe dovuto approdare, a questo film. Sì, è una visione teleologica, ma tant’è: Romero quello doveva fare e quello fece. La notte dei morti viventi è stato una rivoluzione copernicana: il mondo, dopo, non sarebbe stato più lo stesso. Romero creò lo zombi, il morto che cammina e aggredisce gli uomini, per mangiarli. Lo zombie haitiano, quello della tradizione, del voodoo, non c’entrava nulla e difatti anche il nome, “zombi” o “zombie” che sia, non viene pronunciato nemmeno una volta; lo sarà nei film successivi, ma più per strategia pubblicitaria che per altro. Questi sono living deads, “morti viventi”, oppure things, “cose”, senza specificare oltre.

Ma torniamo al “quasi” di cui sopra. La notte era un racconto apocalittico circoscritto che diventava esemplare facendo di necessità virtù. Una fattoria isolata, un piccolo gruppo di persone, eterogenee, assediato dai morti che, per qualche ragione ignota – ci ritorniamo presto – si svegliano e attaccano, uccidono, mordono, lacerano e mangiano la carne dei vivi. Succedeva altrove, dicevano i media, che allora erano TV e radio. Altrove negli States e altrove – era intuibile – nel mondo. L’apocalisse, appunto. La fine. Dentro, però, l’incipit di un nuovo qualcosa. E a Romero interessava piuttosto questo qualcosa che la fenomenologia della distruzione. C’era anche questa, certo, balzava fuori violenta e scioccante dal film, dai corpi scompaginati e squartati, dalle budella combattute tra i cadaveri ambulanti per aggiudicarsene la prima addentata. Niente del genere si era mai visto sullo schermo e quindi, in quel film, il pubblico percepiva la fine, cruentissima, del noto, più che l’inizio dell’ignoto.

Io sono convinto che Romero, allora, anno del Signore 1968, non avesse chiaro fino in fondo il valore di reagente degli zombi – chiamiamoli così, per comodità. Vero è anche che il tema del film serviva a definire di rimbalzo uno specimen di umanità che nel mondo circoscritto della fattoria sotto assedio rimandava al grande, al macrocosmo. Quelli là dentro eravamo noi. Ed era caustico, a dir poco, il ritratto che ne usciva, dei vivi. Dell’umanità. Da allora, Romero è andato definendo e perfezionando l’antropologia e l’etologia del mondo successivo alla catastrofe, all’evento. E quando si scrive “mondo”, si intendono i vivi e i morti: che cosa sono gli uni e che cosa sono gli altri. Qual è il ruolo degli uni e degli altri, in questo nuovo paradigma creatosi. Lo ha fatto in una serie di film che gli hanno sempre permesso di arrivare solo fino a un certo punto a rappresentare il nuovo e rivoluzionario proscenio. Perché avrebbero dovuto essere, per forza, film universali, costretti a scendere a patti con la contingenza economica. Basti pensare a come era stato pensato Day of the Dead e a come il regista dovette ridursi a girarlo, tagliando, smorzando, sminuendo, semplificando: non l’esercito dei morti “intelligenti” costituitisi in una sorta di società a sé, ma un solo zombi, Bub, sulla via dell’apprendimento del vivere “civile”.

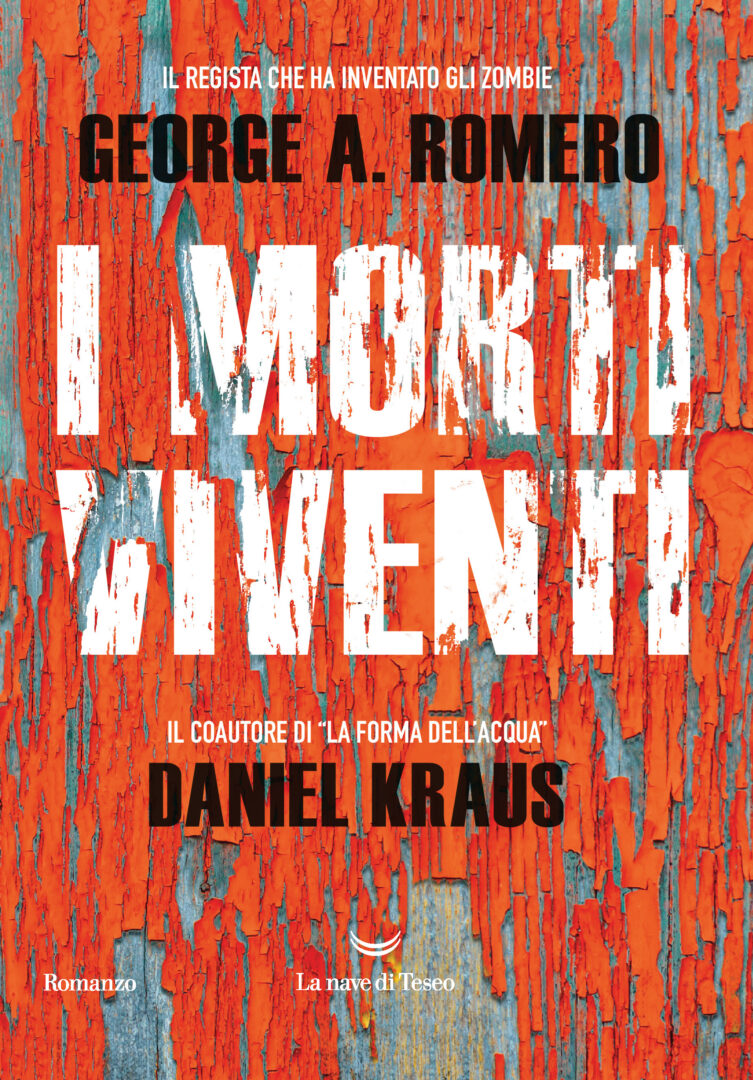

Tutto questo per arrivare a dire che la pagina scritta, al contrario, dava a Romero l’opportunità di lumeggiare la sua visione sinottica del mondo post-zombi, con tutto ciò che esso conteneva e comportava. Dai vari draft delle sue sceneggiature che via via si erano andati, giocoforza, asciugando delle ambizioni d’origine, Romero aveva, quindi, iniziato a pensare di ricavare materiale per un romanzo, in un processo mai organico ma frammentato attraverso gli anni, che oggi vede la luce nel volume I morti viventi (La nave di Teseo).

Quando nel 2017 Romero è scomparso, solo una parte di quest’opera finale, di tale summa in extremis del suo credo e della sua filosofia, era stata compiuta. Un terzo, si vocifera, che dovrebbe, sempre secondo le notizie che si raccolgono, corrispondere all’ultima tranche della narrazione, che è poi quella che spinge le conseguenze dello stato delle cose creatosi con il risorgere dei morti, a un momento del futuro post-catastrofe (dodici anni) che il regista nei suoi film realizzati non si era mai avventurato ad esplorare. Benché fosse stato sempre lì lì sul punto di farlo, prima nella summenzionata stesura originale di Il giorno degli zombi e poi in La terra dei morti viventi (del quale, al momento della sua scomparsa, lavorava a un magniloquente sequel che adesso resta nelle mani degli dei). Perché Romero, detto tutto quel che c’era da dire sulla rottura dello status quo ante, con i primi due film, La notte dei morti viventi e con Zombi, del 1978, si proiettava con la mente a questo futuro a lungo termine interrogandosi e dandosi delle risposte su quale equilibrio sarebbe stato raggiunto tra i vivi e i morti. Cioè, cosa sarebbero diventati, antropologicamente, socialmente, culturalmente, gli uni e cosa gli altri.

I morti viventi di cui Daniel Kraus ha pazientemente raccolto, per così dire, le spoglie, le sparse membra romeriane, cucendo loro intorno il resto del corpo narrativo, è realmente il compendio totale di tutto quello che il regista è riuscito e non è riuscito a portare sullo schermo. È una ripartenza dal grado zero, dal primo cadavere che si rianima, un mister Nessuno, un John Doe che dà il via a tutto. Ed è un approdo al momento in cui anche i morti viventi si consumano, sfaldandosi e morendo, ora e per sempre, dopo avere esaurito il proprio compito. Ed è qui che escono, finalmente, le spiegazioni, le conclusioni; qui George A. Romero tira la linea realmente conclusiva: che cosa sono gli zombi e qual è stata la loro ragione di (tornare a) essere. Il regista di Pittsburgh non ha mai fatto finta di essere dalla parte dei vivi, la sua empatia totale è sempre stata per i mostri, “mostri” nel solo senso antico del termine, come coloro che mostravano qualcosa, toglievano il velo alle immani contraddizioni della civiltà che il loro avvento è servito a far crollare. Perché i morti viventi non sono la malattia, i loro corpi putrefatti e macilenti non rappresentano la pestilenza, la pandemia, il contagio, ma costituiscono piuttosto la cura del virus che sul pianeta Terra incarna l’Uomo.

Gli zombi come farmaco antivirale, dunque, come contravveleno, che la Natura ha emesso spontaneamente a propria difesa, per sterminare un nemico, che saremmo noi. Romero ha radicalizzato certe posizioni che trapelavano dai suoi film, dove spesso ricorreva la frase tormentone, detta da qualche protagonista “buono”, cioè consapevole (quasi sempre donne, perché in Romero sono fondamentalmente le donne a portare la consapevolezza), a proposito degli zombi: «Loro sono noi e noi siamo loro». Quando ancora la purezza naturale e istintuale, la semplicità, in qualche modo infantile, delle “cose” risorte, induceva nei loro confronti la pietà, più che il ribrezzo. In altri successivi film, i morti viventi recuperavano un barlume di intelligenza, evolvevano, sviluppando un certo senso del bene e del male, fino ad arrivare al Big Daddy della Terra dei morti viventi, che diventava a tutti gli effetti uno degli “eroi” di quel racconto. Lo step ulteriore è il concetto espresso nel romanzo, per cui gli zombi sono il farmaco e l’uomo, indistintamente, è la patologia. Il legato ultimo di George A. Romero, la sua ultima grande agnizione, è questa.