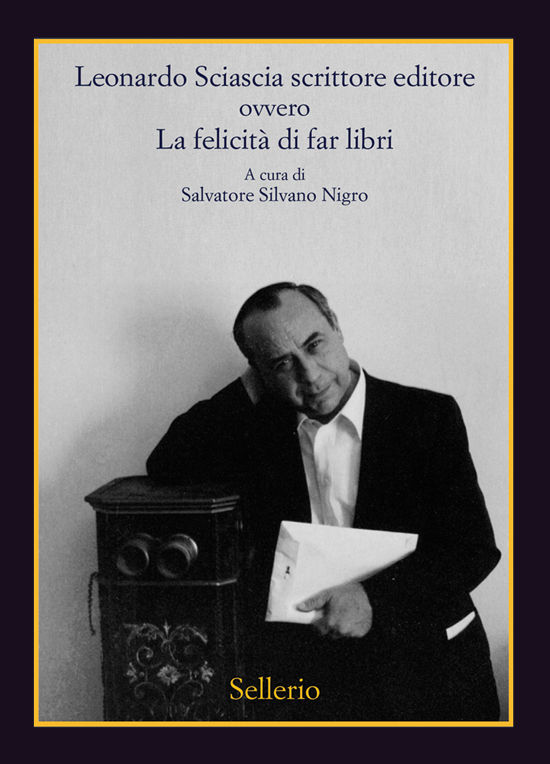

Se c’è un autore che ha le caratteristiche per interpretare il senso di solitudine in cui si racchiude il destino di una Sicilia interna, non toccata dal mare, lontana dalle rotte turistiche e ostile tanto all’autocompiacimento (perfino dei propri difetti) quanto all’ostentazione di una certa, sguaiata mediterraneità, questo autore è Leonardo Sciascia. Credo dipenda dalle foto che circolano e che lo ritraggono quasi sempre con lo sguardo concentrato, l’espressione del disincanto disegnata in volto e la mente solcata da rughe, come a raffigurare le sorti di chi vive in un’aria di periferia, non così squallida e ovattata da non offrire un pertugio da cui osservare il mondo. In questa posa, per esempio, sta nel ritratto in bianco e nero sulla copertina di un piccolo volume edito da Sellerio, Leonardo Sciascia scrittore editore ovvero La felicità di far libri (2019), pubblicato per celebrare contemporaneamente i trent’anni della morte e i cinquant’anni di fondazione della casa editrice. Sciascia regge con la mano mancina una busta bianca come la sua camicia (un pezzettino di carta bianca si affaccia anche dalla tasca della giacca) e con l’altra mano si accarezza la nuca, appoggiandosi a un mobiletto che reca una decorazione floreale sul lato frontale. È immobile, caustico, svagato. Se non si sapesse chi è, potremmo confondere la sua persona con quella di un nostro parente scapolo, impiegato in qualche ufficio regionale, che viene poche volte a trovarci e lo fa controvoglia, perché ogni volta gli tocca di assistere a qualche litigio familiare – un nipote che inveisce contro il padre, due sorelle che si azzuffano per un vestito nuovo, due figli che tramano per strapparsi l’eredità – ed è in uno stato a metà tra il contrariato e il divertito per quel che sta accadendo sotto i suoi occhi.

Ma è solo un’impressione momentanea. Non si tratta della foto di un parente scapolo, piuttosto quella di uno scrittore illuminista, uno dei più rappresentativi del nostro Novecento, e la scena che ha di fronte non ha nulla a che vedere con i litigi familiari perché, al contrario, riguarda la Sicilia tutta. Sciascia sta scrutando la sua terra, da cui non si poteva far altro che partire, obbedendo a quel moto centrifugo che aveva catturato quasi tutti i suoi conterranei, scrittori come lui e, come lui, perennemente afflitti dal sentimento di delusione e di incompletezza.

C’è un termine che racchiude tutto questo ed è stato proprio lui a coniarlo, in un testo del 1969: sicilitudine. Forse è dipesa da questa parola la sensazione di una terra irredimibile al senso della Storia e alla religione del progresso, certo non perché la Sicilia sia staccata dalle rotte della modernità o abbia subito un destino di subalternità. Piuttosto essa è una regione circondata da un mare che pare aver contribuito al naufragio di qualsiasi ordine razionale, in nome di una dimensione che va al di là del tempo. Se n’era accorto egli stesso scrivendo la conclusione alla prefazione che accompagnava la ristampa delle Parrocchie di Regalpetra (1956) nella collana Universale Laterza, nel 1967: «Tutti i miei libri in effetti ne fanno uno. Un libro sulla Sicilia che tocca i punti dolenti del passato e del presente e che viene ad articolarsi come la storia di una continua sconfitta della ragione e di coloro che nella sconfitta furono personalmente travolti e annientati».

La foto sulla copertina del libro Sellerio è quella di uno scrittore che conosce le armi dell’illuminismo, le cerca là dove nessuno sarebbe propenso a rintracciarle (nei documenti, negli archivi, nelle biblioteche, in nome della lezione vichiana per cui il “vero” coincide con il “fatto”), però non si vuole illudere, cavalcando le velleità umane, nella vittoria finale. Sicché la sua è una letteratura che conosce le ombre del disincanto, non facile all’ottimismo utopico ma nemmeno pronta a farsi schiacciare nella morsa del fallimento, che ha nelle opere maggiori di Verga il suo atto fondativo. Come lettore, come ammiratore di Sciascia, penso che in questo suo continuo interrogarsi intorno alla sua terra e intorno alla specie che la popola si nasconda qualcosa di ben più radicale e profondo della semplice e occasionale interrogazione popolare. Egli, in altre parole, non intende mettersi sulla stessa strada che era stata percorsa, alla fine dell’Ottocento, da coloro i quali cercavano i caratteri del folklore e della quotidianità, ma spingersi dentro il sottosuolo labirintico di un’antropologia che era figlia di una condizione storica, ma che a quella condizione storica non era riuscita a opporre niente altro che la solitudine dell’essere isola, la sua storica fragilità dinanzi alle invasioni e il suo silenzio.

La sicilitudine, appunto. Ma c’è un personaggio che appartiene ai suoi esordi di scrittore, a cui Sciascia destina un ruolo di prim’ordine nella capacità interpretativa, ed è Ippolito Nievo, nelle vesti di giovane capitano al seguito di Garibaldi nella gloriosa spedizione dei Mille. Il testo a cui mi riferisco si intitola Il Quarantotto, uno dei tre racconti che compongono Gli zii di Sicilia (1958) e che Vittorini accolse con entusiasmo nella collana einaudiana dei “Gettoni”. Il personaggio di Nievo si mostra sbalordito dalle maniere affettate con cui viene accolto l’esercito garibaldino in casa di un nobile latifondista (sulla cui condotta trasformista Sciascia costruisce il racconto), ma il sospetto di falsità lo induce a pronunciare alcune dichiarazioni tanto veritiere quanto essenziali sul carattere dei siciliani e sulla sicilianità. «Mi sono fatto ormai opinione sicura sui siciliani: e costui mi pare abbia molto da nascondere, da farsi perdonare» dichiara il personaggio di Nievo rivolgendosi a Garibaldi. E qualche riga più avanti aggiunge: «questo è un popolo che conosce solo gli estremi». Ancora un poco più oltre Nievo completa il ritratto: «io credo nei siciliani che parlano poco, nei siciliani che non si agitano, nei siciliani che si rodono dentro e soffrono. Questo popolo ha bisogno di essere conosciuto e amato in ciò che tace, nelle parole che nutre nel cuore e non dice».

Non conta tanto dove vada il racconto, piuttosto l’espediente di mettere in bocca a un forestiero le considerazioni sull’indole del suo popolo di appartenenza, ipotecando così l’idea che sia più facile comprendere i siciliani guardandoli da fuori anziché da dentro. Nievo rappresenta il nuovo corso della Storia che arriva insieme con Garibaldi e Sciascia fa di lui il suo portavoce, ne utilizza la nomea di scrittore e di soldato risorgimentale per svelare i pregi e i difetti della sua gente. Sembrerebbe un privilegio di cui andar fieri. Peccato che il sogno mazziniano sia finito in un nulla di fatto e che Nievo sia morto in mare pochi giorni dopo la proclamazione del Regno d’Italia, naufrago su un piroscafo che trasportava da Palermo a Napoli i documenti con cui la spedizione garibaldina avrebbe potuto difendersi da accuse infamanti e da sospetti. Ma questa è un’altra storia che la letteratura ci avrebbe raccontato per mano di un autore, Stanislao Nievo, che con Sciascia avrebbe poco o nulla in comune.

Illustrazione di copertina: Daniel Valsesia