Nel cinema americano il buio non è mai realmente buio. Il buio percepito dai personaggi, quel loro procedere a tentoni tra gli oggetti alla ricerca disperata di un appiglio, è in realtà penombra agli occhi dello spettatore, nebbia blu nella quale i riferimenti, per quanto offuscati, rimangono chiari e leggibili agli occhi di quest’ultimo. Lo spettatore ha un privilegio che ai protagonisti della pellicola non è concesso. Eppure, non sempre è così.

Un mio professore universitario, il critico Roy Menarini, diceva ad esempio che questo non accade nel cinema di David Lynch. Nei film di David Lynch il buio è realmente buio, lo spettatore vi si perde al pari dei personaggi e questo lo rende vittima dell’inquietante, tratto saliente della cinematografia del maestro di Missoula, Montana. L’esempio più calzante lo troviamo nei corridoi dei primi, indimenticabili quaranta minuti di Strade perdute: marito e moglie si perdono negli anfratti bui della propria abitazione, noi osservatori succubi quanto loro dello smarrimento e dell’inquietante. Ora, cosa ha a che vedere David Lynch con l’ultimo album di Lana Del Rey? Tutto. Ci arriveremo presto.

In un mio recente articolo ponevo al lettore una domanda relativa all’eccessiva lunghezza di molti album di recente uscita. Il dubbio – riassunto brevemente – era: allungare un album, gonfiarlo di canzoni, può essere l’escamotage di un artista meno sicuro di un tempo per evitare che l’ascoltatore si soffermi troppo sulla qualità dei singoli pezzi, confondendosi nella dilatazione, senza fare troppo caso a quelli che appaiono a tutti gli effetti come brani riempitivi, brani che mai avrebbero trovato spazio nei capolavori dei bei vecchi tempi?

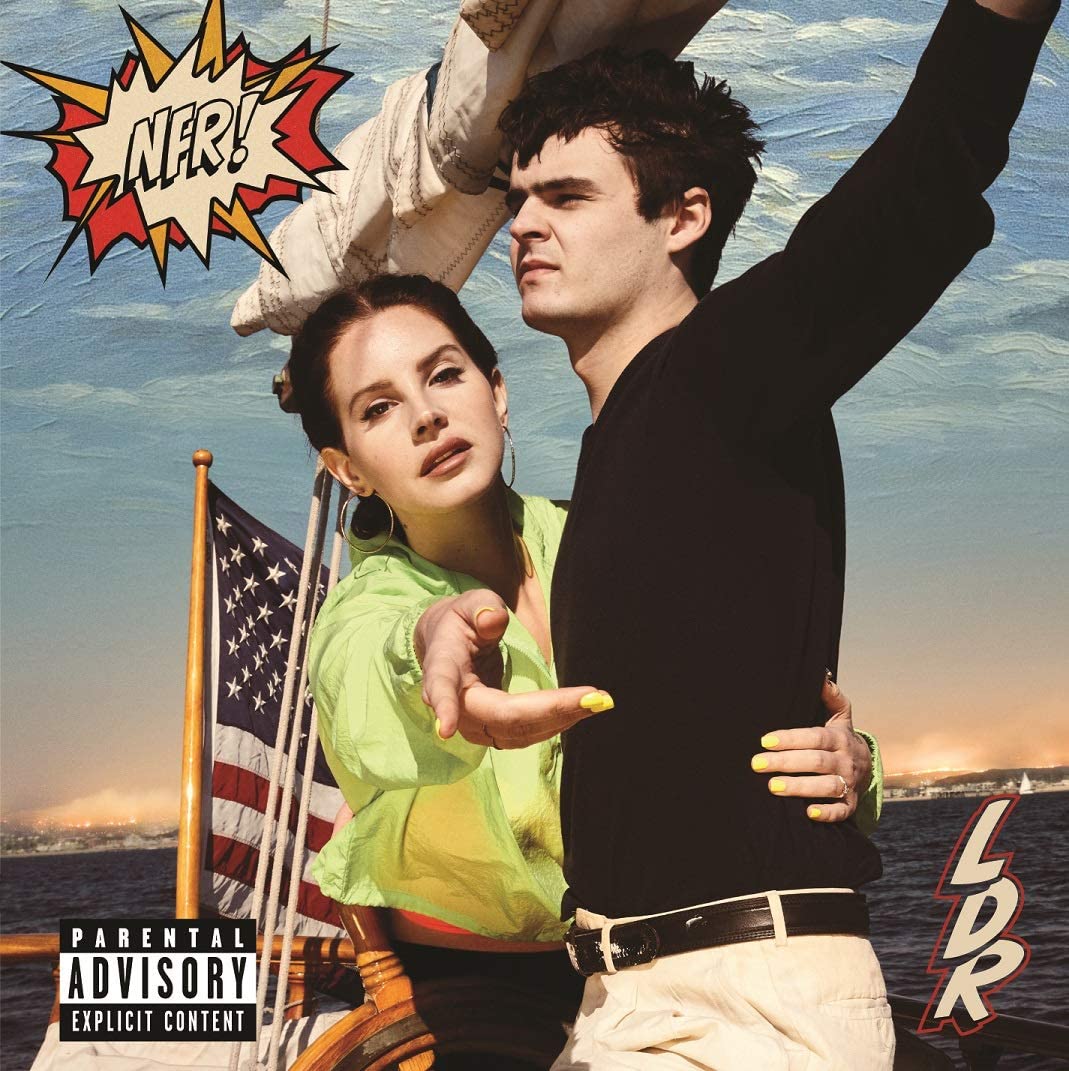

Il bello della vita è che non solo è una continua sorpresa, ma anche una continua verifica: l’ultimo album di Lana Del Rey, che ha occupato con prepotenza il mio Spotify nelle ultime due settimane, è un esempio chiarissimo di come sia possibile conciliare quantità e qualità nell’epoca dello streaming. Norman Fucking Rockwell, uscito nella tarda estate del 2019, è un album grandioso, questa la premessa obbligatoria. Se ne scrivo soltanto ora è perché non sempre cogliamo la musica nell’esatto momento in cui accade; io in quel periodo ero probabilmente inchiodato sull’ultimo album di Bon Iver uscito pochi giorni prima, bello di certo, ma certo non bello quanto questo. Dire che NFR sia un album grandioso acquista in questo 9 giugno un retrogusto amaro: proprio oggi sarebbe andata in scena all’Arena di Verona l’unica data italiana di Lana Del Rey nel 2020.

La mia riscoperta di NFR è accaduta un mese fa grazie a un articolo che lo lodava come migliore album del 2019. Da lì mi sono rivolto ad altre fonti che ritengo solitamente attendibili per scoprire – fatto rarissimo – che erano tutte concordi: Lana Del Rey aveva pubblicato non solo il proprio album più bello, ma uno dei migliori – se non il migliore – del 2019. Ho cominciato ad ascoltarlo e ho capito rapidamente che gli entusiasmi erano fondati: NFR è un album composto da 14 canzoni, nessuna delle quali meno che bella. All’interno del viaggio se ne stagliano poi alcune – Mariners Apartment Complex, Venice Bitch, Love song, California, Happiness is a butterfly, ma ce ne sarebbero altre – che possiedono tutte le carte in regola per diventare instant classic, pezzi la cui grandezza è riconoscibile da subito. Pezzi che rimarranno.

La sensazione provata al decimo ascolto, quando ti aspetteresti che il castello di meraviglia ed entusiasmo potesse non dico crollare, ma almeno un minimo incrinarsi, è quella del miracolo. L’album è coeso come pochi altri dell’ultimo decennio, e trovo non casuale sia piovuto al tramonto dei non memorabili anni ’10. Procede sicuro come il canto che sovrasta gli arrangiamenti minimali di Jack Antonoff, chirurgici nel loro ritrarsi di fronte alla cura vocale e ai testi ambigui, enigmatici, cinematografici di Del Rey. È qui che David Lynch entra in gioco prepotente. Perché NFR scorre nelle orecchie come Velluto Blu scorre davanti agli occhi, raccontando gli angoli bui, realmente bui, del sogno americano.

L’immaginario anni ’50 di Lynch, tavole calde e vialetti impeccabili dietro i quali si celano morte, perversione e incubi, ritornano nelle parole di Lana Del Rey, la quale ci narra fuori tempo massimo – e allo stesso tempo, in pieno tempo massimo – i medesimi amori impossibili e nocivi, le fughe mai realizzate, un sesso che non riesce a colorarsi di affetto, la facciata immacolata dietro la quale covano il male e l’incapacità di aprirsi pienamente all’altro. Un mondo dove le parentesi di ribellione sono dettate più da crisi ed esaurimenti nervosi che da consapevolezza o spirito di adattamento. Ne risulta un’America capace di confidarsi soltanto sui sedili posteriori di una decappottabile alle quattro di mattina, il deserto e le insegne di un luna park abbandonato a incombere pericolose sugli amanti tristi. La tetra e mai rassicurante sensazione di essere tutti anime imprigionate in un mondo che ci obbliga a indossare una maschera dietro la quale siamo pieni di tagli e cicatrici, eppure incapaci di accettarlo e mostrarci per quello che realmente siamo.

Il titolo dell’album fa riferimento al pittore realista Norman Rockwell, capostipite dell’arte americana che amava raccontare l’America come agli americani piace immaginarla, la facciata pastello, i cadaveri ben riposti nel seminterrato. Un titolo geniale che avvicina ancora di più la cantautrice alla poetica di David Lynch, alla sua ricerca del putrido nascosto dietro le copertine patinate, dietro i muri di ogni abitazione, dentro ognuno di noi.

Pitchfork, la più nota webzine americana, parlando di NFR ha definito Lana Del Rey «american best songwriter», espressione che in italiano va tradotta purtroppo con «miglior cantautore americano», là dove il femminile ridurrebbe la competizione alle sole cantautrici. Che Lana Del Rey sia davvero il miglior cantautore americano, non ho abbastanza conoscenze per affermarlo; di certo, però, questo NFR è un album straordinario e che resterà, un prodigio per capire l’America e l’occidente che insistono nel volersi dipingere come un picnic primaverile, fingendo che la tempesta di fango colpisca sempre gli altri e mai noi. Peggio ancora, che la tempesta di fango non esista davvero, e che siamo tutti impeccabili cittadini in completo e cravatta, famiglie funzionali che fanno colazione insieme, ruoli e generi ben distinti, bambini che baciano il padre sulla guancia mentre ripiega il giornale, mamme che asciugano le mani nei grembiuli dopo aver riposto tutto con cura. Salvo poi ritrovarsi con le cravatte allentate e il mascara sbavato alle quattro di mattina, soli o con la persona sbagliata, a raccontare una vita di fallimenti e tentativi di realizzazione mai portati a compimento. Soli o con la persona sbagliata sotto i piloni di un luna park, oppure sopra un ponte a osservare il fiume nero là sotto, implacabile, svanire nel buio.

Photo credit: frame dal video di Doin’ Time