Mi ero da poco trasferita da Boston in una nuova città, in attesa del primo “lavoro vero” (così almeno per chi, in Italia, non aveva ancora capito perché mai cinque anni prima fossi volata dall’altro lato dell’oceano: «Quando la smetti di studiare?», la domanda ricorrente). Associo quei mesi al rosso brillante degli aceri nel parco cittadino a pochi passi dal dipartimento, dove facevo lunghe passeggiate dopo le lezioni. L’ingenuità dell’inizio si sarebbe dissipata col foliage, spazzato via per far spazio al grigio dei cumuli di neve sciolta – slush – ai lati delle strade; strade lunghe e scivolose, in ogni senso.

Avevo iniziato a pensarmi femminista a vent’anni, partecipando alle attività di un collettivo; mi illudevo di avere occhi allenati, ma la verità era che, almeno fino a quel momento, non ero mai stata spinta a riflettere sulle strutture del patriarcato «a partire dalla mia esperienza». In famiglia — doppio reddito, stesso mestiere, analogo stipendio — ci avevano sempre fatto credere che contribuire alla vita della comunità e esprimersi al meglio delle proprie possibilità fossero le uniche risposte possibili alle disuguaglianze; durante il mio percorso scolastico non avevo quasi mai avuto l’impressione che i professori ci discriminassero in base al genere, o di vivere in un mondo non concepito a misura di donna. Sbagliavo, sbagliavano («Perché non ce l’hanno detto prima?», mi ha detto mia sorella al telefono giorni fa). In realtà, a uno sguardo retrospettivo, un’adolescenza come tante era già piena di indizi di quella sensazione di non sentirsi mai al sicuro. A scuola o in università, con le amiche o in solitudine, una parte di me era sempre all’erta; un modo di essere che avrei poi scoperto essere comune a molte. Il perfezionismo non era un qualcosa di congeniale, ma un’arma di difesa sviluppata in risposta a un ambiente ostile.

I primi mesi nel mondo del lavoro — le telefonate transoceaniche con le amiche lo confermavano — erano bastati a renderci conto dell’anamorfosi in cui noi millennial eravamo cresciute, complice il blando progressismo anni Novanta che si era illuso di poter fare a meno dei femminismi. Il capo dipartimento aveva a malapena idea di cosa ci occupassimo con le colleghe, né dimostrava alcun interesse; se a chiedere un riconoscimento era una ricercatrice pretendeva troppo, se a farlo erano gli omologhi maschi erano ambiziosi; ogni incontro con quell’uomo dalla dizione imperscrutabile si apriva con la stessa, inevitabile domanda: «Come sta tuo marito?». La chiosa era stata ripetuta anche durante la cena che seguiva una conferenza sui femminismi anni Settanta di una professoressa invitata dagli States. Tra i nomi pronunciati dalla studiosa preparata e affabile che mi sedeva di fronte (qual è la formula della sopravvivenza?, avrei voluto chiederle senza che ce ne fosse il tempo) c’era stato quello di Armanda Guiducci. Mi aveva incuriosito subito, era l’unico a non essermi familiare: la conoscevo in quanto autrice di bellissimi studi su Pavese, ma non l’avrei associata alle lotte femministe.

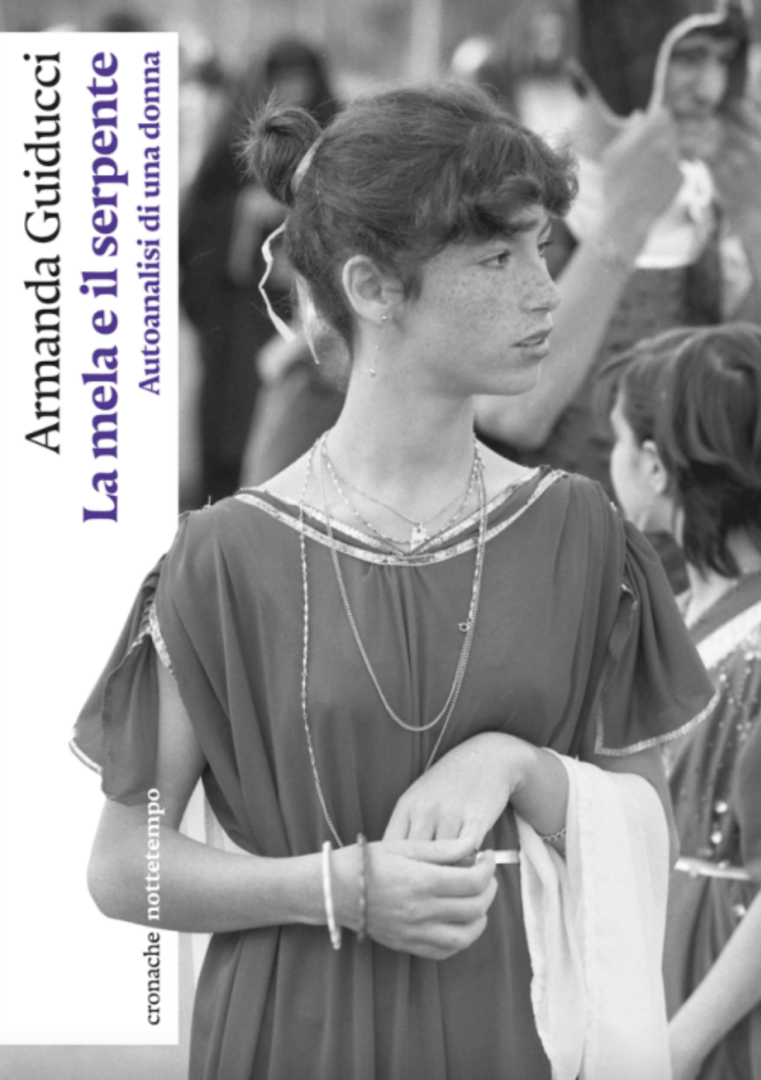

Giorni dopo, abbandonato su uno scaffale della sala comune zeppa di vecchie edizioni, lo vidi. La mela e il serpente. Autoanalisi di una donna se ne stava silenzioso nel giallo e celeste della Bur, accanto a Donne in poesia, La politica del femminismo e altri volumi Savelli (incredibile, me ne rendo conto, ma quando mai la realtà risulta verosimile?). Quella ragazza con la maglia a righe mi era risultata subito familiare: avrebbe potuto essere mia madre da giovane, qualche sua amica o la me adolescente, avvolta da una malinconia irredimibile ma non proprio inspiegabile. Oltre che per la copertina, il libro catturava l’attenzione per come si presentava: «Non sono autobiografia, ma un campione d’esistenza al femminile»: era evidente, stava parlando a me. Erano seguite lunghe ore di sorpresa, apertura, rabbia, sottolineature, incomprensioni, ricerche, nuove sottolineature. Che strano testo era, quello che avevo davanti? Trattato, mappa, talismano, dissertazione, confessione, viaggio, stretta di mano o tutte queste cose insieme. Alcuni passaggi mi avevano infastidito al punto da farmi quasi abbandonare la lettura (poi me ne sono resa conto: mi infastidivano perché ancora veri, dopo quasi cinquant’anni). Di certo non mi aveva lasciata indifferente, al punto che rileggendolo ne avevo disintegrato, letteralmente, le pagine.

Non assomigliava a nessuno dei testi femministi letti in precedenza. Era come se, davanti agli strumenti della critica letteraria, si ritraesse. Sembrava voler scardinare in simultanea lo spazio e il tempo: che voleva dire “essere donna”? Da quanto eravamo spinte a interpretare un ruolo per conformarci alle aspettative altrui? Come avremmo potuto liberarci dell’“ammasso di mitologia” che da millenni teneva prigioniere noi ma pure gli uomini, vittime di una mitologia speculare? L’io narrante lo chiedeva alle sue contemporanee — madri, sorelle, amiche, conoscenti, colleghe, le future madri del 1974 —, ma senza smettere di cercare fuori dall’orizzonte d’attesa, in altri momenti storici, spazi geografici e culturali. Per decostruire i rispettivi ruoli quella voce frugava dentro sé stessa, tessendo il filo di esperienze condivise, ma anche verso i margini, l’Altra da Sé: contadine per lungo tempo escluse dagli orizzonti femministi, lavoratrici del Sud-est asiatico, invocando ante litteram un’alleanza intersezionale. Era anche, in qualche modo, un dialogo tra voci silenziate ma vivissime: scrittrici del passato e del presente di cui veniva tracciata una mappa che veniva consegnata a noi lettrici, per accorciare la strada (nel ’79, scoprii poi, Guiducci avrebbe curato anche un’antologia di letteratura africana contemporanea con Lina Angioletti).

Guiducci era lungimirante: come molte sue colleghe era stata sbalzata fuori dai canoni, dalle antologie e dalle librerie. Biblioteche e banchetti dell’usato però mi erano venuti incontro, come pure, col passare del tempo, le tante voci che avevano letto La mela e il serpente in presa diretta, uscendone cambiate. Via via sono riuscita a raccogliere tutti i suoi testi, in gran parte fuori commercio: da La donna non è gente, inchiesta a più voci sulle contadine di tutta Italia uscita nel ‘77, ai successivi volumi, che sviluppano spunti anticipati nelle pagine che ora trovate in libreria. Nella sua traiettoria intellettuale Armanda Guiducci ha scritto saggi e reportage, racconti e biografie, ma è nei testi femministi che ha dato il meglio, sfidando di continuo le tradizionali divisioni tra i generi. Sono molto diversi tra loro, ma ognuno nasce da un misto di passione e erudizione lontanissimo da ogni volontà di brandizzazione contemporanea (cogliere i riferimenti antropologici, filosofici e letterari del suo scaffale ha richiesto tempo, una caccia al tesoro di cui ancora manca qualche indizio).

Penso che ad attrarmi del suo stile di pensiero e di scrittura — che, come in tutti i grandi, sono la stessa cosa — sia stata proprio l’inattualità del modo di porsi di fronte a un problema attualissimo. Non lineare, ipotattico, poco in posa e molto poco furbo: l’antitesi delle pop-filosofie a buon mercato dei Duemila. Il suo è un femminismo che riporta al centro il discorso di classe, il che lo rende poco inglobabile nella bolla neoliberale; anche per questo i suoi non sono testi riassumibili in slogan, nonostante si venga spinti a sottolinearli a ogni apertura di pagina. Probabile che, lo avesse scritto oggi, gli editor avrebbero tagliato parecchie pagine della Mela: “Troppo oltranzista per essere cool!”. Ed è proprio per questo che dobbiamo rileggerlo. È un libro — come tutta la sua opera — dettato da una sincera volontà di stare nel conflitto, che è senza dubbio ciò di cui più, di questi tempi, sentiamo la mancanza.