«Una bocca in meno da sfamare, l’inverno non ci farà più paura». Fame e freddo sembrano dominare su ogni cosa, nel piccolo villaggio del Giappone in cui vive la famiglia della matriarca Orin. E lì dove c’è troppo poco, o quasi niente, nessuna regola tiene più. O meglio, si attivano altre regole. In libreria nella nuova traduzione di Giorgio Amitrano, per Adelphi, Le ballate di Narayama di Fukazawa Shichirō è un romanzo familiare sulla vita e sulla morte a partire da una leggenda senza tempo, che a momenti fa anche un po’ di paura.

Andare a Narayama, nei fatti, significa uscire di scena, prendere atto di non essere più utili al mondo, alla propria famiglia. Orin, che è appena arrivata all’età di settant’anni, sembra felice di intraprendere il viaggio senza ritorno verso il monte, come prima di lei avevano fatto sua madre, e la madre di sua madre. D’altra parte, tutto sembra dirle che è arrivato il momento. Il figlio, Tatsuhei, rimasto vedovo, sta per risposarsi con una donna del villaggio vicino, pure lei vedova, anche se solo da qualche giorno. Il primo nipote, Kesakichi, aspetta un figlio da una giovane donna all’apparenza ribelle e pigra.

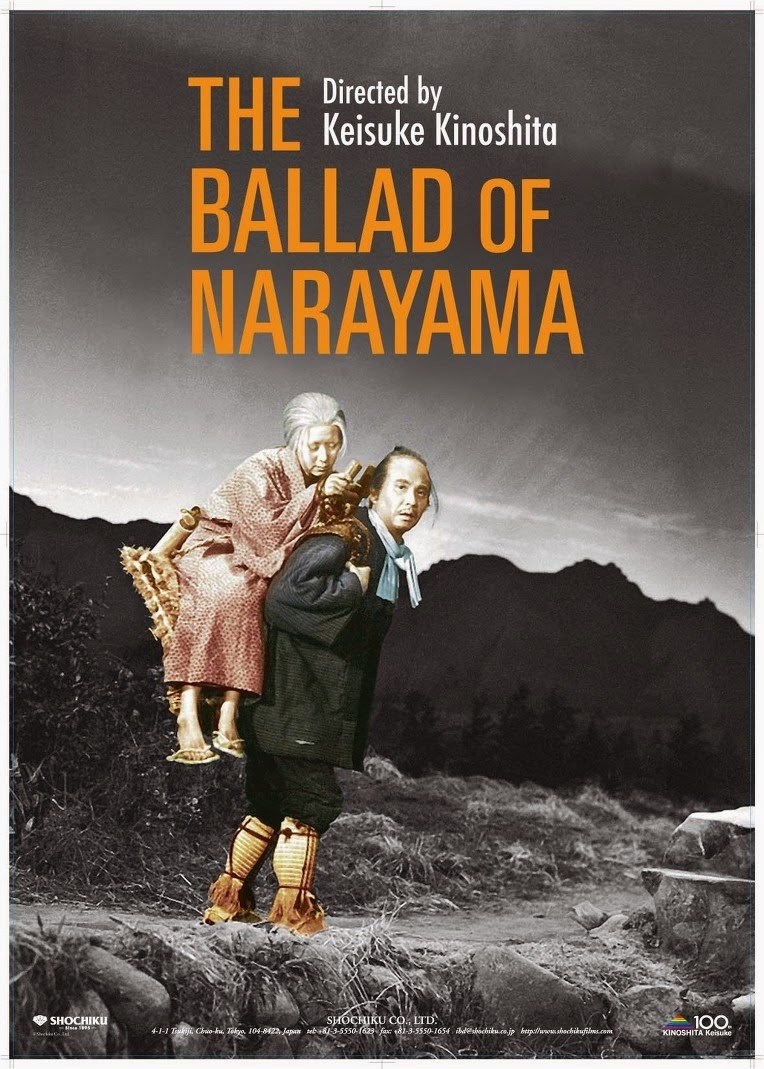

Orin decide di “trasferirsi” a Narayama prima dell’arrivo del pronipote. E vuole arrivarci con i denti rotti, con la bocca guastata. Nel villaggio, persino suo nipote intona la ballata che parla di lei come di una vecchia strega con la bocca piena di denti – trentatré, come il diavolo – pronta a mordere e azzannare. «Perché questi denti intatti rovinano la reputazione di una vita senza macchia?», si chiede Orin in una scena del primo adattamento dalle Ballate, firmato da Kinoshita Keisuke nel 1958, appena due anni dopo l’uscita del romanzo. È per liberarsi da questa umiliazione, per superare la vergogna, che Orin va a spaccarsi la bocca contro una pietra. Sia nella versione di Keisuke che in quella successiva di Imamura Shöhei, Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1983, a colpire è proprio il sorriso di Orin, la soddisfazione che sente quando la bocca le si riempie di sangue, e finalmente – spera lei – nessuno potrà più dire che è solo una vecchia strega.

«Nonna, quando salirai sulla montagna?» chiede il nipote a Orin. «Ci andrò appena inizia il nuovo anno» risponde la nonna, e lui replica: «Prima ci vai meglio è, vacci prima». Nel suo prepararsi per la partenza, Orin emoziona e commuove. È come se, continuamente, immaginasse il mondo, il suo mondo, senza di lei. Per questo fa vedere alla nuora, che conosce appena e a cui dà tutta la sua fiducia, dov’è che lei va a pescare, in un posto che non conosce nessun altro. Per questo si preoccupa che i suoi figli e i suoi nipoti si rispettino, e si diano da fare. Mai Orin sembra ribellarsi o esitare rispetto all’idea di andare a Narayama.

Fukuzawa riprende la storia antica del monte e la rende vivida perché nella sua versione, al centro, c’è proprio Orin, l’anziana che si toglie di mezzo per non pesare più sulla famiglia in difficoltà. Oltre a proporre una nuova traduzione, Amitrano ricostruisce anche la vicenda e la fortuna di questa breve, intensa opera che nel 1956 segna l’esordio, a poco più di quarant’anni, di Fukuzawa Shichirō, suonatore nel complesso musicale di un teatro di burlesque. Quando il manoscritto arriva ai giurati del Premio per esordienti “Chüō Kōron”, l’originalità delle Ballate non passa certo inosservata. In giuria, tra gli altri, c’è il giovane Yukio Mishima, colpito e allo stesso tempo inquietato: «Si viene trascinati nel buio del corpo materno». Anni dopo, ricordando le prime sensazioni di lettura, Mishima scrive: «Ho continuato a leggere trattenendo il respiro sino a quel climax tremendo, e quando ho finito sono stato colto da una profonda emozione: sentivo di avere scoperto un capolavoro assoluto. Tuttavia, un capolavoro sgradevole».

Quella sgradevolezza, e anche la complessità dei sentimenti che percorre il romanzo, emerge bene anche nelle riduzioni cinematografiche, tra loro diversissime.

Kinoshita Keisuke trasferisce l’azione in un teatro di posa, insistendo su fondali quasi favolistici, oltre che su un recitativo, appunto, teatrale. La sua versione delle Ballate riceve un’accoglienza non unanime anche a Venezia, dove c’è una certa tiepidezza. Mario Gromo, su La Stampa, ne scrive con furore aggettivale come di «un fumoso, pecioso, effettistico e sensazionalistico melodramma». L’errore di Kinoshita Keisuke, per Gromo, sta nel mostrare drammaticamente come il figlio accompagni la madre verso la morte, a svantaggio dell’atmosfera di disperata miseria che anima il romanzo. A vederla con altri occhi, la scelta di Kinoshita Keisuke si rivela funzionale proprio alla resa drammaturgica. La sua, come nota Stefano Reggiani confrontando la versione di Kinoshita Keisuke con quella di Imamura Shöhei, è una lettura simbolica e poetica, che ispira commozione.

Imamura Shöhei abbraccia una dimensione più materiale, annulla ogni filtro o distanza e mette in primo piano il corpo, con i suoi bisogni. La fame, la rabbia, l’istinto di vendetta verso i ladri, il desiderio sessuale; personaggi che si accoppiano con animali, rabbiosamente, o pronunciano con serenità frasi indicibili: «Hai buttato il tuo bambino morto nel mio campo di riso. Non puoi buttare i tuoi rifiuti così!». O ancora: «Fai una bara per mia madre, cerca di finirla presto».

Il cinismo che sembra avvolgere tutto il film suggerisce una sorta di sospensione del giudizio da parte di chi guarda, come spiega bene Reggiani: «Imamura non è sicuro che la storia meriti alla fine sdegno o non piuttosto pietà. Nell’incertezza si tiene alla sua chiave di descrizione densa e inappuntabile; ma alcune pagine sono di una semplicità angosciosa. Quasi come il mondo; non c’è niente da aggiungere, ma c’è molto da dire».

Accettare di andare a Narayama, in ogni caso, non è semplice. Alcuni si ribellano all’idea di essere accompagnati al monte a morire. È il caso di un amico di lunga data di Orin, che fa di tutto per salvarsi, finché suo figlio non lo scaglia giù dalla montagna. «Saresti davvero capace di uccidere tuo padre?» dice il vecchio, ancora incredulo nonostante l’evidenza, poco prima di precipitare giù. Il tentativo di sfuggire alla furia dei figli, dei giovani, si ritrova anche nel Diario della guerra al maiale dello scrittore argentino Adolfo Bioy Casares, tradotto da Romana Petri per la Cavallo di Ferro editore. Casares, nato nel 1914 come Fukuzawa, immagina nel suo romanzo (che esce una decina di anni dopo rispetto alle Ballate) una settimana feroce, in cui i giovani di Buenos Aires decidono di sterminare tutte le persone non più utili alla società, chiunque abbia superato non i settanta, come nelle Ballate, ma i cinquant’anni. Fughe nei sottotetti, disperati tentativi di salvezza: i “vecchi” di Bioy Casares sono portatori di grande vitalità e paura. Il romanzo è fitto di considerazioni forti, affidate ai vari personaggi: «Vidal pensò che nella vita arriva sicuramente un momento in cui una persona, qualunque cosa faccia, annoia soltanto. Resta allora un solo modo per recuperare il prestigio: morire».

È, appunto, la volontà di non morire a togliere il prestigio, e anche l’affetto della famiglia, all’anziano zio Orson, protagonista di un racconto di qualche anno fa dell’americano Matthew Baker, che pure sembra contenere in sé echi delle Ballate. Fare i “Riti”, nel racconto di Baker, significa proprio scegliere una via per morire una volta raggiunti i settant’anni. Nella grande famiglia di Orson, lui è l’unico ad essersi sottratto, a non aver preso i sonniferi al momento giusto. «Siamo in undici miliardi su questo pianeta. […] Con questo stallo fai del male a tutti, fai del male alla mia generazione, fai del male alla generazione dei miei figli, fai del male alla generazione dei loro figli, vivi come un primitivo». In questa sorta di Narayama del contemporaneo, dove a pesare sono altri elementi, la sua scelta di sopravvivere, considerata dai nipoti egoistica e irresponsabile, confina il vecchio zio Orson nel più totale isolamento. Al supermercato paga tutto dieci volte di più, in banca hanno smesso di riceverlo, e può impiegare anche un’ora per fare un prelievo allo sportello, perché nessuno lo aiuta. Una vita piena di solitudine, rifiutata da tutti, e che però Orson si ostina a vivere. Per i parenti, lo zio rappresenta ormai «il loro mistero immortale e la loro vergogna più grande». Il racconto, intitolato proprio Riti, si trova nella raccolta Perché l’America, pubblicata da Sellerio nel 2022, con la traduzione di Veronica Raimo e Marco Rossari.

Non si tratta di sola finzione, a dire il vero. Il monte di Narayama è stato evocato anche quando il quotidiano Mainichi di Tokyo, nel 1997, dà la notizia – destinata a infuocare la polemica – di due “centri di riposo” costruiti nelle Filippine allo scopo di accogliere oltre mille anziani giapponesi malati di Alzheimer, e impossibilitati a pagarsi le cure: il “Villaggio degli Angeli”, e “La principessa delle rose”: «una riedizione dell’uso feudale di cacciare i vecchi sulle montagne per farli morire di inedia» il commento di Yoshifumi Aoki, avvocato di Osaka, esperto di problemi degli anziani.

La grandezza ancora intatta del romanzo di Fukuzawa, che trae nuova linfa dalla traduzione di Giorgio Amitrano, sta nel suo svelare a poco a poco, nel modo in cui l’autore riesce a tenere celata, quasi fino alla fine, la vera implicazione del viaggio. O forse è chi legge a rifiutare l’idea, a illudersi di avere capito male. Cosa pensare di fronte a un figlio che, pur recalcitrante, accompagna sua madre sulla montagna, nel gelo, in mezzo ai cumuli d’ossa dei tanti anziani portati lì prima di lei? Madre e figlio hanno assolto a tutti i riti del caso, compreso l’incontro con i saggi, che indicano la strada per il monte e le regole da seguire durante il viaggio: il silenzio, prima di tutto. L’arrivo al monte, il gracchiare dei corvi che scarnificano i corpi – nella versione di Imamura il figlio di Orin cerca disperatamente di scacciarli –, mostrano il mito di Anchise capovolto, il figlio che porta sulle spalle il genitore non per salvarlo ma per accompagnarlo a morire. Il nero dei corvi, la loro voce mortifera, vengono annullati per contrasto, sul finale, dalla neve che comincia a cadere fitta, salvando così Orin dagli avvoltoi.

Non la neve, ma la pioggia cade in Burying Old Alive, un’altra, intensa e più libera riduzione cinematografica delle Ballate, in sala nel 1963, e firmata dal regista sudcoreano Kim Ki-young. Nel film, una volta arrivata al monte, poco prima che piova, Orin rifiuta di indossare il cappotto che il figlio le offre per ripararsi: «Come può il cuore di una madre scaldarsi indossando il cappotto di suo figlio? Lo Spirito divino non guarderà mai una madre che indossa il cappotto di suo figlio. Dirà che è marcia».

Per paradosso, la neve che arriva alla fine del romanzo, sembra quasi riscaldare l’animo di chi legge. Il bianco, che scaccia i corvi, ripristina come una sorta di purezza dei sentimenti. E non si può che ripensare a quel figlio che non solo si volta indietro, come Orfeo con l’amata Euridice, ma torna commosso da lei e infrange il dovere del silenzio solo per dirle «Hai visto? Nevica, sei stata fortunata».

Forse è il segno di come a Narayama non solo si abbandona, ma si ritrova anche qualcosa.