Giulia Cavaliere dice che per leggere il suo libro – Quel che piace a me. Francesca Alinovi, uscito il 12 novembre per Electa Editore – ecco lei dice che per leggere questo libro bastano «quarantacinque minuti di un giorno qualunque». Secondo me, si sbaglia.

Chiara Alessi, curatrice della collana “Oilà” dentro la quale è stato pubblicato questo volume, ribadisce la stessa cosa, quarantacinque minuti.

Ora, per me, Alessi, si sbaglia anche lei. Spiego.

Ho incontrato per la prima volta Francesca Alinovi a Venezia, in una notte luminosa e fredda.

Me ne parlò una ragazza, in una radio, era il 2011, una ragazza che dopo quella notte non ho più rivisto. Frequentavo la magistrale in storia dell’arte contemporanea e l’università aveva una piccola radio alla Fondamenta delle Zattere. Non so con quale coraggio (c’è che io sono timido) ma decisi di andare alla radio dopo aver letto un annuncio online, cercavano qualcuno “curioso” o “qualcuno che avesse una storia da raccontare”. Mi ritrovai a parlare con lo speaker e la ragazza che dopo quella notte non ho più rivisto. Eravamo gli unici due ad aver risposto a quell’annuncio. Io, quella sera, pur avendo un microfono davanti, balbettai solo qualche sillaba. Rimasi ad ascoltarli finché lei, in un discorso più ampio sull’arte performativa, iniziò a parlare di Francesca Alinovi. Non avevo mai sentito quel nome-cognome, non sapevo chi fosse, cosa avesse fatto. Niente, non sapevo niente di Francesca Alinovi. E la cosa più grave, si capisce, è che stavo frequentando una magistrale di arte. Ma quella ragazza ne parlò con una tale passione, che quando tornai verso casa ero contento come si è contenti quando ti raccontano una bella notizia e poi aggiungono Non lo sa ancora nessuno, ma puoi dirlo a chi vuoi.

Francesca Alinovi è stata una storica e critica d’arte, uno sguardo visionario, iperattivo, militante. È stata un corpo che non ha mai smesso di ricercare nuova forma. Francesca Alinovi è stata, anche, questo nome che per molti anni è stato maltrattato dai titoli di cronaca nera, nascosto nei corsi delle università, dimenticato sui libri e cancellato. In questa pubblicazione, Quel che piace a me, in queste novantasei pagine, Giulia Cavaliere ne ha ripercorso la vita e lo ha fatto, dice lei, tenendo in sottofondo una matriosca di allucinazioni sonore figlie di questa storia – per chi volesse, è stata creata anche una playlist per accompagnare la lettura – ma è stato fatto, dico io, anche con molta grazia e con molto studio.

Alessi ha pensato alla collana “Oilà” come «una maniglia per entrare nelle stanze tutte per sé costruite, arredate, vissute, trasformate da alcune donne del Novecento pressoché dimenticate». Giulia Cavaliere la prende alla lettera e nelle prime pagine ci fa entrare proprio nell’appartamento di Francesca Alinovi, in via del Riccio numero 7, a Bologna. Lo fa con una scrittura rispettosa del luogo, con parole in punta di piedi, raccontando il tavolo e la sedia dell’ingresso dove Alinovi «ha posato libri e carte, una o più delle sue tazze azzurre», dove «è stata ordinata e disordinata», dove «ha utilizzato abitualmente una lacca per i suoi capelli nerissimi, ha accolto moltissime persone, è stata sola, ha conservato o esposto disegni e opere d’arte di grandi artisti diventati suoi amici». L’idea di incastonare l’intero racconto tra un prologo e un epilogo che si svolgono proprio qui, nella casa di Bologna, che dopo tante parole opprimenti aveva bisogno anche di questo, di delicatezza, è una struttura riuscita.

Nata a Parma nel 1948 e laureata con una tesi sul pittore Carlo Corsi, Francesca Alinovi è stata professoressa al DAMS di Bologna, proprio agli albori del corso. Scrittrice brillante, cacciatrice di nuovi linguaggi artistici, sceglie come soggetto principale della sua tesi di perfezionamento l’artista Piero Manzoni. È grazie a questa scelta – scrive Cavaliere – che «Alinovi pone l’attenzione sull’arte che rifugge la gabbia del quadro, sulla contaminazione».

Per chi conosce la figura e l’impegno di Alinovi, sa bene che c’è una parola che torna spesso nei suoi articoli e nei suoi lavori: questa parola è frontiera. Il concetto di frontiera, di confine, il lavoro incessante sul bordo delle parole e del corpo, fanno della ricerca nell’interdisciplinarità una delle costanti dell’attività di Alinovi, quel posto dove l’arte e tutti noi siamo «immersi in qualcosa ma già sulla soglia di qualcos’altro, in limine».

Oggi forse parleremmo di ibridazione, una parola con poca vitalità, lo riconosco. Alinovi lo diceva meglio, lei parlava di «abbinamenti multipli e contraddittori di aggettivi che creano un cortocircuito».

Che bella parola, cortocircuito.

Francesca Alinovi diventa, lei stessa, frontiera e passaggio, per l’Italia (e non solo) è il collegamento artistico tra Europa e Stati Uniti, è un oceano di sguardi affamati di vincere la noia, nella quale talvolta sprofonda, come annota nei suoi appunti. È grazie alla sua militanza critica, una militanza fatta di viaggi, di interviste, di passi e di ricerca, se in Italia arrivano, solo per citarne alcuni, Rammellzee, Keith Haring, Ann Magnuson, Kenny Scharf e anche Robert Mapplethorpe. Non partiti e movimenti, quindi, ma una militanza nella quale è l’arte il centro politico.

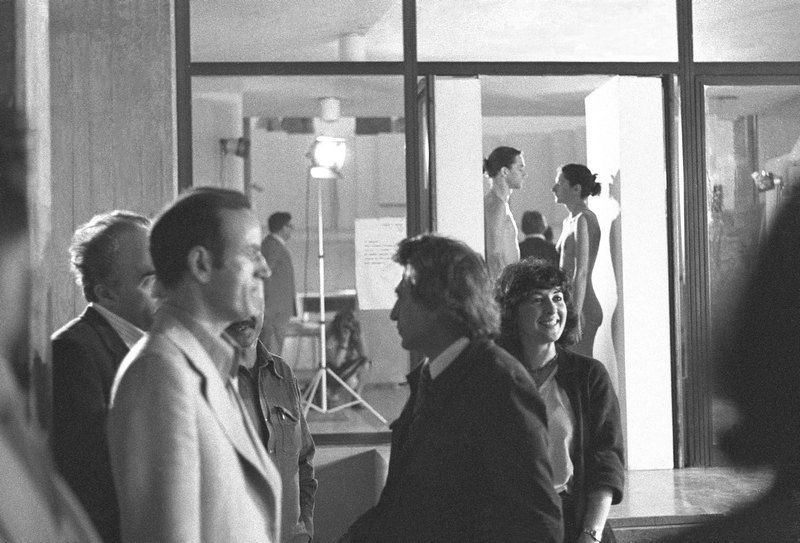

Nel 1977 organizza, insieme a Renato Brilli e Roberto Daolio, la sua prima manifestazione artistica: la Settimana Internazionale della Performance, «la prima grande materializzazione di quel viaggio fuori dal quadro che per lei non avrà mai fine», scrive Cavaliere. Di questo evento, tra le molte immagini, resta anche una fotografia stupenda. Sullo sfondo, leggermente fuori fuoco, ci sono Ulay e Marina Abramović nella celebre performance Imponderabilia, mentre in primo piano altre figure, sempre fuori fuoco. Tra questi due piani, che quasi sembrano parlarsi, c’è Francesca Alinovi, perfettamente a fuoco, sorridente, anzi raggiante. Una fotografia, è giusto ribadirlo, stupenda.

Dalla fine degli anni Settanta, Alinovi vola più volte a New York, si immerge nella musica e nelle tendenze della città, nella Pattern Painting, nei locali che diventeranno leggendari come il CBGB’s, e anche qui supera frontiere: visita il Lower East Side e “scende” fino al Bronx, che descrive quasi come un paesaggio post-bellico, di macerie e degrado urbano, ma dove si ergono muri di colore improvvisi che non lasciano il tempo allo sguardo di abbracciarli. È l’inizio del graffitismo, del quale Francesca Alinovi, insieme all’arte performativa, diventa esperta. Vive l’arte al fianco di chi la produce, attraversando «un’epoca che oscilla tra il capitare e il captare» – sottolinea Cavaliere – e in questo suo oscillare non si ferma mai, non si accontenta mai. La relazione con New York si intensifica e Alinovi scrive: «Oggi l’artista ha di nuovo di fronte a sé una condizione di libertà sconcertante. Non ci sono più canoni estetici. Chi può ormai decidere per tutti che cosa, nel nostro universo poliestetico, è mai arte? C’è solo una grande, smisurata, energia diffusa. Il problema è quello di captarla».

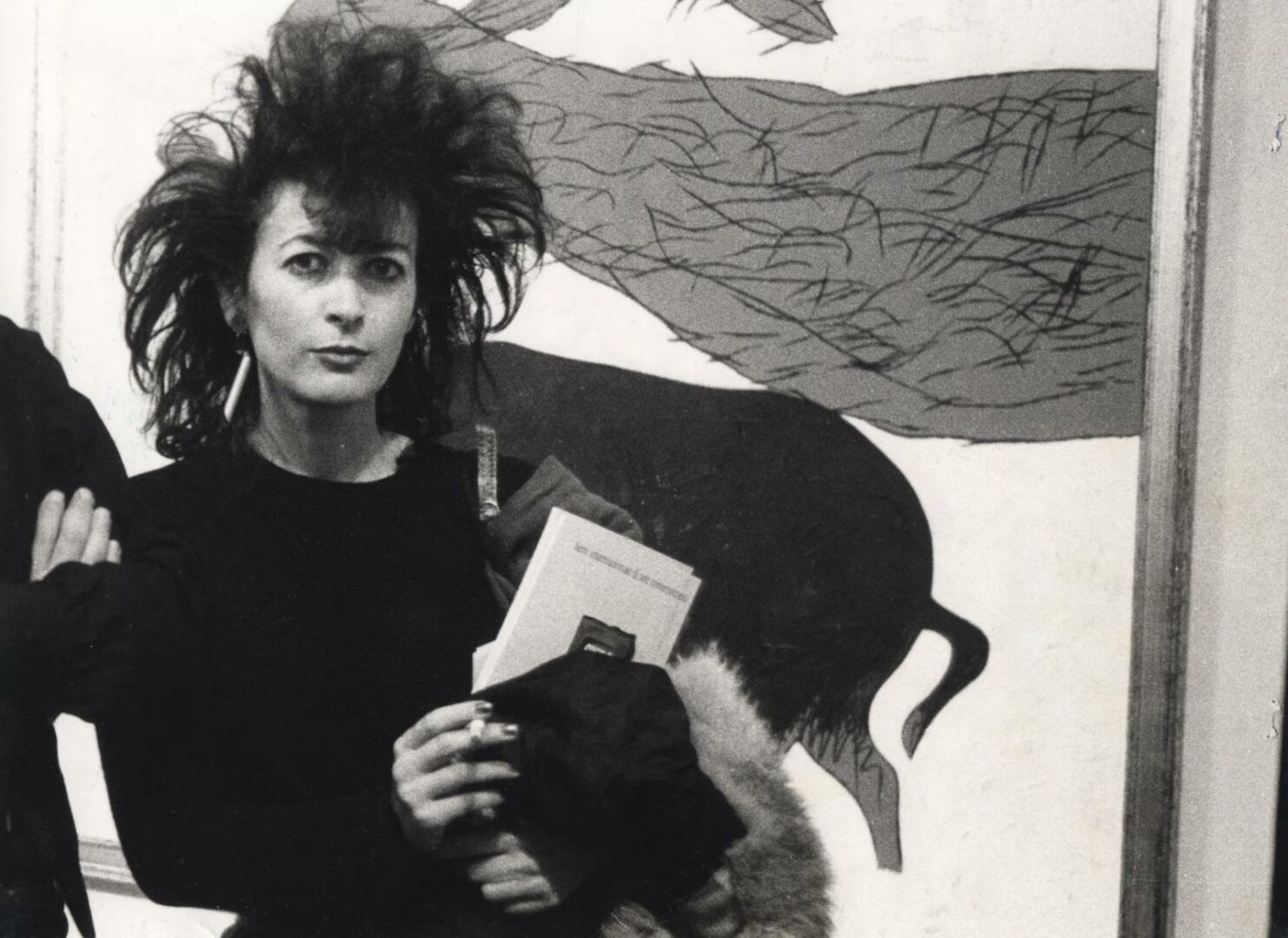

E poi c’è il corpo. Il corpo di Francesca Alinovi, che in questo libro trova tutt’altro punto di vista rispetto a quello raccontato sui quotidiani degli anni Ottanta. È un corpo che accompagna l’arte, si lascia influenzare, si fa catalizzatore, Cavaliere lo racconta con cura, partendo dai capelli: «La prima cosa a farsi vorticosa sono i suoi capelli, che sembrano inghiottire, con le loro punte scure, alte ed estroflesse verso il mondo, l’immagine della giovane di provincia delle prime fotografie, è il tempo della New Wave quello a cui si va accordando Francesca».

«Bellezza aliena», ma anche «fragilità privata», «senso di solitudine che si avvia all’assoluto», le parole contenute in Quel che piace a me descrivono la «divisione netta, una cesura decisiva tra la presenza pubblica, fatta di autorevolezza, della forza del carisma e di una voce influente, e un privato difficile, immerso in una fragilità profondissima la cui misura resta segreta ma appare a chi si avvicina come il nodo più oscuro, pericoloso, doloroso e profondo della sua straordinaria intelligenza sensibile». E infine viene data una definizione perfetta: Francesca Alinovi è una donna che «definisce e sfinisce il confine».

È nelle ultime pagine, però, nell’epilogo, che Giulia Cavaliere compie un piccolo miracolo tascabile. Ritorna alla casa, a Via del Riccio 7, a Bologna, e qui, con intelligenza, ci ricorda una cosa semplice: quella casa, che ha visto la morte e un racconto morboso e spietato di essa, ha visto soprattutto la vita, anzi, tutte le vite che Alinovi ha voluto attraversare. Cavaliere lo fa con un atto poetico minimo ma, mi vien da dire, fondamentale: la descrizione di un oggetto molto caro a Francesca Alinovi, la macchina da scrivere, «un pianoforte per le lettere». Sono pagine commoventi, senza volerlo essere.

Questo libro non si può leggere in quarantacinque minuti, ma chi ci riesce? La vita contenuta, gli spunti, i nomi, i luoghi, le canzoni, i volti, la poesia, la musica, fan sì che si interrompa continuamente la lettura alla ricerca di altre fotografie, altri video, altri suoni.

Con questo e con gli altri libri della collana “Oilà”, si entra davvero in una stanza, in una casa, in una vita da non dimenticare più. Ha ragione Chiara Alessi. E il progetto grafico dello Studio Sonnoli, un omaggio al lavoro che Bruno Munari fece per la collana “Centopagine” diretta da Italo Calvino, è ottimo, colorato, mai didascalico, con la giusta attenzione allo studio del particolare.

Negli ultimi anni, fortunatamente, si è tornati a parlare di Francesca Alinovi e dell’importanza della sua eredità culturale, con libri e documentari, ma questo testo di Giulia Cavaliere è prezioso, è un bellissimo punto di partenza per scoprire tutto il vitalismo e l’impegno di una donna che, come ha detto Alessandro Mendini, «sembrava condensare l’arte di cui si interessava sulla propria persona».