Deve essere terribile essere giovani e rendersene conto.

Anna Pazos, sangue e fiamme e nervi, sa di non poter rallentare, di non potersi fermare mai per non finire divorata da qualcosa che nel corso di Tagliare il nervo (nottetempo) troverà diversi nomi, diverse forme, ma che altro non è che la velocità a cui la vita si consuma. La stessa Pazos lo descrive con gli occhi aperti di chi sa vedere nonostante il sole cattivo che li vuole bruciare: «Mi ricordava che tutto è sempre a un passo dall’abisso, e che l’unica cosa che possiamo fare è correre in direzione contraria» e, in questa sua rincorsa, che si ritrova nello stile di questo romanzo che sfugge, in un ritmo che si fa metaforicamente sincopato perché sempre alla ricerca del dopo, di ciò che non si è ancora visto, di ciò che non si è ancora provato, di ciò che non si è ancora capito, Pazos ci trascina con lei alla ricerca di risposte a domande che non c’è bisogno di formulare, a domande la cui risposta arriverà troppo tardi, eppure, segnerà uno spartiacque da cui sarà impossibile tornare. Camminare, correre, volare, allo sfinimento e ancora e ancora e ancora: Pazos mi ha ricordato gli uccelli migratori, con una differenza: essere giovani è una stagione in cui non possiamo tornare.

Forse, tutte le risposte se le portano quelle persone incontrate per caso e mai più riviste, briciole che aiutano Pazos a trovare un percorso, il suo, ma destinate a svanire dopo essersi consumate vicendevolmente. Mi ha sconvolta la quantità di addii, a luoghi e persone, privi di disperazione, senza ammalarsi di mancanza, con la consapevolezza che non era tutto lì, che era necessario, per ognuno, proseguire la propria ricerca solitaria, solo a volte in compagnia, almeno per un po’. Mi ha ricordato tutti i traslochi, ogni angolo di librerie altrui dove sono rimasti miei libri, ogni stipetto con amuleti e bracciali abbandonati, tutte le case che non ho vissuto perché non erano mie, tutti gli amici che non ho richiamato e non sentirò più: non ci avevo mai pensato e, adesso che ci penso, mi volto e vedo solo quello che sono diventata, come Pazos, che prova a raccontarcelo tentando un’operazione impossibile, tagliare, liberarsi, uccidere quel nervo che tutti anima e strema, senza sosta, almeno fino a un certo punto, almeno finché siamo giovani. Ci riesce. Ricordandoci anche dei momenti in cui pensavamo di poter tornare, di averla dominata quella forza centripeta che ci lancia fuori da noi stessi, realizzando che nemmeno nei dispiaceri siamo in grado di star fermi e, per questo, siamo ancora sacri, siamo ancora salvi: «Una notte, mesi dopo la partenza, sognai Gerusalemme. […] Allora pensai che fosse un buon auspicio, che sarei tornata a Gerusalemme in un futuro più sereno e adulto. In realtà fu solo un sogno triste, di quelli che per qualche nebuloso minuto ti lasciano un retrogusto di perdita, e che si dissipano appena ti svegli e inizi a correre, senza più pensarci.»

Sono pagine che incendiano e consumano quelle di Tagliare il nervo. Mi hanno ricordato le ceneri che si lasciava appresso Oriana Fallaci, quel suo stesso sentire, quello sguardo atroce e privo di verdetti. Sono pagine che instaurano un dialogo con l’Autobiografia in movimento (NNE) di Deborah Levy che, come Pazos, presenta una versione inedita del personaggio femminile, raccontandosi come soggetto e facendo leva sulle ragioni dello scrivere di Orwell (finalità politica, impulso storico, puro egoismo ed entusiasmo estetico). E, ancora, come Lidia Yuknavitch, Pazos è una scrittrice in fiamme. Seppur con diversi punti di vista e, conseguentemente, esiti, come in La cronologia dell’acqua, si sente lo stesso sgorgare fino all’esaurimento di qualcosa che è un trancio di vita: «Tutto ciò che ero, era il mio corpo. Sanguinante, sanguinante.» (Lidia Yuknavitch, La cronologia dell’acqua, nottetempo). Impossibile non cogliere l’omaggio a Joan Didion all’interno del capitolo dedicato a New York, come la stessa Pazos menziona in un’intervista a Vogue Spagna, così come l’influenza di Rachel Cusk.

Pazos, con la sua collocazione precisa, aggiunge un nuovo tassello alla narrazione della vita che passa attraverso viaggi dentro e fuori se stessi, in cui non ritrovarsi mai uguali, in cui riconoscersi sempre come individui inesatti e irrisolti, stratificazioni di esperienze nostre e altrui, sempre spinti da qualcosa, sempre, almeno finché rimane qualcosa di quell’inquietudine che ci porta a inciampare nella vita.

Tagliare il nervo è un’unica, gigante, irrisolta domanda sospesa senza essere mai formulata e a cui è impossibile dare una risposta: quando smettiamo di essere giovani? Quando succede. Come. Perché. Se possiamo farci qualcosa. Se dobbiamo esserne contenti, almeno un poco sollevati. Quando si esaurisce l’inquietudine, quando e cosa sostituisce la noia che trasforma quello che fino a pochi attimi prima era affascinante e, ora, ha il solo effetto di renderci impazienti. Cosa c’è dopo. Se, in qualche modo, si è fatto tardi.

«In età matura risulta ridicolo, ma a ventisei anni si può avere la sensazione di essere in ritardo nella vita. […] Sembra quasi che nasciamo con una capacità limitata di sorpresa e di entusiasmo, e se la esauriamo troppo presto inganniamo gli anni che restano con una torpida sensazione di ripetizione». Essere in ritardo, irrimediabile, tremendo ritardo. Mi è successo di provare quella sensazione poco dopo i vent’anni, appena laureata, e non mi ha mai abbandonata, a torto o a ragione, è parte di me. Riconoscersi, incontrare se stessi nel viaggio di qualcuno che non conosco, leggere quella stessa paura e non sapere lo stesso se è vero oppure no, è, in qualche modo, la consolazione di non essere soli e Pazos non fa altro che, raccontandoci le sue di ansie, gioie, contraddizioni e scoperte, descrivere quelle di un’intera generazione sempre più schiacciata tra la precedente e quella che doveva venire e, invece, è già arrivata.

L’ultimo capitolo è un viaggio diverso, un ritorno solo apparente, che segna l’inizio di qualcosa di nuovo e diverso, nel solco di una consapevolezza di non avere – ancora e forse mai – un luogo da chiamare casa: «Il selciato riluccica per quel che rimane da una recente gelata. Nel complesso ci ricorda che siamo straniere, praticamente extraterrestri, e che in quel posto perderemmo il senno nel giro di qualche giorno. Cerco comunque di stabilire una connessione, di immaginare quale parte di me sia debitrice alla pianura riarsa che si stende da un lato all’altro, e di costruire la sensazione di radicamento, appartenenza e orgoglio che, lo so per certo, alcune persone sperimentano in occasioni simili. La verità è che non provo niente di niente. Ecco concluso il mio tentativo di radicarmi a un paese tramite la stirpe, uno dei molti tentativi falliti di radicamento che si sono succeduti durante la mia giovinezza».

E, se non si è ancora arrivati, non sarà più giovinezza, ma qualcosa c’è che brucia, ancora. Ancora. E ancora.

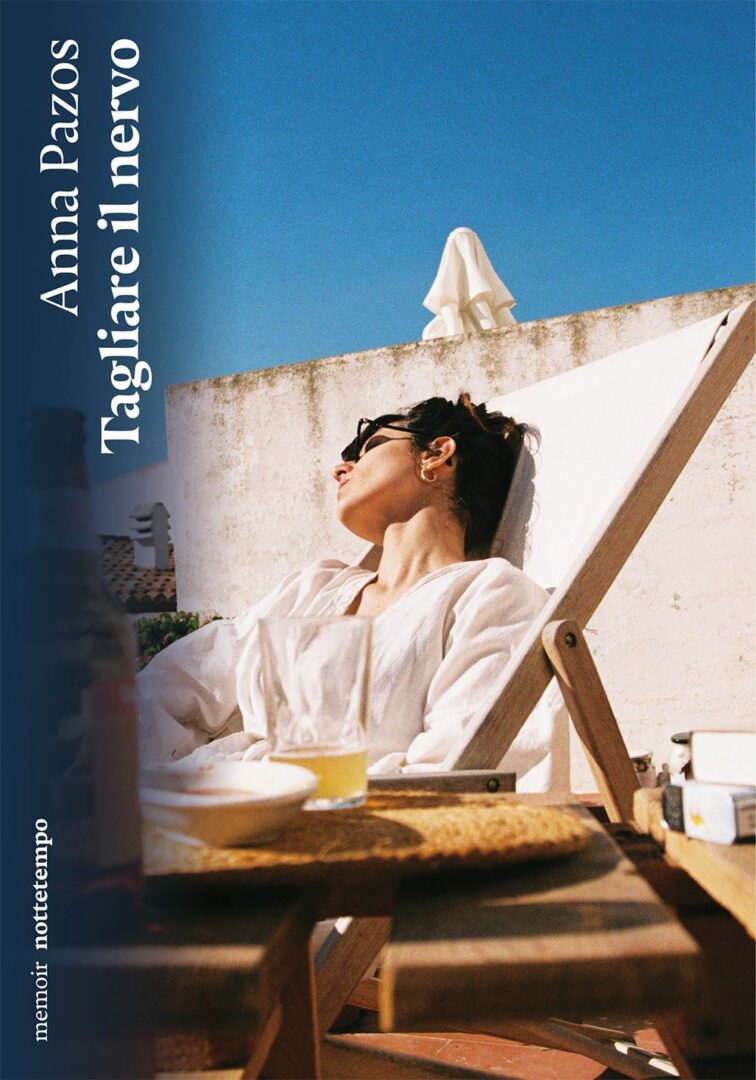

In copertina: dettaglio della copertina dell’edizione italiana, nottetempo