Sulla quarta di copertina di Crisalide, pubblicato da NN Editore nella collana Le Fuggitive, si legge: «questo è un libro per chi ha amato La vegetariana di Han Kang». La stessa autrice, l’inglese Anna Metcalfe, definisce Crisalide un «atto di adorazione». In un’intervista a The Bookseller confessa di aver letto il romanzo di Han Kang almeno quindici volte, e racconta che il libro è nato proprio da un esercizio di scrittura proposto agli studenti dell’Università di Birmingham, dove insegna, a partire da una lettura di La vegetariana. L’esercizio consisteva nell’inventare un personaggio che a sua volta fosse «recalcitrante, difficile da definire» e di descriverlo a partire da tre punti di vista differenti.

Anche Crisalide, come La vegetariana, presenta una struttura ripartita. Nessuna delle protagoniste si mostra direttamente al lettore: le loro azioni vengono riferite da tre narratori, tre personaggi che si fanno testimoni. Nel caso di Crisalide, il primo follower Elliot, che assiste alla fortificazione fisica in palestra, la prima metamorfosi; la madre Bella, che ricorda una bambina introversa e ansiosa; l’ex collega Susie, che ci parla di un’altra fuga, necessaria: quella da una relazione violenta, e del rifugio che Susie ha offerto alla protagonista. I ritratti che abbiamo di lei sono evanescenti, spesso contraddittori, ma via via si delineano i confini di una donna risoluta, in qualche modo aliena, che sembra, a differenza dei narratori, aver trovato una motivazione proprio in quel progetto di fuga, di sottrazione dal mondo.

Partiamo dalla genesi del libro, dal suo germe: quell’esercizio di scrittura, svolto insieme ai tuoi studenti. Quando hai capito che quelle pagine si sarebbero trasformate in un romanzo, e come?

Non è stata una scelta ponderata. Mi sono accorta che quei tre personaggi, che erano usciti in maniera casuale e spontanea durante i venti minuti di esercizio in classe, semplicemente non ne volevano sapere di andarsene via. All’epoca stavo scrivendo un altro romanzo, che però si stava rivelando un vero e proprio caos. Nonostante ci mettessi tutto l’impegno possibile non riuscivo a farlo funzionare, ed ero un po’ stanca. Ma all’improvviso, dopo quell’esercizio, avevo tre personaggi nuovi, che sembrava proprio mi urlassero: «Parla di noi, vogliamo che tu ci scriva!». E così dopo un po’ mi sono decisa, e ho ricominciato ad appassionarmi alla scrittura, a divertirmi. C’era qualcosa di estremamente stimolante in quelle tre voci, nel modo in cui si muovono attorno a questa forza centrifuga che è la protagonista. Tutti e tre sono costretti, catturati da lei, e anche io mi sentivo così, mentre scrivevo: ero assorbita dal modo in cui la trovano misteriosa, difficile, da come si sentono attratti. Erano sensazioni che provavo io stessa, che hanno reso il processo di creazione di nuovo piacevole, finalmente.

Ci parli un po’ di questo? Del processo di scrittura?

La prima stesura mi ha preso solo sei mesi: piuttosto veloce, per i miei tempi. A quel punto l’ho lasciata decantare, poi ho ripreso in mano la parte relativa alla madre e nell’arco di tre o quattro mesi l’ho riscritta completamente. Il personaggio della madre all’inizio era molto diverso, più simile alle altre due voci, mentre nella riscrittura si è distanziato, e adesso la sua prospettiva aggiunge qualcosa di nuovo. È la parte che preferisco. Il percorso di editing è stato più lungo, invece. All’epoca avevo un’altra agente, che non era affatto interessata al libro. Io però non ne volevo sapere di lasciar perdere, allora ho deciso di trovarne un’altra, ma ci è voluto quasi un anno. Il romanzo è stato venduto contemporaneamente nel Regno Unito, in America e in Canada, e così mi sono ritrovata ad avere tre editor diversi, che lavoravano sul manoscritto in contemporanea: il che è stato un enorme privilegio, ma anche una bella sfida. Tutti e tre avevano visioni leggermente diverse, ed è stato molto utile per costringermi a decidere davvero che cosa ne volessi fare, come renderlo al meglio. Ma ci sono stata sopra per un altro anno, più o meno.

Al di là dell’omaggio a Han Kang, ci sono altri aspetti che hanno sostenuto la tua scelta di mostrare un personaggio solamente attraverso punti di vista esterni, anziché utilizzare una narrazione in prima persona?

Credo che una struttura di questo tipo sia molto utile per un libro che riflette sui social media, sul modo in cui ci mostriamo e appariamo online. Tutti e tre i narratori ogni volta che guardano la protagonista vogliono qualcosa per sé, e il lettore si rende conto che ognuno sta in realtà proiettando su di lei i propri desideri. La protagonista è difficile da capire proprio perché la vediamo solamente attraverso le proiezioni degli altri personaggi: il lettore sa che sono narratori inaffidabili, per cui è complicato avere un accesso alla verità. Questo riflette molto bene il nostro rapporto coi social: ci penso spesso, e credo che il nostro coinvolgimento online passi in gran parte dalle proiezioni che facciamo, dalle nostre insicurezze, dai nostri desideri. Guardiamo qualcosa che sembra autentico, ma in realtà ci mettiamo sempre nel mezzo, così come si mettono in mezzo molte altre cose: chi cerca di vendere qualcosa, oppure di farci sentire più insicuri, così da farci comprare altri oggetti o servizi. C’è un forte desiderio di sperimentare connessioni reali con le altre persone attraverso i social ma tutte queste cose, noi stessi compresi, rendono l’esperienza impossibile. Una struttura di questo tipo mi ha permesso di rifletterci con cura.

Uno degli aspetti che più mi hanno colpito di Crisalide è la componente di mistero che si respira. La sospensione, la propensione a lasciare parte della storia sommersa è una qualità che storicamente appartiene più alla short story – forma dalla quale arrivi, dato che hai esordito con una raccolta di racconti – che al romanzo. Dal tuo punto di vista, quali sono i vantaggi e quali le difficoltà del non dire troppo?

Da lettrice, prediligo i libri ai quali continuo a pensare una volta terminati, in cui sono costretta a trovarmi a metà strada con l’autore o l’autrice, a prendere qualche decisione oppure a contribuire in qualche modo al processo creativo. Al contrario, solitamente non amo quando vengono fornite troppe spiegazioni. Credo che si corra un gran bel rischio nel dire poco, perché troppo mistero lascia il lettore insoddisfatto. Sono sicura che siano tante le persone che davanti a questo libro si sono sentite frustrate, e lo capisco, ma la verità è che io davvero non so nient’altro della protagonista al di là di quello che i narratori raccontano di lei. A un certo punto, probabilmente, avrei potuto prendere più decisioni, scoprirne di più, ma ho deciso di non farlo, perché volevo che questo fosse il senso di tutto: è lei per prima che fa il possibile per essere incomprensibile, irraggiungibile. Tutto ciò che sappiamo di lei quando il libro finisce sono i contenuti che crea e che condivide, e non volevo aggiungere altro che questo, dato che è l’unico aspetto di sé alla quale ci permette di avere accesso. In un certo senso, credo che sia anche il mio modo di rispettare le sue decisioni: è questa la vita che ha scelto. Parte dell’esperimento mentale del libro ruota proprio attorno alla domanda: è possibile attuare scelte di questo tipo?

E che risposta ti sei data?

La risposta più realistica probabilmente sarebbe no – non del tutto, almeno. Ma se l’avessi reso esplicito, sarebbe stato un libro completamente diverso. Per tenere vivo l’esperimento mentale, invece, lei doveva tenersi distante.

Uno dei temi ricorrenti del libro –– non so se sia giusto definirlo tema; chiamiamolo un filo, ecco – risiede, dal mio punto di vista, nel prendersi cura degli altri. Lei, il personaggio principale, sembra un po’ un dio veterotestamentario: si mostra di rado, è fredda, crudele, estremamente esigente. E nonostante il suo atteggiamento, le persone attorno a lei, come i fedeli, sono ben felici di stare al suo fianco, di porgerle omaggi. Mi affascina sempre questo aspetto dell’animo umano, questa sorta di interferenza. Perché accade, secondo te?

Il mio punto di vista è che tutti, in questo libro, si stiano approfittando di qualcun altro. La protagonista sfrutta i narratori, ma anche i narratori spesso fanno delle richieste assurde alla protagonista. Lei li manipola per ottenere ciò che le serve, e lo fa con la consapevolezza che anche loro hanno bisogno di qualcosa: un cambiamento, perché sentono tutti di avere fallito nella propria vita. Non sanno in che direzione andare, si sentono insoddisfatti. È come se mancassero delle abilità per creare connessioni significative, sia sul piano sentimentale o familiare che su quello puramente platonico. Lei offre loro un’opportunità di trovare un senso, offre un significato che risiede proprio nella cura, nell’occuparsi di lei. A differenza loro, lei è estremamente sicura di sé, sa quello che vuole. Credo che i narratori trovino questo aspetto molto rassicurante, proprio perché loro invece si sentono alla deriva. Lei gli fornisce la direzione; loro, in cambio, si prendono cura di lei. E nel momento in cui non possono più farlo, ecco che si sentono persi di nuovo.

Un altro punto importante mi sembra che sia il concetto di libertà personale. Nel libro viene mostrata molto bene la sottile linea che corre tra determinazione ed egoismo – o narcisismo, in questo caso – e il divario che spesso si crea tra la nostra volontà e quella degli altri. Secondo te è possibile raggiungere un certo livello di autonomia, di risoluzione, come nel caso della protagonista, senza ferire le persone che ci stanno accanto?

Io credo che, da un certo punto di vista, ognuno dei personaggi di questo romanzo si stia completamente sbagliando. È come se vedessero le relazioni come qualcosa che compromette l’autenticità, che ostacolerà i loro desideri e i loro bisogni, e ne hanno paura. È un aspetto che accomuna tutti e quattro, ed è un pensiero piuttosto comune anche nel mondo reale, ma io credo che sia errato. C’è una frase dello scrittore e psicoanalista Adam Phillips che dice grossomodo questo: non si cerca ciò che si vuole per trovare la persona giusta con cui avere una relazione, ma si ha una relazione per scoprire ciò che si vuole. Nessuno di loro riesce a soddisfare i propri bisogni perché nessuno sa davvero quello che vuole. Questo ha molto a che fare con l’inabilità di entrare in connessione con gli altri. Dal mio punto di vista, una delle libertà più autentiche risiede nella capacità di riparare il male fatto a qualcuno, oppure di essere tristi accanto a un’altra persona, o di esprimere i sentimenti più complicati all’interno di una comunità, per venirne a capo insieme. Credo che oggi in tanti, per diverse ragioni, trovino queste cose estremamente difficili. Questi personaggi, quindi, non sono liberi affatto. Vedono gli altri come una limitazione alla propria autonomia, mentre io credo che sia proprio il contrario: se io fossi completamente, costantemente sola, mi sentirei intrappolata da me stessa – perché è un’altra forma di restrizione, in effetti.

Trovo molto interessante il modo in cui porti in scena gli ambienti domestici: come un luogo di sofferenza, di solitudine, più che di conforto. La casa della madre della protagonista, ad esempio, è descritta da lei come «imperturbabile»: vecchia, piccola, buia, fredda, con i muri scrostati, senza speranza di redenzione. «Io non ci feci mai niente, non la riarredai e non la sistemai. La lasciai come l’avevo trovata e questo fu un gesto di libertà» (di nuovo questa parola). Che cosa dicono le case dei personaggi che le abitano, e della storia, più in generale?

Mi capita molto spesso di riflettere sul modo in cui le persone consumano i contenuti social. Con i film, i libri, in generale con qualsiasi altro artefatto culturale la fruizione avviene spesso in pubblico, mentre la fruizione dei social media avviene perlopiù a casa, in luoghi privati. Credo che in parte sia proprio l’ambiente isolato a far credere agli utenti che ci sia una connessione autentica con le persone che vedono sullo schermo. Quando guardi un video su YouTube, un contenuto su Instagram, sei a casa, a letto, in pigiama, rilassato e completamente indifeso. La tua dimensione pubblica non esiste, non appari agli occhi degli altri, non ti stai esibendo per nessuno – al contrario della persona davanti a te, che sta dando tutto. Si crea questo strano squilibrio, che per me è molto interessante. L’ambientazione domestica, l’isolamento, è un modo per riflettere su quanto le persone possano essere vulnerabili ai condizionamenti che arrivano dai contenuti online – molto più che se osservassero gli stessi contenuti in una galleria d’arte, ad esempio.

Un’ultima domanda, uscendo dai confini del romanzo: quali sono le qualità più importanti o le abilità da coltivare, a tuo avviso, per una persona che scrive?

Credo sia molto importante avere un’idea chiara di quello che si vuole dire. È molto facile innamorarsi della prosa di un altro scrittore o scrittrice e cercare di emularli, ma tenere bene a mente le cose delle quali puoi parlare, nel modo in cui tu e solamente tu riesci a fare, ed essere sicuri di questo, per me è fondamentale. Penso che sia utile poi avere una certa consapevolezza del proprio rapporto con la lingua: il modo in cui parli, come hai imparato a farlo, che significato aveva per te la lettura da bambino. Credo che tutto questo possa aiutare a trovare la propria voce, a scoprire i propri talenti e peculiarità nella scrittura. Come terza cosa, devi avere molta pazienza. Scrivere un romanzo è un viaggio lunghissimo, estremamente lento. Riceverai centinaia di rifiuti lungo la strada: ci vuole una gran dose di pazienza e tenacia per continuare. E soprattutto, è fondamentale che ti piaccia: se non ti piace non farlo, trova qualcos’altro (ride). Perché è un processo lungo e lento, e sarai da solo per la gran parte del tempo.

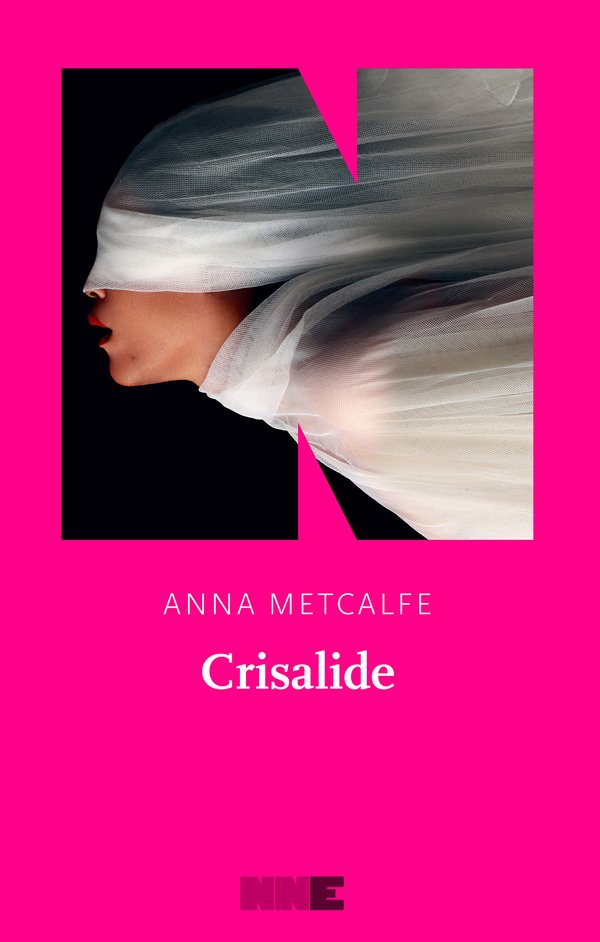

In copertina foto by Francisco J. Villena on Unsplash