Passeggiavamo tra le nebbie del sud. Mi dolevo con lui per la immeritata fortuna di alcune scritture dedicate alla solita Sicilia a una dimensione. Mi disse con calma saggezza: «C’è chi ancora non ha smesso di cercare e ricercare, pensa a De Vita, al suo sguardo, alla sua voce onesta; i nostri discorsi devi continuarli leggendo i suoi libri». Ho iniziato così, tanti anni fa, a leggere l’opera di Nino De Vita, dopo aver ascoltato le parole affilate che mi disse Vincenzo Consolo.

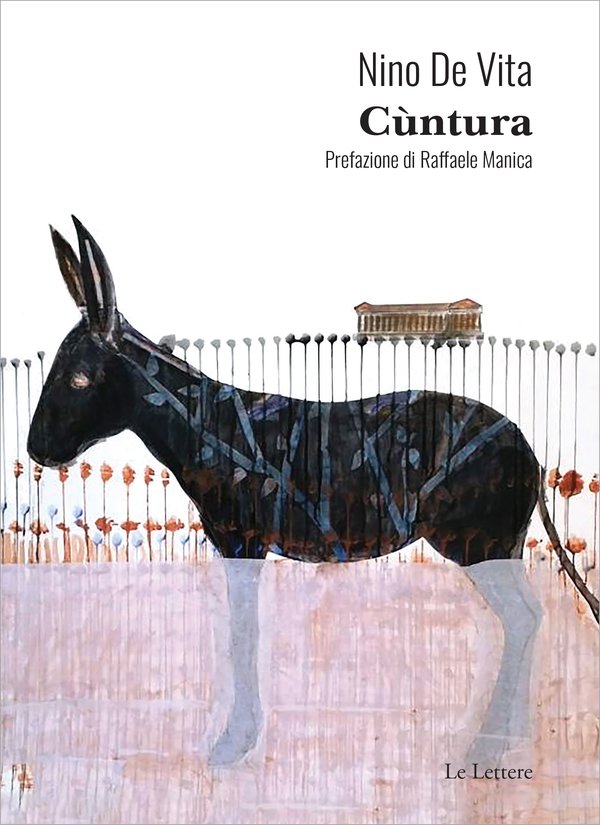

Nello scorso autunno, per Le Lettere di Firenze è stata pubblicata una nuova edizione di Cùntura, la raccolta di racconti in versi, i cunti, le favole antiche di Nino De Vita. Rivive così l’ecosistema di un poeta unico, epico e un po’ solitario, cavalleresco e umile.

Cosa sono i cùntura? Sono favole nate dall’oralità familiare, come intima e familiare è la lingua in cui li leggiamo, la lingua di Cutusìo, il luogo di vita del poeta, nella prua occidentale della Sicilia, vascello fantasma incagliato per sempre nel ventre del Mediterraneo.

Se è vero che ogni opera di creazione ha diversi livelli di lettura, questi testi ne hanno davvero infiniti. Ci troviamo infatti di fronte ad una doppia scrittura, una nella lingua di Cutusìo, una in lingua italiana, entrambe scritte dal poeta stesso. Non è solo il poeta che si autotraduce, come ci suggerisce Raffaele Manica nella veloce e illuminante prefazione, oppure forse lo è nel senso più profondo che esista: i testi in italiano da un lato spiegano la forza della lingua familiare mentre i testi in siciliano/cutusiano già spostano altrove il significato che avevamo, appena prima, creduto di intendere. È un caleidoscopio di senso, lo specchio infinito dove ogni lettura rimanda a ciò che dobbiamo ancora comprendere.

E, del resto, il poeta ha creato tutto rapsodicamente, come nella tradizione della più antica letteratura mediterranea, e in questo sta il segreto di un passaggio tra oralità e scrittura che è irripetibile e che, a ogni trasmigrazione tra una dimensione e un’altra, produce un mondo letterario nuovo e diverso, di immagini, di vite. Una lettura che trasmette un senso di infinito, pur nel confine di un fragile lembo di terra, Cutusìo.

Il primo dei cùntura che ho letto è stato ‘U rrizzu/Il riccio. È la storia semplice di un riccio che, vicino alla fine di una vita avvilita e sfortunata, trova insperato conforto nelle cure di un capraio, che a un certo punto gli sembra pure una specie di compare, ma che stava in verità semplicemente allevandoselo per averne più ricco stufato.

Mi perdonerete se riporto in parte il testo, anticipando il piacere della lettura integrale, ma pochi versi valgono più di mille spiegazioni:

«E chi rran cori letu chi cci avia

pi dd’omu chi spissiava,

c’u pitinnia. Purtava

mangiunarì. Cci stava

agghimmatu nna aggiaa taliallu, spiliusu.»

E in italiano:

«E che cuore contento aveva

per quell’uomo che veniva a trovarlo,

che lo accudiva. Gli portava

ghiottonerie. Restava

chino sulla gabbia

a guardarlo, amoroso.»

Molti altri sarebbero gli esempi da riportare, tra i ventuno racconti di questa splendida edizione: la triste sorte del lombrico, tradito dagli altri animali dell’orto in un processo sommario che rimanda a Orwell (ma anche al cinema di Fritz Lang); la disperata ricerca della gazza per i piccoli rapiti dagli uomini a interromperne la pericolosa generazione; la storia solitaria di una comunità di animali e animaletti in un piccolo casolare sulla timpa che trova speranza nella inaspettata ma fugace permanenza di un ragazzino. Sono storie dove si rintraccia la tradizione della favola dell’età classica, in uno scenario panico in cui uomo e animali vivono sotto un unico cielo, pur in obbedienza alla cieca legge di natura, che esige i suoi sacrifici, la legge della sopravvivenza.

Ma, al fondo, ritorna sempre la straordinaria lingua di De Vita: è il linguaggio, spesso anche giocoso, di una comunità, di un piccolo luogo, di un nido oserei dire. Ma è pure il linguaggio della vita che lotta contro l’entropia pronta a travolgerla, un linguaggio che di fronte a un mondo bellissimo e perduto, ne conserva ogni istante, ogni ricordo, ogni passo, felicità e grazia, dolori profondi, tutto serbato nei suoi fonemi, nei suoi slanci. La lingua di De Vita ci esprime invece che ingannarci, e ingannare: è la stessa del verbo del principio.

Leggere Cùntura è come rintracciare il tempo nel suono, le immagini nel suono, la verità nel suono, e poi scoprire che il suono ci ha insegnato, in ipnosi, il senso e l’architettura di un mondo che solo ora conosciamo davvero. Deve essere stato così che i primi uomini, nelle notti in cui condividevano la paura con gli animali, hanno scoperto che dovevano imparare a parlare, per raccontare quello che tutti gli esseri viventi sentono e che altrimenti è in balia del buio e del nulla. I Cùntura di Nino De Vita sono una cosmogonia – lontanissimi dai tanti inganni editoriali così alla moda – e in lui troviamo uno dei più saggi nocchieri che tracciano la giusta rotta della letteratura siciliana, o, forse, di tutta la letteratura.

***

Pubblichiamo di seguito un inedito del poeta Nino De Vita.

’I CUCINI

(LE CUGINE)

Siccava pumaroru, fidduliati

a mmità, e mpustati

rraputi a ggiru a ggiru

ra ggebbia: una filata

lassata raccussì

a còciri pi tuttu

’u jornu sutta ô suli.

S’annigghiau

’u celu a mmari ncapu ri salini.

Si fìciru accupusi

’i truppiani, vunciati,

agghicaru cchiù ncostu:

un tunneddu pi ncapu

ra casa.

S’arricampau ’a cucina

c’un panaru a cucucciu

ri ficu.

“Tagghiamu puru chissi”

rissi. E ’i tagghiaru, ’i mìsiru

rraputi ncapu ’u ggiru

ra ggebbia: una filata

p’acciancu a chidda chi

cc’era ri pumaroru.

Accuminciau a sbizziari.

Curriu Ddora a cògghiri

i pumaroru, i ficu,

ch’avìanu a siccari.

Eu stavu nno rarreni ra finestra,

cu ’i cucini, a taliari

ri vitra scutulari

nne cosi ch’un cci avìanu rriparu;

a sèntili parlari:

e ddi chissu e ddi chiddu,

ra picciuttanza chi

passava nna ddi casi

ru bbagghiu.

“Quann’è chi mi maritu vogghiu jiri

a vvìviri nno ’n postu

fora ri ccani” rissi

Ddora.

E Annita: “Eu ammeci

arrestu cca, ’u sacciu,

è sicuru.

Cu mi voli, com’è

chi sugnu, senza ’a vista

ri l’occhi”.

Nisciu fora Ddora.

E ammicciannu, nno celu,

’u nivurumi ch’un

si nn’jia:

“ ’U suli un spunta cchiù”

rissi.

Seccava pomodori, tagliati/ a metà, e sistemati/ aperti lungo i bordi/ della gebbia: una fila/ lasciata così/ ad asciugare per tutto/ il giorno sotto il sole.// Si oscurò/ il cielo a mare sopra le saline./ Si fecero cupi/ i nuvoloni, gonfi,/ vennero più accosto:/ una cupola sopra/ la casa.// Arrivò la cugina/ con un paniere ricolmo/ di fichi./ “Tagliamo pure questi”/ disse. E li tagliarono, li misero/ aperti lungo i bordi/ della gebbia: una fila/ accanto a quella che/ c’era dei pomodori.// Cominciò a piovigginare./ Corse Dorotea a raccogliere/ i pomodori, i fichi,/ che dovevano essiccare.// Io stavo dietro la finestra,/ assieme alle cugine, a guardare/ dai vetri piovere/ sulle cose che non avevano riparo;/ a sentirle parlare:/ e di questo e di quello,/ della giovinezza che/ passava in quelle case/ del baglio./ “Quand’è che mi sposo voglio andare/ a vivere in un posto/ lontano da qui” disse/ Dorotea./ E Anita: “Io invece/ rimango qui, lo so,/ è sicuro./ Chi mi vuole, com’è/ che sono, senza la vista/ degli occhi”.// Uscì fuori Dorotea./ E fissando, nel cielo,/ il nerume che non se/ ne andava:/ “Il sole non spunta più”/ disse.

Si ringrazia il poeta Nino De Vita per l’inedito concesso a Limina.