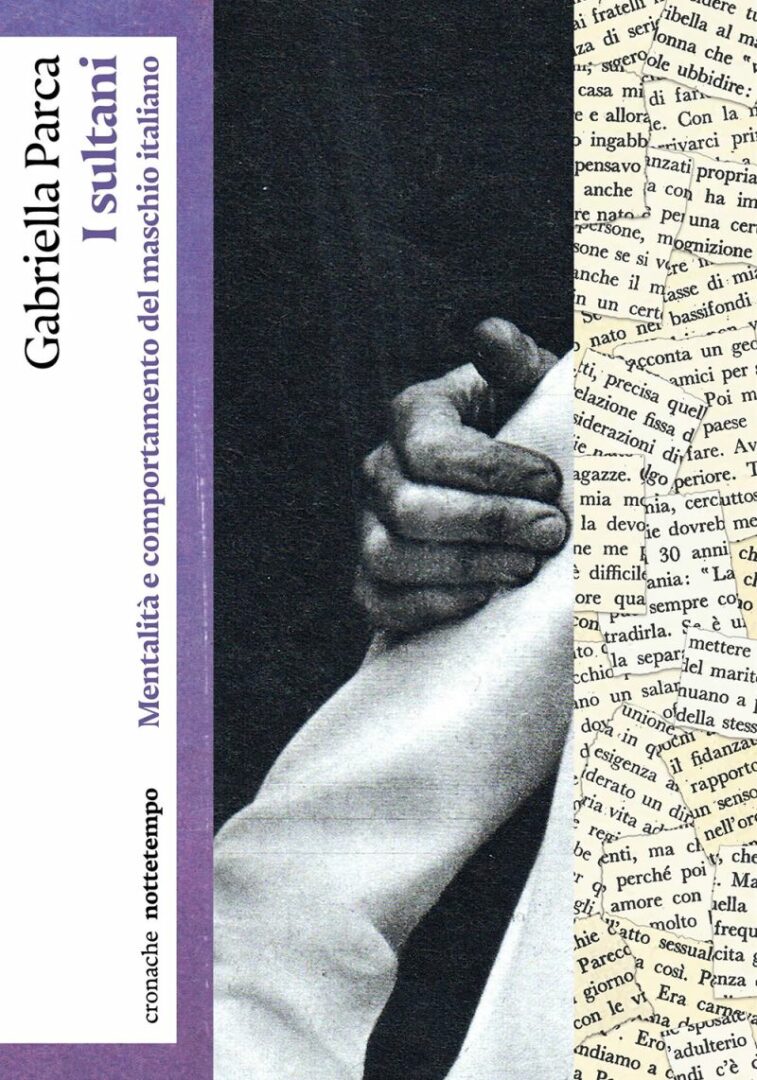

Un camionista romano, uno studente siciliano, un disoccupato napoletano, un industriale milanese, un pastore sardo, un rappresentante di commercio torinese, un pescatore della costa amalfitana, un meridionale a Milano, un poeta-contadino, un architetto veneziano. A leggerlo così sembrerebbe l’elenco delle personae di un testo teatrale. Sono invece i prototipi epocali documentati dall’indagine che Gabriella Parca condusse a proposito della “Mentalità e comportamento del maschio italiano”, conclusasi poi in un volume edito da Rizzoli nel 1965, dal titolo evocativo e a tratti inquietante de I sultani. Opera che a suo modo tentò di rischiarare alcuni anfratti bui della società italiana, è ritornato all’attenzione dei lettori dopo che l’editore nottetempo lo ha da poco ricondotto in libreria con una prefazione di Ludovica Lugli.

Come l’indagine di Gabriella Parca e Maria Luisa Piazza si fondava su un metodo d’ispirazione antropologica, dove l’intervista rivolta al proprio oggetto di studio era funzionale a far risaltare un lessico e quindi una visione del mondo, così l’analisi posteriore di Lugli mostra – attraverso lo strumento statistico – come tanti dei nodi problematici affrontati da Parca (la sessualità femminile, il tradimento, la famiglia, la maternità) abbiano subìto nei decenni successivi uno sviluppo, mostrando una sensibile metamorfosi legata soprattutto ai rapporti di genere. In sintesi: quegli uomini intervistati da Parca e Piazza nell’Italia del post boom esprimevano una retrività che agli occhi di noi lettori odierni potrebbe risultare irrimediabile, arcaica nel senso deteriore del termine, mentre le cifre citate da Lugli rispetto all’oggi indicano uno spostamento, un cambiamento da parte della “mentalità del maschio”.

Siamo a tal punto immersi in questo passaggio epocale che non possiamo fare altro che annuire, poiché parte della nostra esperienza minima supporta la percezione disegnata da quelle statistiche. Ma c’è un ‘ma’. O meglio, un dubbio rispetto alla fase attuale, proprio a partire dalla rilettura de I sultani. Ripartiamo quindi dalla tesi di fondo che supportava la ricerca di Parca: il patriarcato definisce la vita delle donne. Il controllo maschile è rivolto alla vita quotidiana, alla famiglia, all’educazione, ai processi legati alla carriera lavorativa, alla sessualità intesa come libera e cosciente espressione del sé. La società maschile, infine, può esistere solo in virtù di una colossale stasi femminile, una subordinazione che è materia di un verbo sempre uguale a sé stesso: reprimere. Pertanto, una puntuale ricognizione delle strutture familiari – come fa Parca attraverso le sue interviste – è necessaria per individuare una serie sostanziale di contraddizioni insite in una cultura che in superficie persegue le consumate ipostasi del mito mariano (la donna come madre, la donna come moglie), mentre nel magma reprime alla base ogni sospetto rizoma di autonomia femminile. Dualità che produce una tensione costante: contesto fertile per una presa di coscienza da parte di chi è subordinato, ma anche terra di mezzo, zona grigia dove – come nel celebre inciso gramsciano – i mostri prosperano.

Allo stesso modo una riflessione archeologica intorno al volume di Parca ci consente di evidenziare un aspetto non laterale, ovvero l’essere stato anticipatario, pioniere, di un certo numero di motivi che caratterizzarono il dibattito femminista nel corso degli anni Settanta. Tensione avanguardista che è chiaramente percepita anche dal lettore di oggi.

Vorrei dunque ritornare alla formulazione sintetica di cui sopra – il patriarcato definisce la vita delle donne – per testarne anche solo empiricamente la persistenza ai tempi nostri. Credo sia un gesto naturale, quasi consustanziale alla lettura, sovrimporre un testo al proprio paesaggio di riferimento, ridurlo a lente, stetoscopio per conoscere il battito delle cose correnti. Nel nostro caso, forse, è sufficiente porsi la domanda: cosa resta di quel controllo, di quella repressione praticata in piena coscienza dagli uomini contro le donne nella società ancora fortemente patriarcale nell’Italia a metà degli anni Sessanta? Cosa resta di quel sentimento oscuro, misogino per costituzione?

Da parte mia non ho statistiche da esporre, non ho quantità finite grazie alle quali formulare risposte di buon senso. Osservo il mio tempo, e come tutti noi lo attraverso con il mio carico di paura e di scandalo. Leggo le cronache incessanti della strage che uomini perpetrano nell’esistenza di donne, rinnovando giorno dopo giorno quell’indegno sentimento del possesso che è ben lontano dall’essere sepolto mentre invece sopravvive come retaggio, veleno anche dei nostri anni. Osservo lo scempio dei corpi nella loro pubblica rappresentazione, una violenza che passa dalla definizione ossessionata di un canone formale, al quale è un obbligo appartenere, tendere con tutti gli sforzi possibili, per non ritrovarsi ai margini, per non incorrere nella solitudine, in quello che, senza timore romantico, potremmo chiamare oblio. Percepisco di continuo echi di patriarcato che infondono subdolamente insicurezza in chi non è conforme, che minano l’equilibrio di una quotidianità già di per sé contraddistinta dall’incertezza. Volti e corpi di donne, e di uomini, che si rappresentano secondo il paradigma dei loro stessi oppressori, che vi aderiscono, vi coincidono in questa sorta di neo-colonialismo condotto sulla loro materia viva.

Certo – obietteremo – è solo una parte del nostro mondo, non la totalità, ma quest’osservazione di per sé non mi consola. Allo stesso modo il calcolo più o meno esatto non è il mio campo. Mi affido invece al pensiero e alla scrittura di chi sa dare alle mie impressioni una fondatezza più concreta. C’è un passaggio nel seminale Fare femminismo (nottetempo) di Giulia Siviero che trovo complementare, in parte, al discorso iniziato da Parca più di mezzo secolo fa, come se i due lavori rappresentassero la possibilità di una sequenza.

Scrive Siviero nel quinto capitolo del suo volume, dal titolo Esibire i corpi come materia infiammabile:

«Un corpo nudo alle proprie condizioni si trasforma immediatamente da simulacro di debolezza a simbolo di potenza: si sottrae al proprio destino, diviene arma e amuleto, strumento di resistenza, piacere o rivoluzione. Innesca un cortocircuito, scatena ribellione. E mette paura. Da sempre, nei secoli dei secoli.»

Scelgo questa affermazione come una delle possibili epigrafi del discorso che si sta scrivendo nella tempesta di questi anni, solo all’apparenza confusi, e innervati invece da un diffuso sentimento di liberazione dalla persistenza di un sistema sociale che fatica a morire.

Un sistema che in un tempo non troppo lontano – come Parca documentava – assumeva il volto e la voce di un padre o di un fratello rei confessi della loro totale sovranità sul corpo e sulle vite delle loro mogli e sorelle, e che oggi conservando la stessa violenza delle origini si è insidiato nei meccanismi di produzione e consumo, alleati indefessi di quel che resta delle nostre spoglie patriarcali. La sua agonia, la sua resistenza, i suoi continui colpi di coda, sono il nostro spazio e il nostro tempo, ovvero le coordinate di un mondo ostinato e oppressivo in cui anche noi, volenti o nolenti, ci troviamo ancora a vivere.Dettaglio di copertina, edizione italiana