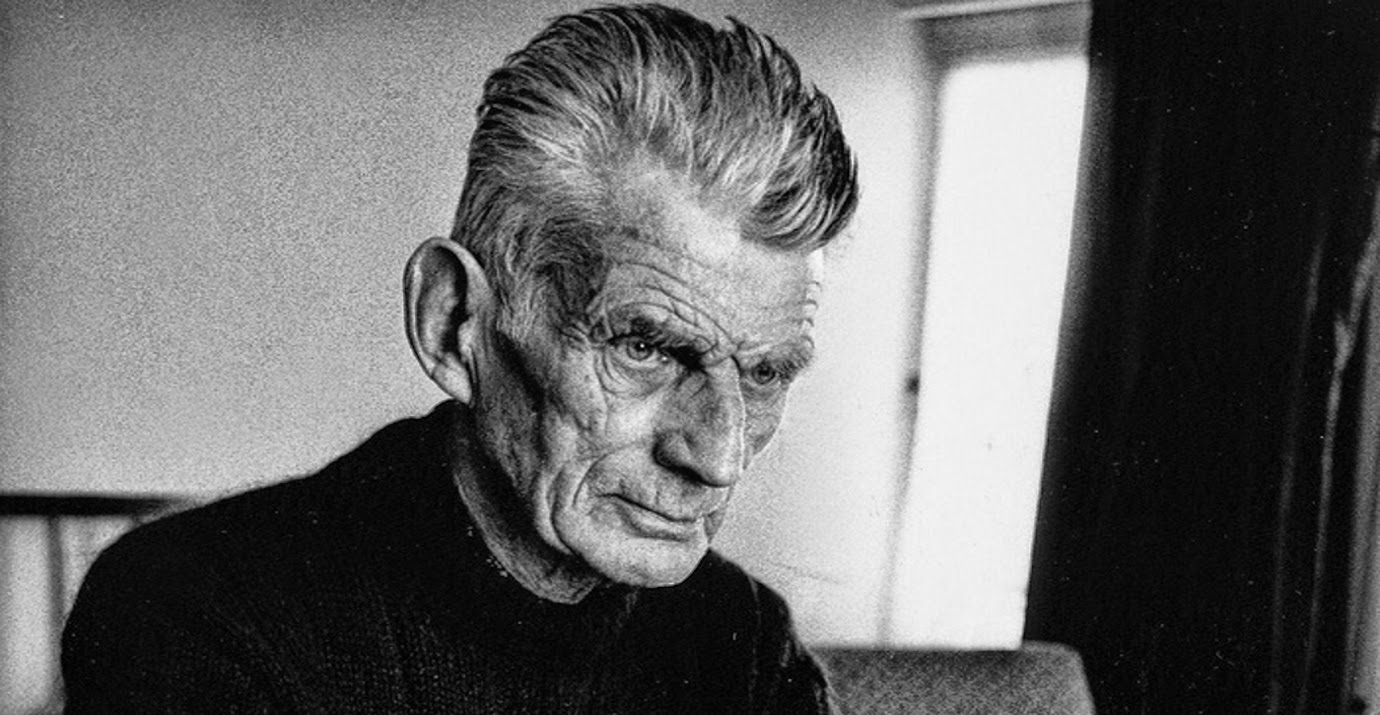

Beckett e Schopenhauer non raggiunsero tanto presto la fama. Certo, Beckett dovette aspettare meno del filosofo, con Aspettando Godot, mentre il solitario di Danzica dovette attendere i suoi Parerga per poter finalmente dire: il mondo sa che esisto! Ma poi il mondo capì davvero Schopenhauer? E Beckett? Entrambi non amarono mai la folla, la socializzazione, l’incontro forzato con l’umano; furono sempre riservati, gelosi della loro solitudine, amanti del silenzio. In Esercizi di ammirazione Cioran ricorda: «Per intuire quello spirito singolare e isolato che è Beckett, bisognerebbe insistere sull’espressione “tenersi in disparte” […] Non vive nel tempo ma parallelamente al tempo. […] È uno di quegli esseri che fanno pensare che la storia è una dimensione di cui l’uomo avrebbe potuto fare a meno». E su Schopenhauer Nietzsche in Schopenhauer come educatore scrisse: «Questo fu il primo pericolo alla cui ombra Schopenhauer crebbe: l’isolamento. […] il deserto e la caverna sono immediatamente lì, dovunque egli viva».

Questi due grandi isolati comunicarono e la loro comunicazione non cessa di avvolgerci, di pungere il nostro intelletto; a differenza di oggi, dove tutti credono di dover comunicare qualcosa, il loro esempio ci mostra come un’attività realmente profonda e incontenibile raggiunga comunque la comunicazione più alta. Essi comunicano perché sono, oggi, con l’esplosione mediatica, si comunica perché è possibile farlo. Nulla in Beckett e in Schopenhauer è gratuito. Ma questo si potrebbe dire di molti altri filosofi e scrittori. La differenza è che in essi c’è un peso delle parole che raramente si avverte in altri autori. La loro solitudine, il loro essere in disparte, non è forse essenzialmente legato a questa cura per le parole? Il culto del silenzio è sempre l’altra faccia del culto delle parole. Non a caso Beckett in L’innominabile scrisse: «Sarà il silenzio, un istante, un lungo istante, o sarà il mio, quello che dura, che non è durato, che dura sempre, sarò io, bisogna continuare, non posso continuare, bisogna continuare, e allora continuerò, bisogna dire delle parole, sin che ce ne sono, bisogna dirle, sino a quando esse mi trovino». In questo passaggio finale tra parola e silenzio c’è un rapporto che non si può facilmente far rientrare in categorie classiche; non si tratta né di alleanza tra parola e silenzio, né di antagonismo; si tratta di un rapporto dove la parola scava verso il silenzio e il silenzio si ritrova «colmo di mormorii». Deleuze in L’esausto aveva giustamente notato che «le parole per Beckett diventano col tempo sempre più insopportabili. E la ragione per la quale non poteva non sopportarle sempre meno, la conosceva fin dall’inizio: la difficoltà particolare di “forare” la superficie del linguaggio, perché appaia finalmente “quel che si cela dietro”».

Si tratta di una lotta allora, di una sfida contro il linguaggio? Non direi. Il linguaggio è certamente una materia non facile, ma non perché, come credono gli scrittori mediocri, è difficile trovare le parole giuste e il giusto ordine, ma perché è all’interno della parola stessa e dei suoi spazi vuoti che occorre saper scrivere. In fondo Beckett non voleva annullare la parole. Raggiungere il vuoto non significa raggiungere il nulla. In questo senso Beckett è molto vicino alla cultura orientale, dove gli artisti devono mostrare la pienezza del vuoto e la vuotezza di ciò che è pieno. Se Schopenhauer è vicino all’oriente (artiano e induista) per motivi etici, Beckett lo è per motivi estetici. «Adesso è di me che debbo parlare, sia pure facendo uso del loro linguaggio, sarà un principio, un passo verso il silenzio, verso la fine della pazzia, quello di dover parlare e di non potere, salvo che di cose le quali non mi riguardano, che non contano, alle quali non credo, e di cui mi hanno rimpinzato per impedirmi di dire chi sono, dove sono.» Beckett sa che lo scrittore è costretto ad usare il «loro linguaggio», un linguaggio collettivo, stratificato, dove ogni parola è piena di senso e di controsenso, piena di automatismi e clichés; ecco perché si tratta di raschiare il più possibile la superficie del linguaggio e delle parole, se si vuole sfuggire alla falsità, se si vuole dire «chi sono, dove sono». Per questo «le parole che era necessario dire, non è necessario che siano molte». A che cosa tende allora Beckett? Al minimo, come ha notato in Figure della differenza Laura Piccioni: «Beckett non progredisce su una ipotetica via di rappresentazione nichilistica (da Aspettando Godot a Respiro). Esplora il minimum». Questa esplorazione non può avere fine, perché si tratta di un avvicinamento continuo, di uno scavo che «propone sempre nuove ‘stesure’». Ecco perché Beckett scrive: «Comunque, sono costretto a parlare. Non tacerò mai. Mai». Anche in Schopenhauer troviamo una lotta, uno sforzo notevole verso il linguaggio e le parole, lotta che avviene contro la degenerazione della lingua operata dal tempo e dagli uomini:

Le riviste letterarie dovrebbero alzare una diga contro lo scribacchiare senza scrupoli del nostro tempo […] È assolutamente sbagliato voler trasferire anche in letteratura la tolleranza che per forza si deve usare verso le persone ottuse e senza cervello in società, dove simili tipi brulicano. Nella letteratura costoro sono, infatti, intrusi sfacciati, e qui disprezzare le cose cattive è un dovere verso quelle buone: per colui per il quale nulla è cattivo, nulla parimenti è buono.

Queste parole sono un monito feroce oggi come ai tempi del filosofo; per Schopenhauer non poteva esserci alcuna democrazia nella comunicazione, poiché non si poteva permettere ad ognuno la possibilità di esprimersi; non a caso il filosofo tedesco non sopportava i giornali. Di certo è una posizione reazionaria, aristocratica, politicamente scorretta, diremmo oggi, ma cosa si nasconde in essa? Un rispetto totale per una lingua elevata, classica, non deformata da scrittori incapaci. In Schopenhauer ritroviamo la rabbia e la serenità nello stesso tempo; egli odiava la letteratura commerciale (della quale sua madre era una prolifica rappresentante), ma sapeva anche che non avrebbe resistito nel tempo. E aveva ragione. Oggi noi leggiamo Schopenhauer e non i romanzetti rosa di sua madre, la signora Johanna, che ospitava nei suoi salotti personaggi come Goethe e i fratelli Schlegel. Un punto importante da focalizzare è la concezione che Schopenhauer aveva della scrittura: essa doveva essere chiara e essenziale, senza troppi fronzoli e oscurità. Possiamo forse dire che anche il filosofo cercava il suo minimum? Sì, ma a patto di intendere la differenza tra il suo e quello di Beckett. L’essenzialità di Schopenhauer non nasce, come in Beckett, da una ricerca personale sulle parole e sul loro svuotamento, ma ha origine da una formazione classica dello stile; basta leggere queste sue parole:

Non vi è nulla di più facile che scrivere in modo che nessuno possa capire; come, invece, nulla è più difficile che esprimere pensieri significativi in modo che ognuno debba comprenderli. […] un autore nulla dovrebbe temere più del palese sforzo di far vedere più spirito di quanto non abbia; ciò, infatti, risveglia nel lettore il sospetto che egli abbia assai poco spirito […] Appunto perciò è un elogio, quando si chiama ingenuo un autore; questa parola sottolinea, infatti, che egli può mostrarsi com’è.

In questo senso Beckett ha seguito il consiglio schopenhaueriano, non cercando mai di mostrare «più spirito di quanto non abbia», anzi, è andato ben oltre, cercando di ridurre al minimo quello che già aveva. Possiamo allora dire che Beckett è un autore ingenuo perché si mostra «com’è»? In realtà Beckett scava qualsiasi ingenuità, qualsiasi «com’è», sapendo d’essere «assente, sempre. Tutto è successo senza di me». La sua, al massimo del minimo, può essere solo una ingenuità dell’assenza. Beckett aveva letto Schopenhauer e lo aveva apprezzato. Non sappiamo fino a che punto e fino a che livello il pensiero schopenhaueriano lo abbia influenzato. C’è un passaggio in Aspettando Godot che espone una teoria schopenhaueriana:

Le lacrime del mondo sono immutabili. Non appena qualcuno si mette a piangere, un altro, chi sa dove, smette. E così per il riso. (Ride) Non diciamo troppo male, perciò, della nostra epoca; non è più disgraziata delle precedenti. (Pausa) Ma non diciamone neanche troppo bene. (Pausa) Non parliamone affatto.

Si tratta dell’immutabilità della quantità di dolore presente nel mondo, che Schopenhauer in Metafisica della natura aveva così espresso: «il nostro dolore attuale riempie uno spazio, nel quale, se quello non fosse, immediatamente un altro subentrerebbe».

Il mondo, come ogni singolo fenomeno, è il prodotto di un’unica volontà, infinita e insaziabile, quindi, pur venendo meno dei fenomeni o cause empiriche del dolore, il dolore complessivo rimane immutato, come rimane immutata la cosa in sé (volontà) rispetto ai fenomeni. È da notare il fatto che questa visione non conduce Beckett a una condanna della realtà, ma piuttosto a un «non parliamone affatto», come se il pessimismo schopenhaueriano fosse un discorso superfluo. Nella poesia Dortmunder di Beckett appare proprio il nome del filosofo:

Allora si richiuse, come un rotolo,

e la gloria s’ampliò del suo dissolvimento

in me, artiano, sterco di tutti i peccatori.

Schopenhauer è morto, la maitress

mette via il suo liuto.

Schopenhauer era un musicista dilettante, ma suonava il flauto; forse la sostituzione dello strumento musicale non è un caso: il filosofo è morto, è ormai indifferente mettere via un flauto o un liuto, noi, i lettori del filosofo, tra i quali lo stesso Beckett, possiamo ri-suonare il suo pensiero con lo strumento che vogliamo, in nuove partiture, in nuove strutture, un po’ come fece Joyce con le classificazioni sociali e storiche di Vico, facendole proprie «quale espediente strutturale». Beckett fa proprie diverse idiosincrasie del filosofo, l’ossessione della lingua, del corpo e della comunicazione.

Non abbiamo a che fare, quindi, con due “misantropi”, quanto, piuttosto, con due uomini radicali; radicali nella loro riflessione e nella loro ricerca. È questa radicalità che dà forma alla loro riservatezza, al loro stare in disparte.