Nella motivazione con cui è stato proposto allo Strega, Enrico Deaglio ha definito Città Sommersa un romanzo «denso di pietas non immemore» e «un esordio letterario fulminante». Città Sommersa (Bompiani) è il racconto della lunga e paziente ricerca che l’autrice, Marta Barone, ha dedicato alla storia di L.B., Leonardo Barone, cioè suo padre, scomparso nel 2011. Barone, paragonato a «un fuoco violetto, una luce misteriosa», fu un generoso militante della sinistra extraparlamentare, in un tempo tanto remoto quanto eruttivo e incandescente. Di mestiere fece tante cose diverse. Altrettante sono le scoperte che la figlia fa sul conto del padre, compreso il coinvolgimento come testimone in un fatto di cronaca sconvolgente. Fu anche un medico (come lo fu Deaglio; in entrambi i casi l’esercizio della professione venne conteso dagli impegni e gli imprevisti della lotta politica). E poi L.B. fu un mistero, che Marta Barone cerca d’indagare e alla fine, puramente, di contemplare. Così come Città sommersa è un libro che, al di là dell’inchiesta privata che lo innesca e della ricostruzione storica puntuale, si lascia contemplare come un’opera d’arte e un lavoro di finissima qualità letteraria. Per esempio: le pagine 32 e 33 sono costruite con una sintassi avventurosa, costringono a rileggere da capo, ma a conti fatti reggono, come le case disegnate da Frank Gehry, e soprattutto il lettore non può che ricavare altro piacere mentale, come se il foglio rilasciasse più succo a una seconda e terza lettura. Lo stile di Città sommersa è attento, a tratti battente, ricchissimo d’immagini e interstizi.

In Città sommersa l’inchiesta intima e privata si alterna alla ricostruzione di alcune vicende storiche (lotte di fabbrica, lotte per la casa e alcuni episodi legati alla storia del terrorismo a Torino). Quali di questi due fili ti ha dato, perdona il gioco di parole, più filo da torcere?

La gestazione del libro è stata molto lunga anche perché non riuscivo a trovare la struttura dentro la quale muovermi. Quando l’ho trovata, avevo molta più carne al fuoco di prima: ogni ricerca aveva portato altre pozze in fondo alle quali c’erano detriti di mio padre e della sua vita da inseguire (mi riferisco per esempio all’occupazione di strada delle Cacce, che mi è stata raccontata molto tardi rispetto al resto e su cui ho dovuto fare una ricerca mostruosa, lunghissima). Quindi, diciamo, ci sono stati diversi momenti di grande difficoltà. Al di là del reperimento delle notizie, che erano solo negli archivi dei giornali che spesso non avevano chiavi di ricerca (penso a tutto il materiale di Lotta Continua che Erri de Luca ha messo a disposizione online, in cui ho passato settimane a cercare il giorno giusto, la settimana giusta, la pagina giusta), le grandi difficoltà sono state, dal punto di vista della scrittura, quattro: dal punto di vista intimo, raccontare il rapporto con mio padre cercando di evitare sentimentalismi e rancori; parlare della Fiat e delle lotte “minori”, riferite alle altre piccole fabbriche, le boite, che erano dappertutto a Torino, evitando l’agiografia ma rispettando la durezza e la necessità di quelle lotte, e cercando in parte di restituirne il quotidiano; evitare il sentimentalismo nel racconto delle lotte per la casa, che hanno avuto le loro oscurità soprattutto in seguito, ma allo stesso tempo cercare di immaginare cosa significa essere poveri, davvero poveri, ed essere sottoposti all’arbitrio più totale, alla violenza della loro condizione, senza per questo magnificarli o trasformarli in santi; infine, sicuramente difficilissimo è stato raccontare parte della lotta armata (non mi occupo di tutto, ma solo di quello che riguarda la storia che racconto, e quindi salto molti omicidi eccellenti), dei contatti con il movimento, dando l’idea della contiguità ma anche della fortissima differenza nella scelta finale: uccido o non uccido. Volevo mostrare l’ambiguità e le mollezze, giustificate certamente dal clima politico, della sinistra extraparlamentare, l’inutilità della violenza armata soprattutto in certe circostanze, e non mi sono preoccupata di giudicare (una cosa per me è se pensi be’, quello se l’è meritato; una cosa è se lo fai), perché questo non è un libro che poteva richiedere la sospensione del giudizio, dato che il mio personaggio entra e si muove dentro questo mondo che sembra così lontano. Ma ho cercato di mantenere il mio sguardo anche su eventi terribili come per esempio le uccisioni di Barbara Azzaroni e Matteo Caggegi, la loro esposizione brutale e medievale, la sorte soprattutto di quest’ultimo, che forse, se preso in tempo, avrebbe potuto essere evitata. Difficilissimo è stato uscire dalla lingua del giornalismo e dei saggi storici e cercare di raccontare questi eventi con una voce mia, nonostante dovessi in qualche modo rinunciare al tipo di scrittura che avevo potuto usare in altre parti; spero di esserci almeno parzialmente riuscita. Le sfide, insomma, sono state tante. Ma è più difficile dire cosa è stato tuo padre per te e con te oppure rielaborare in senso narrativo un episodio di cronaca? Non saprei dirlo.

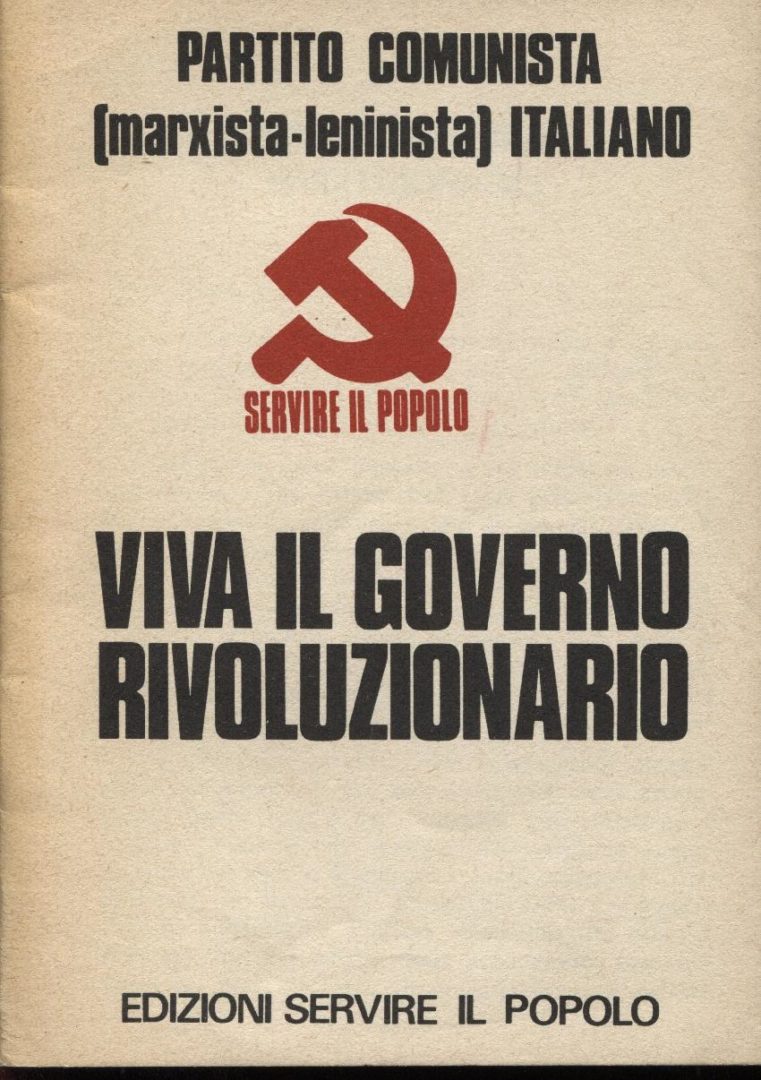

Nel libro c’è una lunga parte dedicata al Partito Comunista (Marxista-Leninista) Italiano, anche noto come Servire il popolo, il partitino d’ispirazione maoista attivo in Italia tra la fine degli anni Sessanta e la fine degli anni Settanta. Le sue derive settarie si sono prestate anche a frequenti ironie. Per esempio ne Il Caimano di Nanni Moretti c’è una scena paradossale ispirata ai cosiddetti matrimoni comunisti. Tuttavia, nel tuo libro c’è un momento vertiginoso: incontri uno scrittore, ex militante di Servire il Popolo, il quale sembra supplicarti e chiederti, se davvero vorrai scrivere di quel vecchio partito, di provare a farlo usando la pietà e non il sarcasmo…

È stato davvero un momento vertiginoso, anche nella mia esistenza. Ricordo la sua espressione mentre lo diceva, e il tono urgente e delicato insieme. Lui mi diceva: sei così giovane che per te sarà tutto allucinante, assurdo, degno soltanto di un disprezzo ironico. Del resto gli opuscoli di Servire il Popolo che mi ha dato avevano esattamente quel tipo di linguaggio per cui non si può provare che distanza, fastidio, sarcasmo. La separazione che mi chiedeva di offrire alle creature che avevano vissuto quell’esperienza era proprio tra il linguaggio degli opuscoli e le persone reali: persone che hanno sofferto, hanno perso tanto, hanno spesso rinunciato (come mio padre) a cose importanti per inseguire un ideale che oggi ci appare fantastico, ma in cui credevano con forza, ignoranti di cosa era successo davvero durante la rivoluzione culturale cinese tanto idealizzata, a malapena critici nei confronti di un’Unione Sovietica di cui non sapevano nulla. Il partito ha preso loro molto, o tutto, e in molti casi ha lasciato dietro di sé persone distrutte. Questa è una cosa che ho imparato nel tempo, ed è certo la compassione: ma anche una comprensione inaspettata, benché severa.

C’è qualche elemento che nel corso dello studio e della scrittura ti ha attratto della esperienza politica di Servire il Popolo?

Non sono mai stata attratta da quel tipo di esperienza politica proprio perché aveva un’impronta chiesastica che chiedeva tutto, letteralmente tutto, ai suoi membri. Io sono cresciuta da genitori laici (dopo, ovviamente…), soprattutto mia madre, e ho sempre provato una… repulsione? Forse è una parola troppo forte, ma comunque una sorta di avversione, per quel genere di partito. Come del resto ho provato repulsione per certi personaggi di Lotta Continua che andavano a sfasciare la testa ai fascisti a colpi di chiave inglese, come ho letto in Stajano. La strana dolcezza che c’era in Servire il Popolo era invece proprio nella differenza con i personaggi di cui sopra: sempre a volto scoperto, mai con armi in mano, in qualsiasi occasione, anche di scontro, benché ci sia stato un morto poliziotto durante una manifestazione a Milano dove non si è mai capito bene cosa sia successo. La strana dolcezza sta nel loro volontariato continuo, nello stare vicino agli immigrati e ai poverissimi, nel riparare loro i muri e le finestre e portare beni essenziali nei mercatini comunisti, nell’essere accanto a questi umili (non per forza belli, non per forza buoni, ma in condizione di bisogno e tanto bastava) nell’occupazione delle case, nei cortei, nel quotidiano delle persone. Questo tipo di militanza, così lontana dalle fesserie degli opuscoli e del comitato centrale, mi commuove, mi intenerisce: restare a discutere fino a così tardi da non riuscire a tornare a casa e dormire su una sedia in sede, o su una panchina; questo tipo di comunanza a cui mi sembra impossibile tornare. Non so se nel mondo in cui viviamo adesso sarà mai possibile qualcosa del genere, semplicemente perché è scomparsa l’utopia; ma certo qualche spunto su come rendere più utile la mia esistenza l’ho trovato; come del resto lo trovo ancora nella vita di mia madre e l’ho trovato a posteriori nella vita di mio padre dopo tutto questo; perché nessuno dei due ha mai smesso di occuparsi di chi aveva bisogno, e se è per questo molte delle persone con cui ho parlato, anche ex di Servire il Popolo che non l’hanno patito come altri, non l’hanno mai sentito come una setta, ma come un’esperienza della loro vita giovane.

Scrivi: «Certo: la politica restava al di sopra di tutto; ma c’erano tante parole e desideri che volavano, dare spazio ai rapporti umani, ai corpi, all’eterodossia, a tutta quell’arte, quel cinema, quella letteratura “non marxisti” che avevano tralasciato per anni, guardare altrove, scoprire la forma di una montagna, di una cattedrale, di un particolare curioso sulla volta di un androne della città, di un insetto, un uccello, un viale in autunno». È così che iniziò il famoso riflusso, cioè lo scioglimento degli anni 70 nel privato?

Non credo. Si tratta di due cose diverse, secondo me. Questa era un’apertura: un’apertura verso altri linguaggi, altra arte, superare le stereotipie ormai fossilizzate per cercare una libertà nuova. Io non credo che tornare individui sia necessariamente rientrare nelle proprie case e chiudersi dentro. Io penso che ci fosse una vera necessità di superare i moralismi e le obsolescenze dei vecchi partiti, incontrare le persone in modo nuovo. Vogliamo la poesia, scrivevano dei ragazzi al giornale di Lotta Continua, anche se brutta. Vogliamo vederla sui muri. Questo è riflusso? Non lo so. Io penso che la libertà individuale sia una necessità fondamentale dell’uomo. Poi, certo, quella comunanza incantata si è persa. Ma il riflusso penso riguardi altro: la vittoria della Fiat, lo schiacciamento dei lavoratori, l’individualismo aziendale portato ai massimi livelli della riuscita sociale e umana di una persona. La poesia non c’entra con tutto questo, e nemmeno la capacità di vedere cose nuove.

In bibliografia hai inserito un libro di Marco Revelli: Lavorare in Fiat. Vorrei saperne di più. Te lo chiedo anche perché le descrizioni del lavoro in Fiat nel tuo libro sono stupende… è da lì che vengono o hai consultato anche altre fonti?

Lavorare in Fiat è stata una lettura fondamentale, splendida, soprattutto per la capacità di Revelli di condensare gli eventi senza troppo parolame e allo stesso tempo restituirne la forza, l’emozione, il dramma. Ma le mie fonti vengono da molte cose, molte cose spesso viste e mai più ritrovate, come documentari su Raistoria dove parlavano gli operai che dormivano in stazione, appena arrivati, i loro visi semplici, in bianco e nero, così belli e puri, da interviste a sindacalisti, tra cui Bruno Trentin, che raccontavano con precisione la struttura della fabbrica e il perché fosse così importante portare le notizie da un cancello all’altro, visto che le separazioni fisiche erano immense. Purtroppo molti di questi documenti sono andati persi (ricordo un documentario che parlava dei cronometristi, addetti al conto dei minuti di pausa di un operaio, ma non l’ho mai più ritrovato). Fanno parte delle notti milanesi in cui guardavo di tutto, registravo le facce, le parole, ma non avevo la consapevolezza di segnare la fonte. Ricordo bene quella vita, era una vita parallela, a cui pensavo poi tutto il giorno, mi chiedevo come ridare i colori, i cappotti, i denti, gli occhi smarriti. O ci pensavo e basta. Come quel bambino calabrese che in un documentario diceva che faceva molta fatica a scuola, perché prima non parlava l’italiano. Ricordo la sua voce così tenera, il suo viso imbarazzato, i capelli pettinati con la riga da una parte, ma non come ritrovarlo. In quel mondo ho vissuto per anni, in parallelo alla mia vita “reale”, ma molto ne è andato perso, come le testimonianze degli abitanti di Battipaglia, come il ricordo del ragazzo ucciso della polizia che era ossessionato da Jan Palach. Anche questo fa parte della storia di Città sommersa, e in un certo senso va bene così: sono solo miei, ora. Sono parte della mia vita, anche quella reale. Ma suggerisco comunque la lettura dello splendido Torino ’69, con le fotografie di Mauro Vallinotto e alcuni contributi giornalistici, che davvero è una specie di compendio visivo al libro che ho scritto.

«In fondo, pensavo, era vero: non c’era molto altro che desse contenuto e direzione alla mia noiosa storia personale di raznočinec occidentale nata alla fine del Ventesimo secolo, nella pace, nel benessere, nell’affetto, nella disponibilità culturale. Scrissi che la mia vita “reale” non mi interessava. Non mi era mai interessata». In questo passaggio descrivi te stessa, ma pure un intero clima storico e sociale nel quale sono cresciute diverse generazioni. Però mi sembra che in queste settimane sia tutto cambiato. Fine della pace, fine del benessere. Che ne pensi?

Viviamo di certo un momento inedito, irreale fino a poche settimane fa, a cui nessuno avrebbe mai pensato. La pace, il benessere. La pace c’è ancora; il benessere, vedremo. Non sono capace di fare previsioni e non sono né un’economista né un medico. Sicuramente qualcosa cambierà: ma non saprei dire che cosa. I nostri rapporti umani, la crisi economica… Sono state tante le crisi nella storia. Non sono ottimista come quelli che dicono che sicuramente impareremo a essere migliori. A me importa adesso che la gente smetta di morire. Il capitalismo andrebbe rivisto, senza dubbio, si veda il caso di Bergamo; ma succederà? Il capitalismo non si guarda mai indietro, rimane sempre uguale a sé stesso. Non riesco a fare profezie di cui non sono capace né responsabile. Io sono solo una che scrive delle cose.

«Sembrava che ci si potesse vedere solo in gruppi di tre, quattro al massimo – nel secondo caso era già un grande evento. Le case erano inviolabili […] C’erano le riviste, che però non portavano quasi mai a incontri fisici tra persone che si leggevano volentieri a vicenda. Era, ed è ancora, un’epoca povera, in cui qualsiasi slancio emotivo e intellettuale poteva avvenire soltanto con un’altra monade, al tavolino di un bar o al telefono». Quindi una forma di distanziamento sociale, in fondo, ci era già famigliare?

Sì, in un certo senso sì. Molto mi mancano le comunità intellettuali che altri sono riusciti a creare in altre epoche. Chissà se dopo il distanziamento obbligatorio riusciremo a riformarle, al di là dei book club e delle serate tra amici?

Per citare la domanda che si ponevano sempre i militanti di Servire il Popolo, tu ti sei mai chiesta nel tuo lavoro di scrittrice se quello che fai «serve al popolo o non serve al popolo»?

Spero che non serva al popolo nel senso in cui lo dicevano loro. Ma ho ricevuto molte lettere commoventi in questi mesi di persone che hanno vissuto quegli anni e che mi hanno detto «era proprio così, la nostra vita era questa, grazie di averla raccontata». Forse serve al passato e a chi ne è stato protagonista. Non mi piace pensare che la narrativa serva a qualcosa. Spero che serva a dare piacere e a dare memoria. Questo sì.

Nel tuo libro ti dai una risposta, almeno sul perché hai deciso di scrivere Città sommersa. Dici di averlo fatto per «Un atto d’interesse». Risposta stupenda, ma forse ellittica, della quale non comprendo fino in fondo il significato. Che cos’è “un atto d’interesse”?

“Interesse” è una parola molto semplice, ma che nasconde molti strati. Interesse è prima di tutto attenzione: Cristina Campo scrisse negli Imperdonabili: «l’attenzione è il solo cammino verso l’inesprimibile, la sola strada al mistero. […] avere accordato a qualcosa un’attenzione estrema è avere accettato di soffrirla fino alla fine, e non soltanto di soffrirla ma soffrire per essa, di porsi come uno schermo tra essa e tutto quanto può minacciarla, in noi e al di fuori di noi». Tutto il tema sotterraneo del libro, a partire dalle immagini rapsodiche che mi compaiono di fronte nella città di Milano, a me sconosciuta, e dalle mie convinzioni ferree iniziali, è un lento processo verso l’attenzione. Si passa da una cecità parziale a una sorta di visione. Questo è l’atto che ho compiuto verso mio padre: interessarmi a lui, al ragazzo, a L. B., a tutte le sue molteplici forme e la forma unica ma frammentaria che lo riassume, è stato vederlo, è stato guardarlo con vera attenzione, e quindi trasformarlo in un oggetto artistico e allo stesso tempo spezzare il silenzio (che purtroppo non verrà mai realmente colmato) che c’era tra di noi.

«Eppure, eppure c’era il mare. Lui amava il mare, e anch’io. Era un sentimento profondo e straziante e indefinibile». Ecco, mi sembra di capire che nella vita ci si lega a una persona non per ciò che è, ma per ciò che io e quella persona abbiamo in comune, per ciò che amiamo insieme… In questo caso, mi pare che a unire tu e tuo padre fosse il mare, il luogo dove andavate in vacanza, per non dire il Mediterraneo, il mito, quello scenario, quella vegetazione, quelle acque…

Il mito, sì, la mitologia che ci univa quando ero bambina, e il mare. Quel tipo di vegetazione aspra, quel tipo di roccia, di aria infuocata e di colore del mare, la fatica di raggiungere posti impervi, essere seduti su uno scoglio come animali, liberi, accovacciati, coi capelli che penzolano in faccia come alghe e la salsedine che lentamente si raggruma sulle braccia raccolte intorno alle ginocchia, è qualcosa che mi lega indissolubilmente a lui ed è qualcosa che fa parte indissolubile della mia infanzia, della mia anima e del mio corpo attuale, di donna adulta. Ciò che amiamo insieme è ciò che resterà. Questa penso sia una verità assoluta.

So che stai tenendo un corso sugli «scrittori italiani outsider».

Gli scrittori sono Tommaso Landolfi, Giorgio Manganelli, Anna Maria Ortese, Giovanni Comisso, Cristina Campo, Gina Lagorio, Goffredo Parise, Guido Morselli, Giorgio de Maria, Dolores Prato, Marina Jarre, Alberto Savinio, Giovanni Arpino, Pier Vittorio Tondelli, Juan Rodolfo Wilcock. Molti stanno vivendo una nuova fortuna, altri sono veramente scomparsi. Li ho scelti per puro piacere letterario e sarà questo il mio punto di vista: perché vale la pena leggere questo tale scrittore e questo tale libro, perché è ancora importante, perché è ancora bellissimo nonostante sia riservato solo alle bancarelle dell’usato.

Qual è il contrario dello scrittore outsider?

Lo scrittore da canone, da antologia. Non necessariamente un cattivo scrittore. Solo uno scrittore che ha avuto la fortuna di essere capito, di essere apprezzato, di cogliere il momento giusto, e che è diventato parte di una storia letteraria da cui però molti altri sono immeritatamente esclusi. Uno scrittore outsider può anche vincere lo Strega, a proposito: è capitato per esempio ad Anna Maria Ortese; è morta povera e dimenticata lo stesso.

Per chi fai il tifo allo Strega, oltre a Città sommersa?

Devo ancora leggere tutti, cosa che voglio fare per onestà intellettuale. Almarina di Valeria Parrella mi è piaciuto. Diciamo lei, anche per tutti i libri precedenti? Ma sì.