[Nota a cuore aperto del curatore del Controdizionario della lingua italiana (Baldini+Castoldi), testo contenente 218 parole di 185 alunne e alunni dell’istituto Marisa Bellisario di Inzago.]

***

Io la voce di mia madre la ricordo ancora (e temo, in confidenza, di essere inabile alla dimenticanza): in italiano, mi raccomando, altrimenti se ne accorgono. Ecco cos’è stata la lingua della mia adolescenza: misura esatta della privazione, del divario, del tutto quello che non puoi e che pure sei in una prospettiva igienico-sociale entro la quale solo i figli dei riusciti potevano, col loro italiano apparecchiato, stare alla mensa dei signori: la loro. Rabbia, questo provavo, rabbia a dismisura, nel sentirmi inopportuno fin dalla bocca aperta nel momento in cui un’espressione felice – felice, sì, giacché sincera e propria di un alveo di bene, quello familiare – permeava le labbra: non si deve, non si deve, non si deve, altrimenti capiscono.

Così sono cresciuto, nella vergogna, nella convinzione di un’impossibilità che cedeva dinanzi ad una lingua, quella da protocollo, che ho cercato di dominare e bere a gran sorsate col dovere dell’integrato e il sospetto del forestiero: la laurea in lettere classiche, accussì nessuno poteva dicere niente, questo ho pensato mentre mi mettevano la corona, pure che con gli occhi guardavo quella mamma a quinta elementare in borsa e letture della chiesa sull’altare la domenica dopo esercizio settimanale continuo serale. Poi la sorte è strana e ti spedisce in giro come cartolina: provincia di Milano per me, in istituto che la prima volta la mattina alle sei e quaranta (avevo sbagliato gli orari, ero un poco disorientato – mmescatu, direbbe la mamma) mi ha colpito per la presenza di corvi o cornacchie con becchi utili a spolpare chi per caso si fosse accasciato sull’asfalto per più di qualche minuto come nella poesia di Benni. Scappare: pochi giorni e scappare – questo l’ordine interno.

Poi però la vita è questione di occhi. E pure di vestiti, e di denti, e di scarpe, specie se rattoppate. E io che lì ero entrato per sbaglio e per devozione al mestiere (gli insegnanti, tanti, mi sono stati padri e madri in tanti punti di rottura della vita) – e quel lì era (ed è) il Marisa Bellisario di Inzago, scuola su provinciale arteriosa e ingolfata come solo le lombarde sanno essere – ho pensato che da lì non ne me ne sarei più potuto andare, ché c’era qualcosa da sbrogliare, tuttu nu ‘ntrugnamentu, un malessere, nei visi dei molti che vedevo. Eravamo tutti di altrove – latitudini del cuore e dei continenti – e pure gli autoctoni, se così vogliamo chiamarli per quello stupido pizzico di sfiducia che l’ospite porta con sé nelle tasche andando per terre nuove, non sembravano poi viversela così gioiosamente, questa vita. Con un particolare lancinante: il mutare registro. Il dover parlare una lingua di questura e una di famiglia – a campanella suonata, questa seconda, a scuola sospesa o finita, a istituzione terminata. Eccola la voce della mamma, interminabile e timida: mi raccomando, altrimenti si accorgono. Eccomi, clandestino della parola, in mezzo a troppi che come me si erano coperti di mantelli per paura di dire, per timore di essere.

Molte riunioni con molti colleghi – quelle da corridoio e da birra la sera, le uniche realmente valide, giacché se delle persone parlano di una cosa che sta loro a cuore quando stipendiate non sono allora non è più mestiere ma bisogno. Il percepirne tanti, di dispersi, e il sentirsi in fondo come loro, ciascuno con la propria bussola mancata, ciascuno con la propria celata deriva: il decidere che noi per primi ci volevamo scoprire.

Il dire ai ragazzi che se per caso avessero piacere di raccontare, di esporre uno o più termini per farne capanna comune, per dismettere quell’idea impositiva e cupolare del lessico che tanti ne ha mietuti. La diffidenza prima, sacrosanta, ché si tratta di mettere estranei in casa, di dare la mia stele di Rosetta a chi devo ancora interpretare amico o meno. L’esporsi per primi, con quelle parole dei polsi che fino ad allora non si poteva: meridionale io e tanti, dei sud del mondo altri ancora e dei nord e degli est e degli ovest ancora molti. Un lento cercare di capirsi, una ricomposizione della perduta Babele: pochi termini prima, un parlare a Treccani, un cercare di dire guardate che non ci vergogniamo nel mostrarci per quello che siamo, una ricezione meravigliosa da parte loro che ancora ci emoziona[1]. Un pezzo poi sul Venerdì di Repubblica: guardami mamma, mi sono messo a capo di cento ultimi comm’a mme e nessuno ci dice più che dobbiamo stare zitti – questo ho pensato, e nessuno veda pietismi, ma a vergognarti ogni santo giorno della tua vita, a non dover parlare prima di aver pensato perché alcune parole portano pena ti assicuro che il patire è molto. E arrivati a questo punto la fine della realtà e il principio del sogno, ché se ai riusciti della vita riescono tutte le cose ai malmessi è propria solo la dimensione del miracolo: Baldini+Castoldi, una chiamata di Elisabetta Sgarbi, un cercare di voler capire le cose.

E quante ne avevamo, da dire: le cafunette che puoi somministrare solo sulla nuca di chi ami, il tourondo che porta avanti il nome di chi è stato affidandolo a chi sta per essere, la vashäré che non è la mamma semplice, ma quella tua che sola può essere tra mille nelle pieghe benedette dell’arbëreshë. E ancora la querta per il freddo di dentro e di fuori, il collare per mettere insieme la cifra che da solo mai riusciresti e il fundent di quando sprofondi dentro te stesso – immiarsi, avrebbe detto qualcuno che a un certo punto ha avuto bisogno di fabbricarne, di parole. Il tutto come vessillo, come misura di dignità ed emancipazione, il tutto declinato in 218 lemmi che non vogliono petalare nessuno, dire piuttosto che c’è tutto un sottobosco che se non può parlare rischia di sentirsi muto e che se muta finisce per affogare e che è finito in un testo di quelli stampati e pubblicati e messi nello scaffale.

Non vergognarsi: già questo, lo dico col cuore in petto, sarebbe un punto di massimo ristoro. Ecco a che servono i libri: a fare un fuoco, trovare una capanna, sentire che intorno a un tavolo nessuno deve essere straniero. Noi, al rischio di perderci la bocca, abbiamo deciso di provarci seriamente.

[1] https://www.treccani.it/magazine/lingua_italiana/articoli/parole/contro_dizionario.html

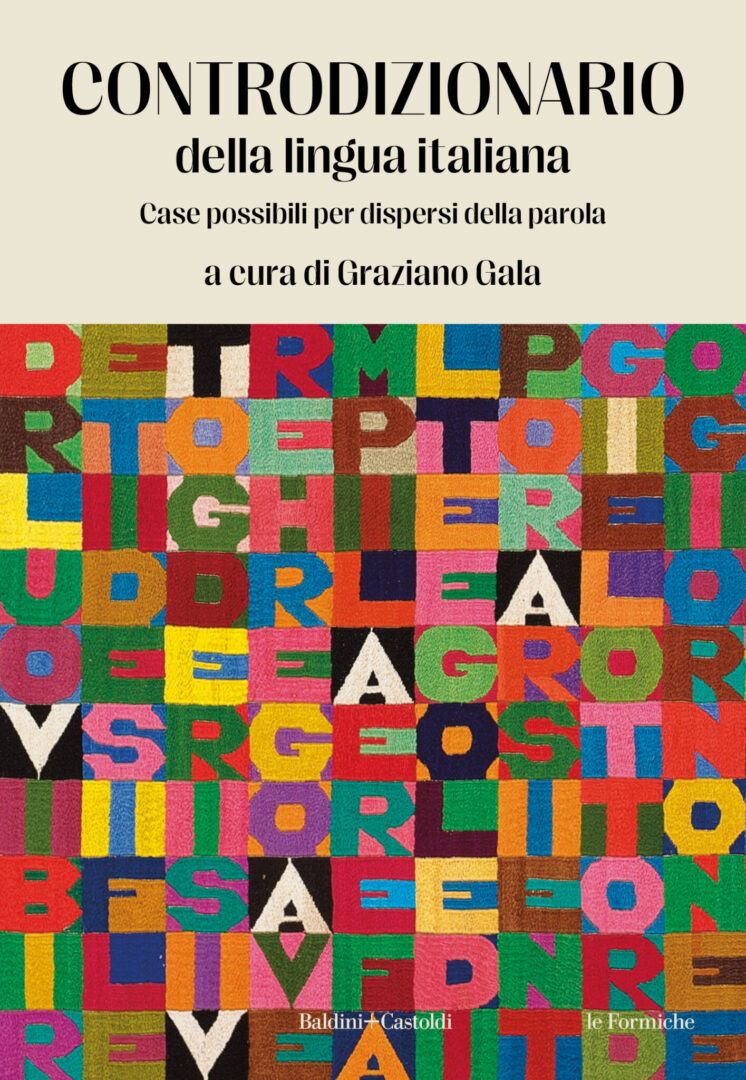

In copertina:

Alighiero Boetti, Peshawar Pakistan, 1988