«Si vive insieme anni e non ci si vede più». È lo sconto di ogni rapporto stabile, quando la troppa vicinanza offusca la vista e non si percepiscono più i contorni dell’alterità, lasciando spazio a un paradosso inquietante: più si guarda da vicino con costanza, più il rischio di perdersi di vista aumenta. Una sorta di presbiopia.

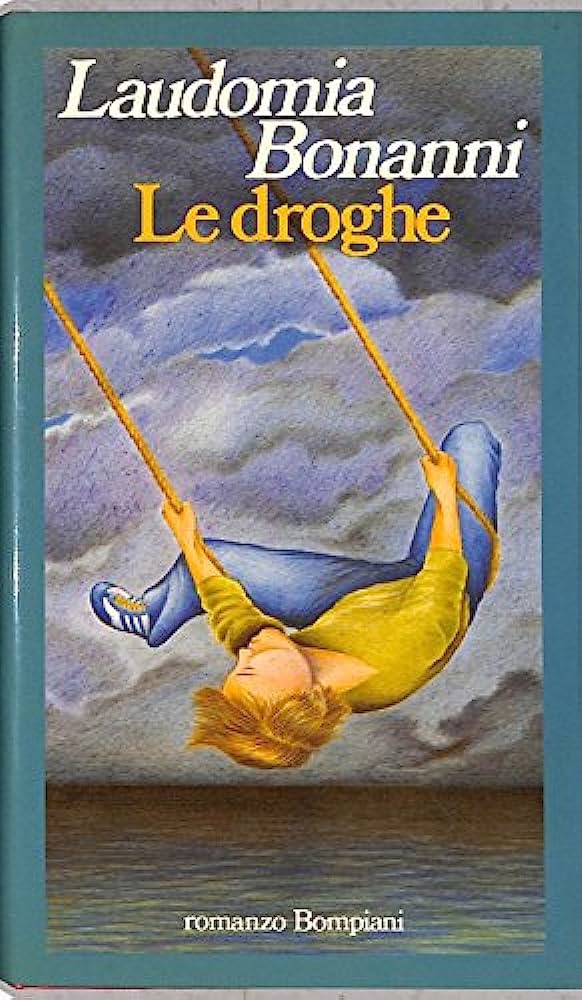

Le droghe (Cliquot) di Laudomia Bonanni non è un libro sulla droga. Piuttosto, un libro sulla irriducibilità dell’identità che scampa a tutto, anche ai legami più intimi, famigliari e non. Un’ombra color piombo o liquirizia che ci si è cucita addosso e si riflette fuori e dentro di noi: il nostro profilo essenziale – come nelle sagome in copertina, illustrata da Carla Indipendente.

La storia prende avvio da una bomba sul bagnasciuga. È innocua apparentemente e, proprio a causa della sua apparenza ingannevole, è affascinante e attraente: i bambini ci giocano intorno, i bagnanti persistono la loro quotidianità balneare. Già nelle prime pagine abbiamo apparecchiati in tavola gli ingredienti fondamentali: «Questo fu il paradiso della mia infanzia, tutto verdazzurro con una bomba nera nel mezzo». L’azzurro, che è il colore del mare – «che l’acqua fosse verde mi rifiutavo di ammetterlo»-, e il nero, il colore della bomba, della liquirizia, dell’asfalto, dell’ordigno indesiderato che piomba inaspettato. E sullo sfondo, onnipresenti, i richiami dell’infanzia, «il nostro passato giovane, quel morto che portiamo dietro le spalle». Nelle prime pagine alla tavolozza di Bonanni manca un solo altro colore che arriverà nel corso della narrazione: il rosso. La tinta del sangue.

Pubblicato nella primavera del 1982, dopo diverse opere che avevano riscosso un buon successo di critica e di pubblico, il romanzo Le droghe passò del tutto inosservato e valse alla scrittrice Laudomia Bonanni (1907-2002) l’allontanamento dalla scrittura e la scivolata repentina nell’oblio in cui è ricaduta nell’ultimo ventennio del Novecento – già nell’84 i suoi libri erano introvabili [1] – e la cui ombra lunga l’ha fatta sparire fino al 2021, anno in cui la casa editrice Cliquot ha ripubblicato Il bambino di pietra. Una nevrosi femminile. Così, riportare oggi Le droghe in libreria in una nuova veste significa riscattare un corpus di opere partendo proprio da quell’inciampo, dalla fine per ripercorrere la strada come i gamberi fino al via.

Anche Bonanni nel percorso narrativo delle Droghe fa saltare i ponti temporali, creando un impasto cronologico in cui si passa dall’infanzia della protagonista Giulia – il cui nome rimane silente fino a pagina 35: prima era solo la «bambina» – ambientata nel dopoguerra, a quella del bambino, l’altro protagonista, Giuliano, altrimenti detto Nino. Lacerti della vita di Giulia e Nino sono disseminati disordinatamente tra le pagine, e il tempo della narrazione sembra rimanere sospeso, con l’impressione che i protagonisti non siano altro che dei personaggi privi di età galleggianti in una dimensione atemporale.

I due sono legati da un vincolo non di sangue, ma il loro essere matrigna e figliastro non li rende meno figli né meno madri. Il loro rapporto è ribadito dall’impianto simmetrico e speculativo del romanzo. Nonostante lo scarto di anni cruciali (dal dopoguerra agli anni Ottanta), le due storie procedono su binari paralleli che a un certo punto si incontrano – quando la bomba scoppia, la tensione si libera e nelle macerie si torna a respirare – per poi tornare a proseguire: io di qua e tu di là; le individualità irriducibili, si diceva: come sporgersi dal finestrino di un treno per toccare la mano del passeggero del vagone di fronte a noi. Ma se la direzione non è la stessa?

Giulia e Nino si guardano allo specchio. Accomunati dalla perdita della madre in tenera età, passano le estati dell’infanzia e dell’adolescenza al mare sulla costa abruzzese (luoghi di origine di Bonanni), «su un colle di Palestina» come lo chiama il padre di Giulia, appassionato lettore del D’Annunzio. Hanno con la distesa marina rapporti diversi: Giulia non ne è mai sazia, nuota nuota fino al largo; Nino è pavido, incerto, si bagna fino alla cintola e arretra.

«Forse è proprio il mare il nostro elemento, l’elemento nativo, dalla condizione prenatale del bagno amniotico, la liscia amorevole protettiva aderenza del liquido alla pelle, l’abbraccio completo dell’acqua».

Il mare quindi come surrogato di quel grembo materno che per entrambi i personaggi è rimasto sub conscientia un richiamo preistorico, un paradiso mitico a cui tornare, reso ancor più desiderabile dalla duplice frattura violenta: da una parte la venuta al mondo, «la prima ferita della vita», dall’altra la morte della madre prima che questa potesse consolidarsi nella memoria di più di un anonimo volto in una foto.

La specularità risuona ulteriormente anche nell’ambientazione. Il nero del cemento fa da contraltare al paesaggio marittimo e ai suoi verdazzurri. Il centro città di Roma, dove vivono insieme Giulia, il marito Giulio e il figlio Nino, è il luogo di formazione ma anche di corruttela e perdizione progressiva del ragazzo. Nella sua sospensione spazio-temporale, la ruralità estiva rappresenta il polo di innocenza e di purificazione, dove anche la discesa verso l’autodistruzione di Nino trova arresto, e si contrappone, in modo alternato ma costante, alla nera urbanità, che si ravviva solo grazie alle accese spruzzate rosso sangue delle contestazioni dei giovani per le strade, durante le quali Nino vede un ragazzo morire.

Nel mare non galleggiano solo i personaggi e Bonanni porta sottacqua con sé anche i lettori. Tutta la narrazione è caratterizzata da un silenzio ovattato che trasfigura la realtà in un altrove. Complici l’assenza di dialoghi diretti, le frasi nominali, le ellissi, gli iperbati e la sintassi fratta, si procede tra le pagine immersi in un’atmosfera impregnata dalla calura abruzzese. Le cose tremano davanti agli occhi, fugaci come miraggi. Bonanni usa un narratore interno la cui prima persona è remota. Delle cose ci rimane solo un eco, anche quando sono drammatiche: il tradimento, la nascita di un figlio, la morte del padre.

Allora la sacca amniotica si squarcia solo quando la verità è troppo dura – quando, per l’appunto, la bomba scoppia – e la realtà irrompe: il lettore compie il primo vagito.

Avviene nell’ultimo capitolo, quando tutti i fili che Bonanni ha disseminato sui sentieri dei precedenti capitoli formano il gomitolo. L’istinto di regressione di Nino trova compimento nella tossicomania. Siamo negli anni Ottanta e per tutta la narrazione Bonanni non usa mai la parola “eroina” – solo «ero»: «I ragazzi dell’ero. Evoca gesta. Evoca eros amore vita.» – né compaiono siringhe o polveri. La droga la si scopre per sottrazione e per tracce: un cucchiaino che manca, una cravatta stropicciata, le due aspirine con la birra, l’odore dolciastro molle e più denso che accompagna il giovane, un grumetto di stagnola abbandonato.

Con lo stesso modus narrandi fatto di estrema e impercettibile leggerezza, Bonanni riesce a disseminare lungo il romanzo diverse suggestioni storiche della nostra tradizione. Nei capitoli dell’infanzia della bambina è fortissimo il richiamo al passato bellico in cui sono nate per necessità comunità allargate di donne. Ciociare, eredità del «tempo dei tedeschi»: mani femminili che frugano, che governano le cose, le case e i bambini, e gli uomini tutti andati persi, forse al fronte in un non ritorno. Da quei primi capitoli tutto il libro se ne fa strascico dacché la paternità è insufficiente sia per Nino sia per Giulia, e per quest’ultima colmata dalle varie figure femminili, come la prozia, la servitù, le donne del paese: «Cresciuta felicemente nelle mani d’innumerevoli donne, vecchie parenti e servitù. Mio padre, sempre fuori o chiuso nello studio, non contava molto. Incapace, da piccola, sia di amarmi che di usare severità.».

I due padri del romanzo sopravvivono alla storia, ma come assenze, perché rimangono ai margini della loro vicenda privata, protetti dalla membrana coriacea dell’indifferenza, un’indifferenza che non è disinteresse ma la sua conseguenza estrema, il suo polo opposto – niente significa tutto, e viceversa. La marginalità di tali figure è rimarcata dalla tarda età di entrambi: sono vecchi quando i loro figli sono appena giovani. A loro il mare è precluso e poco piace: Giulio non si avventura mai a villeggiare, il padre di Giulia ci passava solo per portarla e riportarla via.

In questo quadro è ancora più accentuato uno dei temi centrali del romanzo e dell’epoca che racconta. Gli anni Ottanta hanno posto una grande sfida generazionale, caratterizzata dalla difficoltà di comprendere quei giovani abbandonati allo sbaraglio, che lamentano un’angoscia esistenziale pur non avendola mai vissuta. Se prima i rischi maggiori per i figli erano rappresentati da una gravidanza inaspettata, un matrimonio prematuro, in quel frangente tutto si ribalta:

«Oggi manca il tempo per una maturazione lenta, della carriera e della sicurezza c’è il ripudio, il lavoro l’aborriscono. Vanno attorno sbandati in vagabondaggio, la vita un nomadismo. Avulsi dal mondo degli adulti, in cui non hanno messo radici. È come se lo sentissero precario».

All’impossibilità di una lingua comune tra padri e figli fa eccezione la consapevolezza di Giulia, la quale mantiene una certa vicinanza a Nino e ai suoi coetanei. Si pone le domande giuste, fino all’interrogativo cruciale che non è altro che un grande abbraccio verso l’umanità tutta: e se avessimo tutti la stessa propensione alle droghe?

È questa la domanda che sta a monte e il romanzo una diffusa risposta affermativa. Riavvolgendo la pellicola, soppesando le vicende, ogni storia contiene un vuoto, ogni corpo un danno e ciascun dettaglio diventa presagio.

[1] Intervista a Laudomia Bonanni in Le signore della scrittura di Sandra Petrignani (La Tartaruga)

Immagine copertina di Carla Indipendente