«Ti accorgerai che negli atelier non solo non si impara granché sulla pittura, ma neppure granché di buono su come vivere; e ci si trova costretti a imparare a vivere come dipingere senza ricorrere ai vecchi trucchi e ai trompe l’œil da intriganti» scrisse Vincent Van Gogh a Émile Bernard – un amico pittore di una quindicina d’anni più giovane – nella prima delle lettere tra i due che è rimasta conservata, datata dicembre 1887. «Noi artisti, amanti dell’ordine e della simmetria, noi ci isoliamo e lavoriamo alla definizione di una sola cosa» aggiunse in una lettera di qualche mese più tardi, riecheggiando, forse inconsapevolmente, il verseggiare di Archiloco sulle volpi e sul riccio. Quest’unica grande cosa, per Van Gogh, fu la Realtà: equidistante dall’impressionismo e dall’espressionismo, l’artista olandese è stato il più problematico e al contempo il più schietto cantore del reale che la tradizione pittorica occidentale si sia mai trovata fra le sue schiere.

La polemica di Van Gogh contro ogni classicità invecchiata lo rese, sin dai primi anni di tentativi pittorici, assolutamente poco adatto alla vita in una scuola di pittura o in un’accademia: se qualche maestro lo ebbe, furono quei pochi pittori, adesso dimenticati, che a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento lo presero brevemente a bottega, spiegandogli sul campo i fondamenti della tecnica. Il modello, per Van Gogh, doveva stare davanti agli occhi, presente nel senso forte e incombente del termine, uomo o scenario che fosse – non poteva nascondersi nell’empireo di una tradizione, di una Storia, di una dinastia. «Non c’è, per quanto ne so, una sola accademia dove si impari a dipingere un uomo che scava, un seminatore, una donna che appende una pentola sul fuoco o una sarta, ma in ogni città c’è un’accademia con una scelta di modelli storici, arabi, Luigi XV, in una parola, tutte le figure che non esistono nella realtà.»

«I ritratti dipinti hanno una vita propria che si origina dall’anima del pittore che nessuna macchina può catturare» riassunse una volta Van Gogh stesso, anticipando il dibattito novecentesco sull’aurea che poi Benjamin avrebbe eternato.

Di questa lotta per il reale, ma anche con il reale, una singolare testimonianza deriva proprio dalle lettere di Van Gogh a Émile Bernard, una porzione numericamente poco cospicua dell’epistolario vangoghiano ma centrale per cogliere le coordinate della sua vocazione pittorica. Di fronte all’epistolario Van Gogh-Bernard (da poco riunito in un volume singolo dall’Abscondita in occasione dell’inaugurazione a Roma di un’importante mostra su Van Gogh), è fin troppo facile giocare il gioco delle anticipazioni – quando nel 1888 Van Gogh confida all’amico che «un cielo stellato, ad esempio, è una cosa che vorrei provare a fare, e di giorno cercherò di dipingere un prato verde stellato di denti di leone» sta anticipando con evidente precisione due tavole che creerà di lì a poco, una celeberrima, l’altra relativamente più secondaria. Ben più importante, e cruciale per cogliere la personalità di Van Gogh nel suo complesso, è il passaggio di una delle varie lettere a Bernard in cui l’artista olandese riflette con amarezza sull’apparenza esterna, sull’aspetto esteriore del pittore-tipo: «purtroppo la natura si vendica sulla bestia e i nostri corpi sono spregevoli e talvolta un pesante fardello. Ma a partire da Giotto, individuo sofferente, le cose sono sempre state così. E tuttavia quale godimento dell’occhio, e quale risata la risata sdentata di quel vecchio leone di Rembrandt, la testa avvolta in un panno, la tavolozza in mano». Come quel versetto di Isaia che preannunciava un Messia quasi brutto, duro d’aspetto, Van Gogh sa che per creare la bellezza dalla realtà il pittore deve accettare di imbruttirsi, in un’ordalia selvaggia con quella modella vendicativa che è la Natura.

Nell’epistolario emerge bene anche certo primitivismo di Van Gogh, la sua insofferenza alla vita nelle metropoli ottocentesche, il suo amore spasmodico e al tempo stesso sospettoso per la natura incontaminata: quasi tutte le lettere a Bernard, tranne la prima e le ultime due, Van Gogh le indirizza da Arles, e praticamente non c’è pagina che scorra senza un elogio alla natura campestre che circonda il luogo. Anche rispetto al rapporto con le altre arti, Van Gogh si atteggia in una forma di sinestesia perenne – «Zola e Balzac in quanto pittori di una società, di una natura nel suo insieme, suscitano in chi li ama emozioni artistiche rare, poiché abbracciano la totalità dell’epoca che dipingono» – l’unica sicurezza è appunto il suo radicato senso della realtà, la sua onnipresente pretesa di realismo, di contemporaneità, di autenticità della rappresentazione e del sentire – in un’altra delle lettere indirizzate a Bernard emerge la frustrazione di Van Gogh per non potersi permettere di trattenersi in un bordello tanto a lungo da poter ritrarre davvero il suo interno. Proprio sul tema della prostituzione si consuma uno dei passaggi più espliciti e se vogliamo più evangelici del carteggio: «la puttana sottomessa gode della mia simpatia più che della mia compassione» tira fuori un giorno Van Gogh nel dialogo epistolario con Bernard, in un exploit di prospettivismo; perché la prostituta è «un essere esiliato, rifiuto della società, come lo siamo noialtri artisti, lei ci è certo amica e sorella… facciamo attenzione a non adottare un punto di vista sbagliato credendo di farle un servizio con una riabilitazione sociale». Au-delà di ogni carità, Van Gogh sa che finché esisterà il mondo sussisterà la miseria – e finché la Realtà scorre, nulla può impedirgli di dipingerla con le pennellate più sincere.

Rivelatoria una lunga affermazione che Van Gogh fa a Bernard in una lettera del giugno 1888, quasi una professione di fede: «solo il Cristo – fra tutti i filosofi, maghi, ecc. – ha affermato come prima certezza la vita eterna, l’infinito del tempo, il nulla della morte, la necessità e la ragion d’essere della serenità e della dedizione». Agli occhi di Van Gogh il Cristo è un «artista più grande di tutti gli artisti», «inaudito e appena concepibile», che «non faceva statue, né quadri, né libri: lui lo afferma a gran voce, faceva… uomini vivi, immortali». Non è sorprendente rilevare che Van Gogh non abbia praticamente mai dipinto soggetti a sfondo apertamente religioso, men che meno rappresentazioni cristologiche – il suo unico tentativo in questo senso, una Pietà del 1889, può essere annoverato senza problemi tra i suoi quadri meno riusciti. Anche di questo apparente controsenso si trova spiegazione nell’epistolario Van Gogh-Bernard – «è indubbiamente saggio, giusto, essere commossi dalla Bibbia, ma la realtà moderna ha una tale presa su di noi che anche cercando astrattamente di ricostruire i giorni antichi nella nostra mente, i piccoli avvenimenti della nostra vita ci strappano in quello stesso istante da tali meditazioni, e le nostre private avventure ci riprecipitano a forza nelle sensazioni personali». Nell’ultima lettera scambiata tra i due che si sia conservata, Van Gogh pure arrivava a decretare intrinsecamente sbagliati i quadri a soggetto religioso dell’amico Bernard – «ma sono pochi a sbagliare così»; eppure il richiamo alla figura di Cristo restava stringente, inappellabile richiamo alla potenza, che l’arte non ha, di rigenerare il reale.

È ironico, per certi versi, come il maturo Van Gogh cerchi ancora conforto, rifugio e ispirazione nell’immaginario cristiano, in una lettera scritta appena due anni prima di uccidersi, una fin du siècle che era un po’ anche la fine di un mondo. Le innumerevoli biografie sul pittore non mancano mai di raccontare la sua iniziale vocazione religiosa, il fallimento del progetto di diventare pastore, prima, e predicatore laico itinerante, poi. Impossibile stabilire con sincerità quanto la pittura del Van Gogh maturo possa essere letta come una traduzione artistica del senso cristiano per la realtà, o non; se non, come la totale negazione di ogni conforto religioso. Certo, quadri come Contadini che piantano patate o I taglialegna sono figli diretti di quell’attenzione tutta cristiana per le classi più povere – ma, senza scomodare la natura maligna leopardiana, la sinistra chiarezza del Campo di grano con volo di corvi, dipinto pochissime settimane prima della morte, pare andare in tutt’altra direzione. Nella pittura di Van Gogh sempre c’è comprensione, mai c’è redenzione – forse è il primo tentativo riuscito di un’arte né cristiana, né anticristiana, né classica, né pagana – uno dei primissimi esempi di un’arte che non abbia altro riferimento all’infuori di se stessa, nemmeno ad un determinato quod erat demostrandum sul fronte percettivo e teoretico, com’era il caso degli impressionisti.

Sentieri erranti nella selva. Questa sarebbe la traduzione più puntuale e discorsiva di Holzwege, una raccolta di saggi di Martin Heidegger edita la prima volta nel 1950, nota in Italia come Sentieri interrotti. Nel primo dei saggi che compongono il volume, L’origine dell’opera d’arte, Heidegger si sofferma lungamente su Un paio di scarpe, un piccolo quadro di Van Gogh del 1886, agli occhi di Van Gogh rivelatorio dell’atteggiamento originario dell’uomo occidentale al cospetto del reale e della verità stessa: «il quadro di Van Gogh» si legge nei Sentieri erranti, «è l’apertura inaugurale di ciò che lo strumento, il paio di scarpe contadine, è in verità. Questo essente esce nell’inascosità del suo essere. L’inascosità dell’essente i Greci la chiamavano ἀλήθεια. Noi diciamo ‘verità’, e non pensiamo a sufficienza cosa implichi questa parola». Se la pittura di Vincent Van Gogh ha saputo attrarre a sé gli spiriti più disparati del Novecento – da Heidegger ad Antonin Artaud, da René Char a Jacques Derrida, passando per Karl Jaspers – dev’essere stato anche perché la sua sensorialità, il suo abbandono panico alla natura ha saputo parlare, nel cuore della secolarizzazione, a quegli interpreti che non temevano il divenire in sé e per sé, ma diffidavano del progresso. In Van Gogh è difficile non trovare un ultimo testimone di quella ciclicità dei campi, di quella dipendenza consapevole della natura che, alla lontana, risalendo à rebours i muri del Tempo, nella preistoria ha fatto da matrice preliminare all’esistenza umana tutta, al sorgere delle religioni e delle civiltà. «Nell’opera dell’arte si è messa in opera la verità dell’essente» dice ancora Heidegger, «‘Mettere’ vuol dire qui: portare a stare, condurre nello stanziamento».

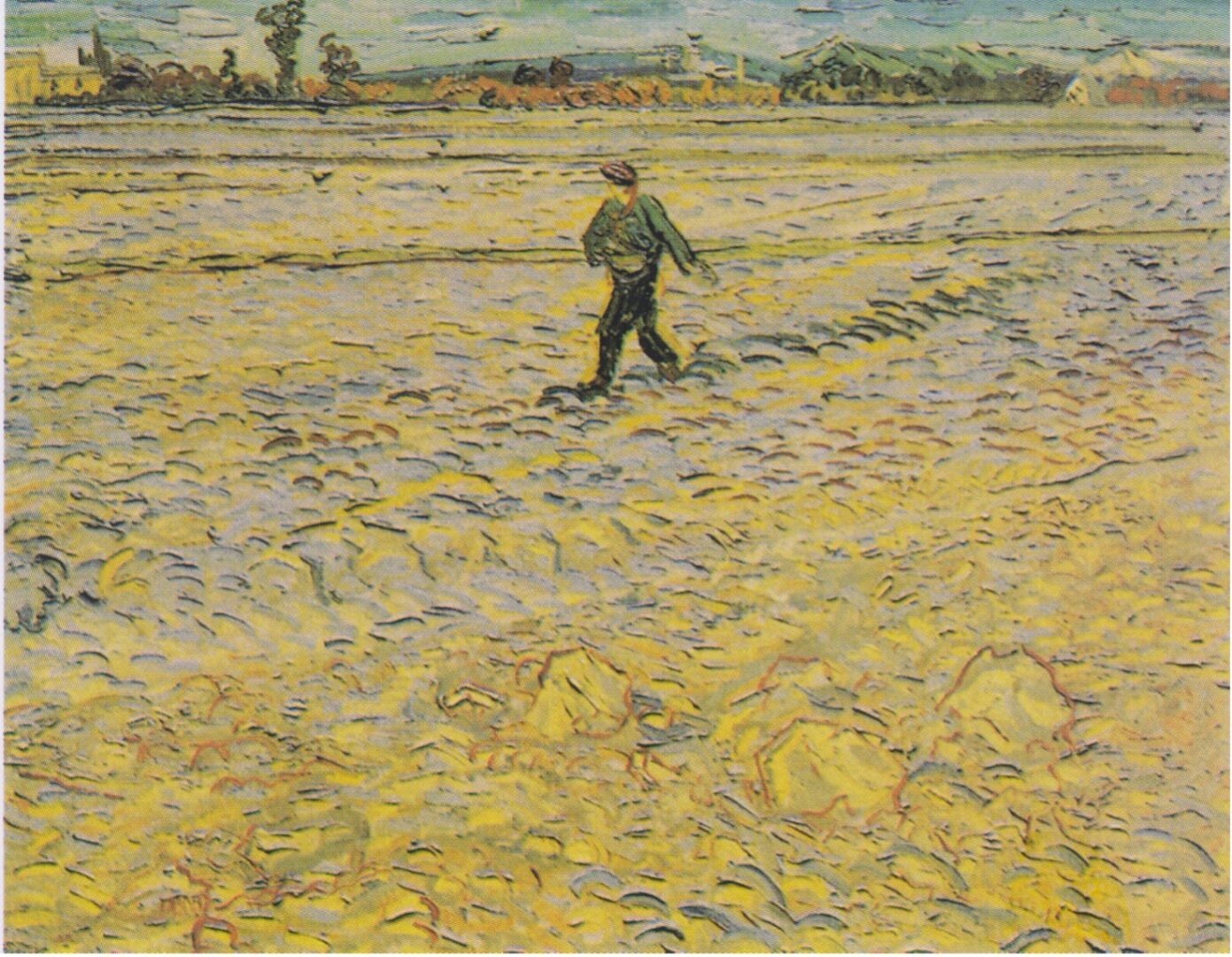

Un seminatore attraversa un campo, al tramonto. È una veduta bucolica? È un riferimento alla parabola biblica? O andrebbe se mai riesumato il primo Virgilio? Trovarsi faccia-a-faccia con i quadri di Van Gogh rende ridicole tutte queste domande. È qui la sua grandezza, la grandezza che quasi nessuno degli altri pittori dell’Ottocento ha saputo cercare: annullare il Detto, invocare il silenzio, fare della propria esperienza una pura Visione. Nella realtà quotidiana, i nostri occhi assorbono solo una minima parte delle informazioni che ci trasmettono i nostri sensi, ci sarà sempre, per dirla kantianamente, una discrepanza tra fenomeno e noumeno per cui ogni cosa che vediamo, ogni cosa che sentiamo, sin anche il nostro corpo, è soltanto la punta emergente di un reale silenzioso. Ogni quadro opera una sintesi per cui, in quello spazio di realtà isolato da una Cornice, non possiamo sospettare nessun ultimo orizzonte, nessun doppio fondo segreto. Eventuali allegorie rappresentano se mai un’espansione vers le haut del significato del quadro, dalla sensazione all’interpretazione; ma Van Gogh non le usa, Van Gogh si risparmia anche le metafore, Van Gogh è questa sintesi tra la limitata percezione umana del reale e le infinite potenzialità di una Realtà perennemente in fuga.

Illustrazione di copertina di Rosina Danner