Sara è la figlia adottiva di Giuliana, cuoca della scuola e istituzione del paese, e di Giacinto, insegnante di lettere al liceo Tasso rispettato da tutti. Essere figlia di Giacinto e Giuliana – essere «Saranostra» – l’ha sempre protetta da domande scomode e dubbi ingombranti. Questo fino a quando don Paolo, il parroco del paese, le procura un lavoro presso la scuola di Basilici – dall’altra parte del fiume, dove vivono gli altri, coloro che vengono considerati diversi.

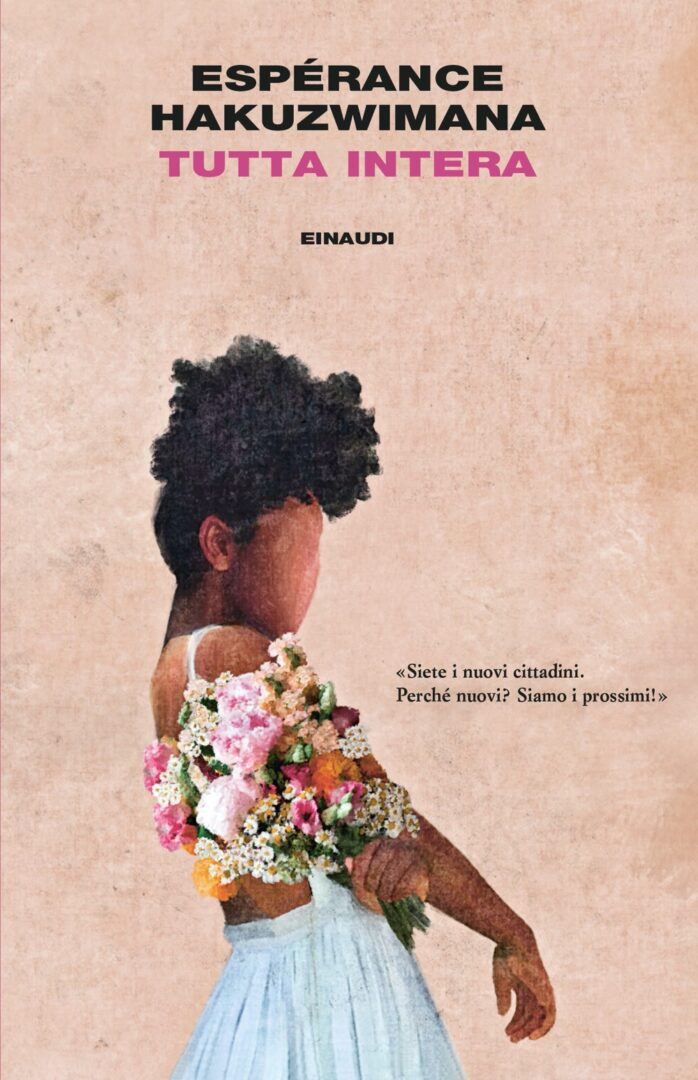

Tutta intera (Einaudi, 2022) è il romanzo d’esordio di Espérance Hakuzwimana. Classe 1991, Espérance è nata in Ruanda e dopo essere sopravvissuta al genocidio è stata adottata da una famiglia bresciana. Oggi vive a Torino e con la letteratura – e l’aiuto dei social – cerca di sensibilizzare soprattutto i più giovani ai temi del razzismo e dell’inclusione.

Per Limina, l’intervista a Espérance Hakuzwimana.

Tutta intera è un romanzo sulla ricerca di sé e un racconto sull’incertezza dei legami familiari e sociali. A un certo punto parli di «legami sfilacciati» e questo logorio riguarda in particolare quanto accade tra Sara e suo padre: Giacinto non è più «pa’» ma «papà», più vicino a zio Roberto – antagonista, di certo uno dei “cattivi” – e meno a «Saranostra». Questa usura degli affetti quanto influenza Sara?

I genitori ci insegnano che possiamo essere amati e, in maniera automatica, come possiamo amare nel mondo. Quando l’ho compreso, nella mia vita personale si è aperto un varco temporale di possibilità e di traumi che mi hanno messa all’angolo. Nel testo mostrare che l’amore può diventare un legame che si deteriora per me era essenziale; soprattutto nel legame adottivo. L’amore di due genitori che desiderano così tanto una figlia da chiamarla «Saranostra» porta con quell’aggettivo-particella, inconsapevolmente e inevitabilmente, all’annullamento di una parte di identità e di scoperta. Nella scrittura dei rapporti famigliari per me è sempre stato importante vedere anche le piccole crepe dentro la luce che li contraddistingue. Zio Roby è una piccola crepa: uno zio magnanimo, generoso, fiero del suo lavoro e amorevole in famiglia, ma che si mostra razzista, ignorante e discriminatorio quando cambia ambiente e interlocutore. Se poi l’interlocutore è un soggetto così simile a Sara, i confini si confondono e lei va in crisi non solo come donna Nera ma anche come nipote. Le contraddizioni, le paure malcelate, i non detti sono tutti frangenti che nelle famiglie usurano e i legami ne escono stanchi, sballottati, sfilacciati finché qualcuno non decide di andarsene, di separarsi, di parlarne. Sempre da autrice mi piaceva l’idea di mostrare di Sara solo l’inizio di questo processo e permettere al lettore di usare la sua creatività e la sua orma emotiva per riempirne la continuazione.

Ancora a proposito di legami. Marta è la migliore amica di Sara ed è l’unica a non comportarsi come se dovesse sempre proteggerla da qualcosa o qualcuno: il loro rapporto è basato sul rispetto, prima che sull’affetto reciproco. Quanto è importante avere una Marta nella vita quando non ci si sente ancora «tutti interi»?

Marta è bellissima. Le ho voluto bene sin dal primo momento perché è l’amica di cui avremmo bisogno in tanti. Non per quello che ci dà ma per quello che ci mette davanti agli occhi. È brutale sì, ma è sempre sincera, e nell’amicizia la sincerità è un sentimento che – soprattutto in adolescenza – si sfugge spesso. Nella crescita “protetta” di Sara, Marta è lo squarcio nella bolla, lo spunto per notare quello che non va e che Sara però non coglie interamente perché non ha strumenti e forse fin troppa paura. È fondamentale avere una Marta nella vita, io ne ho avute poche ma ognuna di loro mi è servita per crescere, mettermi in discussione, avere coraggio.

Il lavoro a scuola con i ragazzi di Basilici è il punto di svolta. Basilici non è solo un luogo ma un patto, è appartenenza. È difficile buttare giù quelle mura che i ragazzi hanno costruito, eppure si apre un varco per la «profe». Non è scontato: Sara non è una di loro perché non sa cosa voglia dire vivere a Basilici, lei viene dalla città ed è ai loro occhi una privilegiata. Quanto è stato difficile rendere attraverso le parole l’apertura lenta e graduale dei ragazzi verso Sara?

La questione più faticosa è stata mantenere questo approccio, questo rapporto il più reale possibile. Sono cresciuta con i film degli anni 2000 che in 90 minuti raccontavano l’arco di un avvicinamento tra insegnanti e alunni fasullo, edulcorato e fin troppo spesso con un finale felice, risolutivo, chiaro. Quella di Sara con i ragazzi e le ragazze di Basilici è una storia di scontro e incontro che non è facile né veloce, ma piena di diffidenza, pregiudizio e paura da entrambe le parti. Sfumature su sfumature piene di strati di incomprensione, di voci altre e distanze. Rendere quella complessità è stato tosto. Non so quanto io sia riuscita a tirare fuori l’idea che avevo in mente ma confrontandomi con insegnanti che lavorano nelle nostre scuole oggi è stato bello sapere che per loro Zakaria, Giulio, Charlie, Benjamin esistono e li incontrano tutte le mattine. Mi fa sentire in pace l’idea di aver raccontato qualcosa di vero.

«Saltare il fiume», il Sele, è una delle frasi che torna più spesso nel corso della narrazione. Quel fiume che divide, che è confine geografico ed emotivo. Saltare il fiume significa cambiare le cose, dare una svolta. Gli alunni di Sara dicono che «la profe è come il Sele», ma lei alla fine riesce a saltare?

La cosa più bella dello scrivere a mio parere è poter inventare nuovi lessici, e «saltare il fiume» è una frase che mi è rimasta impressa sin dalla prima volta in cui l’ho scritta. Sì, saltare il fiume significa darsi una possibilità, non sapere cosa si trova dall’altra parte e di Sara mi piace l’idea che il suo salto personale del fiume avvenga proprio alla fine, quando era convinta di aver fallito, di non esserci riuscita, di aver sbagliato tutto. Il suo salto del fiume è al contrario: è dovuta andare dall’altra parte per capire che per scoprirsi, per essere sé stessa (e pure per diventare) poteva farlo solo dall’unica parte della sua vita che conosce ma che deve – e dovrà – necessariamente ricostruire.

Sono quindi i suoi ragazzi che, alla fine, le permettono di saltare il fiume e trovare una sua identità per non essere più solo «Saranostra»?

I ragazzi di Basilici la mettono davanti a domande insormontabili ma necessarie. Non danno risposte ma le dimostrano che ci sono questioni inevitabili, che non può più ignorare come faceva da piccola quando non ascoltava Luca Tûan che la prendeva in giro. Il confronto con loro è necessario per capire come saltare il fiume; se saltarlo o no sarà una sua decisione che però – almeno in questo testo – non mi interessava raccontare. Per me era importante il conflitto (in quale storia non lo è?) che nasce con un incontro in apparenza lineare, facile, ovvio e invece nasconde crepe e intoppi. Cresciamo solo quando andiamo a sbattere contro i vetri della cupola creata dai nostri genitori, dalle nostre credenze e dalla cultura in cui siamo stati inglobati. Volevo che quei ragazzi fossero i primi a provocare una crepa. Come crollerà tutto e cosa ne resterà rimane una responsabilità delle azioni e delle scelte future di Sara.

Giacinto e Giuliana hanno grandi aspettative per la figlia: la stimano e la incoraggiano a perseguire i suoi sogni. Ma qualcosa cambia: Sara appare spaesata, lascia l’università e l’idea di diventare un insegnante come il padre. Sentirsi spaesati è una condizione diffusa – quasi la norma – per la generazione della protagonista, eppure lei sembra quasi attribuire il fallimento solo al colore della sua pelle.

Il fallimento è uno dei temi che ho voluto (o provato!) ad affrontare. Volevo mostrare che alla base di una sconfitta ci possono essere diversi fattori. Il colore della pelle è solo una questione di superficie nella storia di Sara e vorrei che fosse chiaro: il problema non è essere Neri o Nere; il punto è quanto si è elaborata la propria Nerezza all’interno del contesto in cui si cresce e si vive. Che strumenti, stimoli, conflitti e confronti si sono avuti per capire e accogliere la propria Nerezza all’interno di un mondo a maggioranza bianco. Sara cresce come bambina, ragazza e poi donna nera che però ha una mentalità e un atteggiamento nei confronti del mondo tipicamente occidentale, bianco. Il suo fallimento nasce dai piccoli grandi ostacoli che la vita, il quotidiano – fuori dal terreno di amore sconfinato dei suoi genitori adottivi – le pongono e che lei non sa minimamente come affrontare. Deve scoprire di essere Nera ancora prima di capirlo e questo la obbligherà a rivalutare tante cose, non solo il percorso di studi, ma anche com’è stata amata, come si ama e come desidera farsi amare, vedere. È un argomento complesso, pieno di sfaccettature ma ad oggi, in un’Italia contaminata come quella odierna, è importante iniziare a parlare di questi gradi di difficoltà di chi nasce e/o vive qui ma ha alle spalle un’esperienza di migrazione più o meno riconosciuta.

Tutta intera è anche un romanzo di formazione dove ha un ruolo centrale l’istruzione, ma soprattutto la letteratura. Sara tenta in tutti i modi di convincere la sua classe a leggere qualcosa che non siano bollette e documenti che i ragazzi sono soliti decifrare per mamme, nonne, parenti. Questo libro vuole essere anche un po’ un appiglio per chi ne ha bisogno?

Questo romanzo è una promessa mantenuta alla me bambina che non trovava libri che la rappresentavano. Ci sono riuscita. Ho raccontato la storia che avrei voluto leggere a dodici anni come a venti. Non so se sia un appiglio ma portarlo in giro e ascoltare le voci delle vite che l’hanno letto e capito mi ha fatto pensare che non può bastare solo questa storia. Abbiamo bisogno di costruire una nuova narrazione, presente, contemporanea e contaminata. E per fortuna ci sono autori e autrici che ci stanno mettendo tutto il cuore; penso a Mohamed Amin Bour, Djarah Kahn, Andreea Simionel, Mbaye Gueye, Anna Osei, Sabrina Efionayi. Esistono e nei prossimi tempi se ne aggiungeranno altre ancora e sarà bello così, perché i bambini di ora – quelli sì – che devono (e potranno) avere qualcosa a cui aggrapparsi.

Nel libro sono fondamentali i colori, le sfumature. Hai usato alcune immagini in maniera metaforica e i significati arrivano forti al lettore: «le sneakers macchiate per sempre di Zakaria Laroui», così come la candeggina e la crema chiarificante per far diventare la pelle bianca. Sono tutti indizi che nascondono realtà molto più grandi, quanto è stato difficile disseminarli nel testo evitando gli stereotipi?

Questo libro è intriso di sottotesti. Prima di tutto sono una lettrice e amo trovare nei testi che affronto quel qualcosa in più che l’autrice o l’autore vuole dirmi ma senza esplicitarlo. I colori per me sono stati una sfida gigante. Parlare di questioni legate alla discriminazione delle origini di un individuo senza usare parole come “nero” o “bianco”, provando ad andare oltre alla semplice questione cromatica della pelle mi ha messo alla prova ma è stato utile e bello perché mi ha permesso nel momento della scrittura di scavare, spaziare, tentare. Ho inventato nuovi termini, ho usato metafore, dettagli piccoli per spiegare, mostrare e mi rende felice l’idea che questo intento sia passato in qualche modo. È molto di più di un semplice colore della pelle. È un aspetto che può diventare annullamento e condanna, rivalsa e lotta, possibilità o limite e avevo bisogno che venisse fuori nella paura, nella disperazione ma anche nella gioia e nell’amore. Ci ho provato e spero che i ragazzi e le ragazze di Basilici che ci sono là fuori sappiano coglierlo.

Il tuo romanzo parla anche di lingua, o meglio, di lingue. I ragazzi di Basilici hanno un loro codice che all’inizio è precluso a Sara. Allo stesso modo, Sara non riesce a dare voce ai suoi pensieri persa com’è nell’incapacità di comunicare con sé stessa e con gli altri. Anche la decisione di non tradurre le parole straniere nasce dal voler raccontare diverse forme di incomunicabilità?

La lingua è il primo canale dell’amore e in questo libro doveva avere un posto d’onore. Sara conosce la lingua di un amore unico e decifra il mondo solo tramite quei canoni, ma i ragazzi che incontra di lingue ne sanno due, tre e la prendono in giro, contropiede. La mettono all’angolo perché sanno di avere un potere che alza i muri e gli permette di puntare, e Sara davanti a tutto questo non ha scudi.

Volevo che la lingua si trasformasse e da arma vincente (Sara che sin da piccola fa giochi di parole col padre) diventasse vuoto, spaesamento (Sara che non comprende i suoi alunni a cui dovrebbe insegnare l’italiano). Anche le frasi che non ho voluto tradurre fanno parte di questo scopo: le persone di seconda generazione vivono una vita in continua traduzione in base al mondo che stanno vivendo (casa, scuola, lavoro, sport) e io volevo ridargli la dignità e il valore delle loro lingue madri. Quelle che hanno imparato dentro le mura di casa e che l’Italia chiama dialetti o che addita come motivo per il quale sono lenti nell’apprendimento. Volevo che queste lingue entrassero nella pagina esattamente come fanno nel parlato. Anche con il rischio di escludere chi non le sa. Perché ogni tanto può toccare anche a noi di non capire, di sentirci esclusi e scoprire che non si muore ma invece si può imparare qualcosa di nuovo.

Immagine di copertina: Tutta intera, Espérance Hakuzwimana (Einaudi, 2022)