Fin dalla sua recente uscita, la serie Dahmer – Mostro è diventata in breve tempo uno dei prodotti più visti della piattaforma Netflix. Complice il suo successo, la serie tv ha risituato nel dibattito mainstream uno dei serial killer più violenti della storia americana, noto per l’efferatezza degli omicidi. Tra il 1978 e il ’91, Dahmer uccise diciassette ragazzi e uomini – principalmente individui razzializzati – dai 14 ai 33 anni. Tuttavia, il suo ritorno nell’immaginario pubblico si è concentrato soprattutto sulla sua rappresentazione televisiva. In particolare, la sua recente popolarità ha riattualizzato le problematiche legate alla rappresentazione cinematografica dei serial killer, in primis la loro romanticizzazione. Eppure, al di là della riconcentualizzazione della banalità del male degli assassini seriali e i disparati tentativi di sfatare la retorica del mostro, un aspetto che è stato trascurato in molte analisi è l’identità di Dahmer e delle sue vittime, ovvero quella queer.

In realtà il tema della queerness è emerso nel dibattito pubblico, ma limitatamente alla decisione di Netflix di inserirlo nella categoria LGBTQ della piattaforma e alle polemiche che ne sono seguite. Tuttavia, questa è stata una delle poche occasioni in cui la queerness di carnefice e vittime è stata messa al centro della discussione. Eppure, l’identità delle parti coinvolte ebbe un ruolo prominente all’indomani dell’arresto di Dahmer, poiché fu strumentalizzata dai mass media per giustificare l’omofobia e il razzismo istituzionale dell’epoca.

Infatti, la scoperta degli omicidi di Dahmer nel luglio del 1991 si verifica in un momento di transizione significativa nella storia nazionale, legata a doppio filo al panico morale di quei tempi e alla graduale trasformazione socioculturale in corso. L’America di inizio anni Novanta sta ancora facendo i conti con l’Hiv e il lungo silenzio istituzionale: il presidente Reagan nominerà l’Aids per la prima volta nel settembre dell’85, troppo tardi rispetto a un’epidemia che era diffusa da almeno quattro anni e che contava già migliaia di morti. All’inizio degli anni Novanta il quadro epidemico risulta migliorato, ma a permanere è lo stigma nei confronti delle persone queer, percepite come una minaccia alla sanitizzazione della società americana.

È in questo contesto che, pochi mesi prima dell’arresto di Dahmer, esce al cinema Il Silenzio degli Innocenti di Jonathan Demme. Il modus operandi del villain Buffalo Bill consiste nel rapire donne, ucciderle, rimuovendo in un secondo momento porzioni della loro pelle allo scopo di creare un completo di pelle femminile, completando così la sua identità transessuale. All’uscita del film diversi critici misero in luce la rappresentazione distorta e omofobica del suo personaggio: la cultura queer messa in scena è sotterranea e grottesca, abitata da mostri travestiti che indossano la pelle di donne uccise.

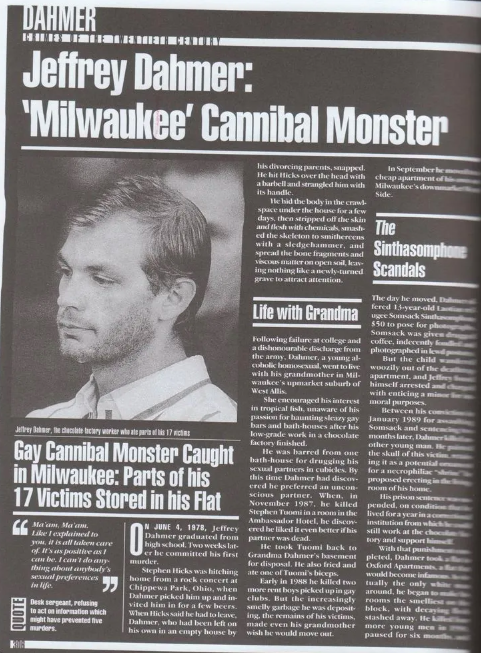

Nel passaggio dal successo del film di Demme nel ‘91 alla cronaca giornalistica degli omicidi di Dahmer, il mostro queer televisivo si era trasformato in un mostro in carne e ossa. Infatti, la scoperta di un serial killer gay che drogava e lobotomizzava le sue vittime allo scopo di trasformarle in amanti zombie, spesso mangiando e collezionando pezzi del loro corpo, è stata repentinamente strumentalizzata dalla stampa dell’epoca per patologizzare ulteriormente la comunità queer, presentandola come intrinsecamente deviata. La prossimità temporale tra l’uscita nelle sale di Il Silenzio degli Innocenti e l’arresto di Dahmer portarono a una falsata ipervisibilizzazione del serial killer gay nell’immaginario pubblico. Il lessico mediatico dell’epoca conferma tale visione: Dahmer veniva descritto come un mostro, un pedofilo, un cannibale e un deviato sessuale. Egli era la conferma di tutti i timori che l’America bianca e di classe media aveva nei confronti dell’omosessualità. Ecco che se nella comunità queer vi era un mostro, allora tutti potenzialmente potevano esserlo.

Non è un caso, infatti, che la sessualità di Dahmer inizialmente abbia avuto un ruolo centrale nello scrutinio dell’omicida seriale. D’altro lato, pochi altri serial killer prima di lui hanno subito un’indagine così oculata del proprio orientamento sessuale, basti pensare a Richard Ramirez o Ted Bundy. A proposito della cattura di Ramirez nell’agosto dell’85, Simone Sauza in Tutto era cenere descrive come ci fosse un’atmosfera di festa sapendolo in manette, e scrive:

«L’orrore profondo nasceva dal senso di distruzione improvvisa del proprio status: la proprietà privata, i rapporti di buon vicinato, la tranquillità domestica, un intero orizzonte esistenziale che veniva disintegrato da una minaccia invisibile.»

Ma il caso Dahmer era differente: egli non entrava nelle case delle famiglie americane dalla finestra, anzi, era relegato a quelle geografie urbane della perversione da cui l’America wasp si teneva a distanza, come i gay bar di Milwaukee. Si muoveva, quindi, in un doppio terreno lontano dallo sguardo egemone: quello dei locali queer e dei quartieri poveri del Northside.

Proprio per la distanza che separava i due diversi volti dell’America tra gli anni Settanta e Novanta, la scomparsa di uomini gay razzializzati si verificò nell’indifferenza generale delle istituzioni locali, favorendo la prosecuzione degli omicidi. D’altra parte, Dahmer era ben consapevole del grado di omofobia e razzismo diffusi allora, e utilizzò la propria omosessualità come strategia per sviare ogni sospetto. Infatti, vi è un legame storico di lunga data tra devianza sessuale, criminalità e malattia mentale. In questa prospettiva, non è un caso che i media inizialmente abbiano diffuso una narrazione volta a enfatizzare l’omosessualità mostruosa di Dahmer, allo stesso tempo eterosessualizzando, per contrasto, le sue vittime.

Ecco che Dahmer fece due volte coming out nello spazio istituzionale, sempre allo scopo di essere assolto dai sospetti. Il primo ebbe luogo nell’89, per difendersi da un’accusa di violenza sessuale e adescamento di minore. Il secondo evento ebbe luogo due anni dopo, poco prima del suo arresto. Questo avvenne quando due poliziotti furono chiamati da una vicina di Dahmer, che aveva prestato soccorso a un ragazzo di quattordici anni, visibilmente drogato, ferito e fuggito nudo dall’appartamento dell’uomo. I poliziotti riconsegnarono il minorenne nelle mani di Dahmer, dopo che questo li convinse non solo che egli era maggiorenne, ma anche che le sue condizioni fisiche fossero in linea con la natura sessuale un po’ kinky del loro rapporto. Il ragazzino fu ucciso quella stessa sera e, nonostante una breve sospensione dopo l’arresto di Dahmer, i due agenti furono reintegrati poco dopo.

Questi due casi, insieme alla manipolazione operata dall’uomo, illustrano alla perfezione il cortocircuito che sta al cuore del caso Dahmer, ossia il conflitto tra un’omofobia manifesta e complice da parte delle istituzioni e della stampa e, allo stesso tempo, il timore di queste di essere accusate di essere omofobe. Credendo alla versione di Dahmer, uno dei due agenti si giustificò affermando che non poteva interferire con le preferenze sessuali altrui, suggerendo implicitamente che i rapporti sessuali tra uomini fossero intrinsecamente violenti e degradanti. Lo stesso cortocircuito si ripropose, poi, nella gestione mediatica del caso. Subito dopo l’arresto, infatti, sono state organizzate manifestazioni da gruppi queer locali, che rivendicavano come gli omicidi di Dahmer non fossero rappresentativi della comunità LGBTQ+, così come quelli di Bundy non erano rappresentativi della comunità eterosessuale. In seguito alle critiche, i media rimossero ex abrupto quasi qualsiasi menzione dell’omosessualità dal caso Dahmer; persino nel corso del processo, la sua omosessualità fu raramente menzionata.

Questo, però, porta a un’ultima complicazione della situazione. Rimuovendo l’omosessualità dal discorso pubblico, Dahmer si sarebbe trasformato in un mostro calcolatore che uccideva uomini senza apparente ragione, giacché anche le informazioni circa l’etnia e la sessualità delle vittime venivano allora mistificate. L’invisibilizzazione dell’omosessualità di Dahmer e delle sue vittime avrebbe così rinforzato i meccanismi di omofobia istituzionale, che hanno sempre marginalizzato le persone queer, negando le loro esistenze e normalizzando l’eterosessualità come unico pattern ammissibile nell’immaginario pubblico. Allo stesso tempo, però, l’eccessiva enfasi sull’omosessualità di Dahmer e delle sue vittime nell’analisi del caso è incorsa nel rischio di sfruttare il loro orientamento come capro espiatorio, proiettando le perversioni della società contemporanea americana in un eterno altro, imperscrutabile e dunque incomprensibile. Ciò che risulta lampante, tanto nel caso dell’ipervisibilizzazione quanto in quella dell’invisibilizzazione, è il tentativo delle istituzioni di autoassolversi dalle proprie responsabilità sistemiche nel caso Dahmer.

Da questo punto di vista, se il ritorno sulla scena pubblica dello spettro di Dahmer sembra ormai inevitabile dopo il successo televisivo, esso potrebbe fornire un momento di riflessione sulle responsabilità dell’America passata e contemporanea, sul ruolo istituzionale di omofobia, razzismo e classismo nell’avere garantito l’impunità di Dahmer per più di un decennio. La narrazione emersa dopo il suo arresto, gli appelli ignorati delle famiglie, le marce della comunità queer di Milwaukee, forniscono una dolorosa disamina sull’abbandono e la marginalizzazione delle sue vittime, tanto che la rabbia della comunità LGBTQ+ e nera all’indomani del suo arresto era rivolta tanto al serial killer quanto al sistema che gli ha garantito di proseguire impunemente i suoi crimini. E mentre online il discorso si polarizza tra la moralità o meno di riproporre la storia di Jeffrey Dahmer, con le sue accuse di ritraumatizzazione e di una rappresentazione troppo empatica o romanticizzata, c’è un altro, terzo attore – quello istituzionale e sistemico – che nella riattualizzazione del caso Dahmer vive ancora uno statuto di impunità.

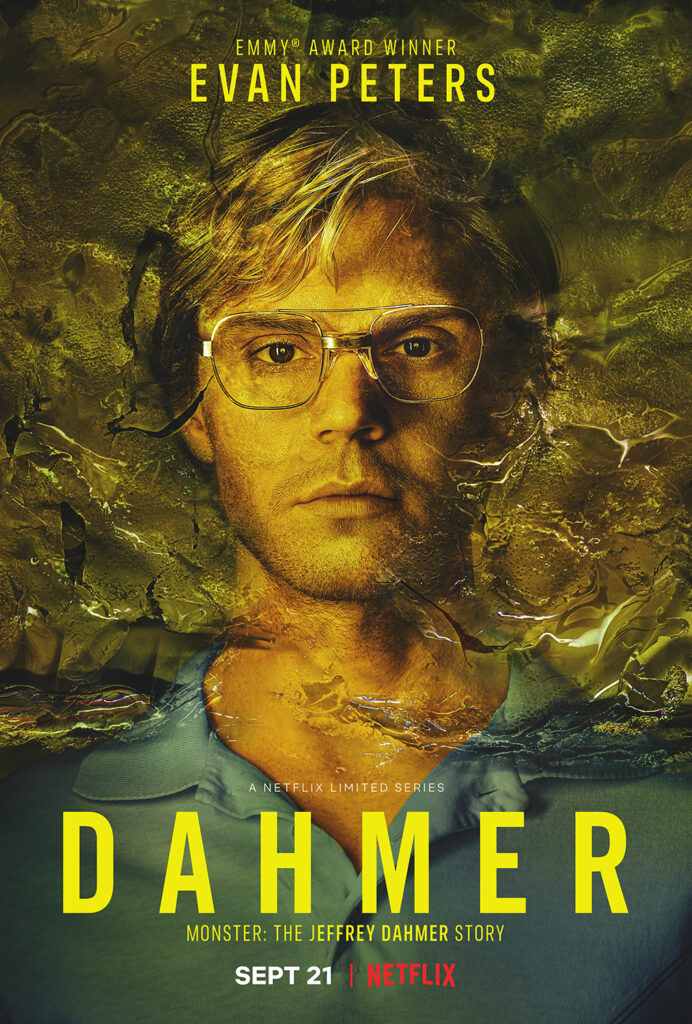

Immagine di copertina da The Hornet Online