C’è una poesia di Eugenio Montale che mi sorprendo spesso a sussurrare a mezza voce nel silenzio, come un ricordo o una promessa: si tratta di Piccolo Testamento, in apertura all’ultima sezione di Satura, e in particolare sono i versi iniziali e finali, quando Montale scrive che la poesia è una traccia, madreperlacea di lumaca o smeriglio di vetro calpestato, lontana da ogni ideologia, resistente e tenace pur nella sua apparente gracilità (una fede che fu combattuta, una speranza che bruciò più lenta, un duro ceppo nel focolare), e quando dice che nell’incertezza di questa vita e di questo mondo, nel pieno urto dei monsoni, in fondo accade un fatto potentissimo: ognuno riconosce i suoi e la mutevolezza delle apparenze e degli esiti, perché l’orgoglio non era fuga, l’umiltà non era vile, il tenue bagliore strofinato laggiù non era quello di un fiammifero. Ognuno, quindi, riconosce i suoi: mi è successo molte volte, nel corso degli anni, tra le pagine di romanzi, saggi e raccolte poetiche, a me come a tutti, voci che di prepotenza e bellezza affiorano dal mare ondoso della letteratura e si aggrappano alla barca che ci stiamo costruendo, salgono a bordo, ci aiuteranno a remare, a individuare una direzione, a dare un nome alle cose o semplicemente taceranno in nostra compagnia davanti al medesimo confuso orizzonte. Ognuno riconosce i suoi: mi è successo, per esempio, con Stig Dagerman.

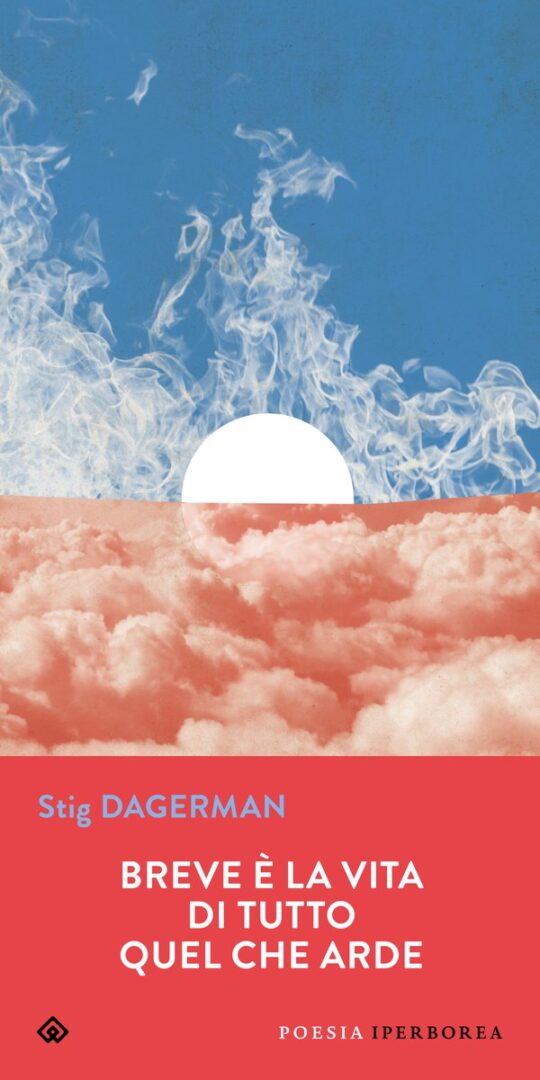

A novembre la casa editrice Iperborea, proseguendo il meritorio lavoro di traduzione e pubblicazione delle opere dello scrittore svedese, ha dato alle stampe una raccolta selezionata delle sue poesie. Breve è la vita di tutto quel che arde, tradotto e curato da Fulvio Ferrari, include una scelta di componimenti liberi, le dikter (poesie), diversi per finalità e stili, tratti dal decimo volume dell’edizione svedese delle opere complete, e parte dei circa milletrecento dagsedlar, poesie satiriche a commento della cronaca politica e sociale del tempo che Dagerman scrisse per il giornale anarchico Arbetaren, che si trovano invece nel nono volume. In entrambi i casi, svedese e italiano, si tratta di un’operazione filologica postuma: Dagerman in vita non pubblicò mai un corpus delle proprie liriche. Per molti giorni le ho lette e rilette, perché con la poesia è così, raramente si esaurisce in una prima volta, e soprattutto non si strappa lungo i bordi, non si legge in modo omogeneo, nel mentre non si sta per forza seduti, convinti, concentrati; laddove un mondo narrativo stabilisce varchi e confini d’ingresso e d’uscita, il verso si mimetizza nelle giornate e nei margini accartocciati, nel mio caso specifico anticipi ritardi treni schiamazzi e tavolini di bar. Un bar dentro un quartiere, un quartiere dentro una città: e se fosse un porto, come l’hamn dove tutto ha la barba di due settimane, dove Dagerman nota una cosa spaventosa, e cioè che qui più di tutto le navi temono l’acqua? Riesco a vedere quel posto, lì volteggiano gabbiani sordomuti, avanza la ruggine, il capitano che dovrebbe dare l’ordine per salpare esita, tiene la mano sopra la campana, più di ogni altra cosa l’immobilità teme la partenza: il porto è la vita, una putrescente fiaba, l’immensa sputacchiera di dio. La condizione umana, che nella prosa di Dagerman non trovava facili sconti o comode consolazioni, attraverso il linguaggio poetico delle dikter si rivela in tutta la sua inadeguatezza e il suo dolore. In Messaggio per Natale (1951) la solitudine dell’essere umano è un dramma cosmico che occorre accettare, inutile rifugiarsi nella religione o nell’illusione del potere: alle stelle non dobbiamo credere perché son cose lontane, che splendono solo per se stesse, per noi s’accendon gli occhi e sono quelli che andrebbero seguiti, così come bisogna diffidare di re e di angeli, i primi si credono saggi ma una spada è il loro sguardo, la mano un coltello, i secondi arrivano sempre troppo tardi. In Riviera, composta nel 1948, sembra che l’ordinarietà e la calma apparente di un luogo di villeggiatura riflettano la nostra impotenza frustrata in un universo senza dio: c’è una sala da tè sulla costa, sassolini bianchi, il mare chiaro, un clima di generale distensione e serenità; eppure le palme che s’innalzano sulla ghiaia sono come elefanti pietrificati ed è impossibile non rabbrividire davanti a uno dei versi più duri: in uno dei torridi bar c’è chi prende un drink invece di morire. No, dio non esiste e non esiste salvezza, e soprattutto breve è la vita di tutto quel che arde: Dagerman lo ribadisce anche in maniera più didascalica, perché fingere che sia una fede quando forse è solo disperazione (Sesto atto)? Eppure, esattamente come accadeva nei racconti, nei romanzi e nei reportage, Dagerman lascia sempre un piccolo bagliore acceso in fondo alla notte: un po’ di speranza rimane, e la si ritrova nella fratellanza. Perduti in un universo che è loro indifferente, oppressi dalle ingiustizie e dalle crudeltà del vivere civile, gli esseri umani dovrebbero contare soltanto gli uni sugli altri: perché se libertà c’è, è negli occhi di nostro fratello (Messaggio di Natale) e soprattutto (uno dei quei concetti dagermaniani da ripetersi fino allo sfinimento) un uomo in meno che ha fame è un fratello in più (Il mondo non puoi cambiarlo). Nella sezione dei dagsedlar i toni si fanno più acuminati, il verso è quasi sempre in rima e la metrica più tradizionale: la forma perfetta per scagliarsi contro le distorsioni della politica e della società. Dagerman commenta con amarezza, tra le altre cose, gli accordi della democratica Svezia con la Spagna di Franco, la retorica della pace del 1945 dinnanzi a distese di morti, il rifiuto da parte delle autorità militari di mettere a disposizione le caserme vuote ai senzatetto di Stoccolma, i presunti vantaggi delle nuove bombe batteriologiche statunitensi, i maltrattamenti dei bambini negli orfanotrofi. Ecco i tempi moderni, dal titolo di uno dei dagsedlar: tutto è mutato in peggio, una volta la libertà era un uomo in cammino, ora è un cannone su una sedia adagiato.

Come giustamente osserva Fulvio Ferrari nella postfazione al volume Iperborea, questa distinzione di carattere generale tra dagsedlar e dikter non deve far pensare a un corpus omogeneo, ma anzi ci troviamo di fronte a una grande varietà di temi, atmosfere e scelte formali. L’unico tratto di continuità resta lo sguardo di Stig Dagerman, riconoscibile nella passione civile, nell’indignazione accorata, nel tormento esistenziale. C’è una poesia in particolare che, letta e riletta, mi lascia sempre sul punto di piangere: s’intitola Suite per Birgitta e si apre con un’immagine deflagrante: in quale acqua si è immersa l’ala che sgocciola malinconia sulla fronte della terra? Lo smarrimento umano non conosce tregua e un verso mi ha inchiodata a quel punto per diverso tempo: c’è una tomba per le nostre barche aperte. L’idea della navigazione, della disponibilità a guardare, a sporgersi, forse a soccorrere, e la morte di tutti questi tentativi, la funerea celebrazione del nostro fallimento: abbiamo davanti il dolore della terra, siamo parte di esso. Ma ancora – ed è qui che mi commuovo, qui che sento e percepisco davvero lo Stig Dagerman di Autunno tedesco, de Il nostro bisogno di consolazione, di Bambino bruciato – non tutto è perduto: così Birgitta, destinataria di questi versi, non deve piangere, c’è un ponte bianco sui boschi di ottobre, e nessuno di noi dovrebbe farlo. Poiché dobbiamo leggere finché il libro dura, dobbiamo camminare finché il ponte resta. Solo nella solitudine più grande potremo finalmente incontrarci.

Photo credits

Steffen Lemmerzahl tramite Unsplash