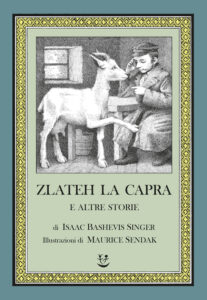

Che debba, sempre, campare, o crepare, sopra, o sotto, la panca? La bestia che lecca sale e incorna vento qualcosa (in più) sa. Zlateh la capra, sicuro, ticchetta gli zoccoli con fare astairiano. Isaac Bashevis Singer la racconta come un nonno farebbe col nipotino preferito, quello che a caccia regge la giberna, che accende a favore il cannello in mezza boccata. Assieme ad altre sei novelle – tutte d’annata 1966, riferite alle antiche fole delle comunità ebraiche della Polonia –, l’iconica storia caprigna viene riedita da Adelphi dopo quasi un trentennio. Non senza il tratto di Maurice Sendak, teneramente (appositamente) disusato.

Ma chi legge un libruccio sì stretto e rigido, incordato al tempo trapassato, (ter)remoto ai più? Beh. Quelli che si chiedono: «Che cosa succede a un giorno dopo che è finito? Dove vanno a finire i nostri ieri con le loro gioie e i loro dolori?». Loro. Corrono, bambini, da una pagina all’altra: solo fossero pozzanghere sarebbero contenti un’ulteriore tacca. Toccasse anche di capitombolare nel «paradiso degli sciocchi».

Lì sono Atzel e Aksah. Forse pure Tudras il Tonto, Lekisch il Babbeo. Il luogo della miglior dipartita è una sepoltura nel raso, per ricordare l’unico abbigliamento eternamente comodo, il pigiama. Doppiato sul petto ad assorbire dolci sudori, slargato nella patta per far passare un’ingordigia redenta («In paradiso si mangiava la carne di bue selvatico e di balena; si beveva il vino che il Signore serbava per i giusti; si dormiva fino a tardi e non esistevano doveri»). Così all’agio, si scorre adagio il volume dall’umorismo esiliato, barbuto.

La mancanza di senno, sparsa un po’ ovunque nella collazione, non causa né pena né reale punizione. Gli idioti di Singer – gli shlemiel, stirpe serpeggiante – sono il vero succo delle storie, spremute a freddo sotto neve interminabile e incantata («una tovaglia d’argento/ riluceva come le perle e i diamanti»), quasi fatale. La celeste polvere bianca è anzi il coprotagonista di tanti babbei combina guai, e aiuta a schizzare paesaggi di una bellezza monotona, lentissima, al pari dei ritmi cerebrali tra le strade di Chelm e dintorni. I vetri delle finestre coperti di fiori di ghiaccio. Il vento fischiante nei camini. Raffiche di neve a capriole nell’aria fredda. Neve che cade secca e pesante come sale. La sterile semina impartita dall’alto stordisce omuncoli e animali, volendoli quasi accompagnare dalla stupidità alla pazzia («A tratti Aaron aveva l’impressione che non fosse mai esistita l’estate e che nevicasse da sempre, da quando riusciva a ricordare. E lui, Aaron, non aveva mai avuto un padre, una madre o delle sorelle. Era figlio della neve, nato dalla neve, e lo era anche Zlateh»).

Si deve immaginare il faccendare di Hanukkah. Casupole non coibentate infiammano perennemente focolai, lampade, stufe e ceri. Il caldo non arriva ma il diavolo sì. Vuol giocare a dreidel, ingozzarsi dell’insoddisfazione e della povertà, deridere gli shlemiel prima di tornare «nel paese dove non camminano gli uomini e non pascola il bestiame, dove il cielo è di rame e la terra di ferro». Porta la moglie, sulla sella di un cerchio, fa il suo show: «Mangiò le frittelle alla cannella, bevve il tè con la marmellata e soffiò anelli di fumo dalla sua pipa d’ambra. Perdeva e rideva, perdeva ancora e scherzava. Beveva vino e idromele, e il suo borsellino sembrava non avere fondo». Le famiglie, stolte e litigiose, imparano niente se non il terrore. Accendono più lumi con l’idea d’allontanare gli spettri, attingono alle scorte di sidro e sugna per dimenticare gli spettrali volti ghignanti. Tremano.

Gli eventi piccoli come la castrazione di un torello o lo sposalizio tra casate minori perciò attirano il giubilo totale. S’innesca il topos fiabesco, màgio, del pellegrinaggio benaugurale («Giunsero ospiti da città lontane. Alcuni arrivarono a cavallo, altri a dorso di mulo e altri ancora in groppa a cammelli. Tutti portarono splendidi doni, d’oro, argento, avorio e pietre preziose»). Si va a vedere per credere – che lì dove non cresce erba nasca qualcosa. Giovani e vecchi dalla fronte alta per il troppo pensare sorvolano, simili a sparvieri, l’inospitale crosta diaccia. Spesso accontentati di tornarsene via, con le pance sazie di bignè al formaggio e zuppa di barbabietole.

C’è chi si avvelena di melassa, chi perde i piedi nel letto. Chi si crede morto, chi truffa Satana. Poi, alla fine, c’è il ragazzetto con la sua adorata capra. Il padre, un pellicciaio in disgrazia, l’ha venduta per otto monete e Aaron la deve portare al macello, ritirando il bottino salvavita. Responsabilmente la sospinge attraverso chilometri stopposi, quando il clima per maleficio muta. Neve, sì. Soffocante, imperterrita. «Il beato di Zlateh cominciò ad assomigliare a un pianto. Il vento ululava, prima con una voce e poi con molte voci diverse». Bestia e bambino stringono in un rifugio di fortuna e lei col suo latte fienato lo salva. Tornano a casa inseparabili, infatuati; capaci, persino, di dirsi interamente: «Beee. Emetteva quell’unico suono che esprimeva tutti i suoi pensieri e tutto il suo amore».

Le illustrazioni di Sendak – il bianco e il nero come ipotesi d’incisione – usano linee corte per graffiare smorfie e silhouette. La fissità iconografica dei soggetti li impastella dentro un rigore vuoto, insonorizzato e sospeso. Bidimensionali, evanescenti, gli inserti disegnati sono cartoline goffrate di filigrane yiddish; collegano indietro ad altri indietro che, alle spalle, già preparano lingue, corna, muschi e vasi da notte: gli eterni corredi del favoleggiare primitivo.

Immagini:

Zlateh la capra,

Yenta, Pesha, Trina e Yachna,

Tirò fuori la lingua e diventò alto il doppio