«Mamma, non lasciare che i tuoi figli diventino cowboy

Non permettere che suonino la chitarra o guidino vecchi camion

Lascia che siano dottori, avvocati o cose del genere

Mamma, non lasciare che i tuoi figli diventino cowboy

Non staranno mai a casa e son sempre soli

Anche con chi amano»

Waylon Jennings & Willie Nelson

Ne Il cavaliere elettrico, del 1979, Sydney Pollack raccontava d’un ex campione di rodeo demotivato da un’esistenza votata a mercificazione e consumismo, che a un certo punto sottraeva un rinomato stallone, testimonial d’una ditta di cereali e da questa imbottito di steroidi, per ricondurlo nella natia wilderness e quindi rendergli la libertà. Non c’entra, ma c’entra: feticcio per Pollack, Bob Redford tre anni fa scelse di congedarsi dallo schermo con un prodotto volutamente démodé e tuttavia in linea con la propria tipologia, Old Man & the Gun; di sei anni più anziano e anch’egli californiano, Clint Eastwood persegue la sporadicità del suo personaggio smitizzandone gradazioni eroiche e ribadendone, semmai, risvolti contraddittori ed egoistici, senza farsi mancare l’amara ironia legittimata dall’età avanzata. L’unica divergenza risiede in un’acquisita saggezza che il tempo e le regole da esso stabilite concedono, se non regalano, quale giustificazione al gap generazionale. Il cinema a stelle e strisce, e prima ancora la letteratura nordamericana, gronda di archetipi atti alla restituzione d’un Paese non per vecchi, ove i miti che furono, sovente perseguitati da una fama deleteria, devono far largo ai giovani; quasi sempre l’anelito di stanzialità e quiete domestica è sopraffatto dal nomadismo di uomini senza paura: cowboy ineluttabilmente soli sotto le stelle, quando non stranieri senza nome, parimenti stritolati da una modernità prevaricante.

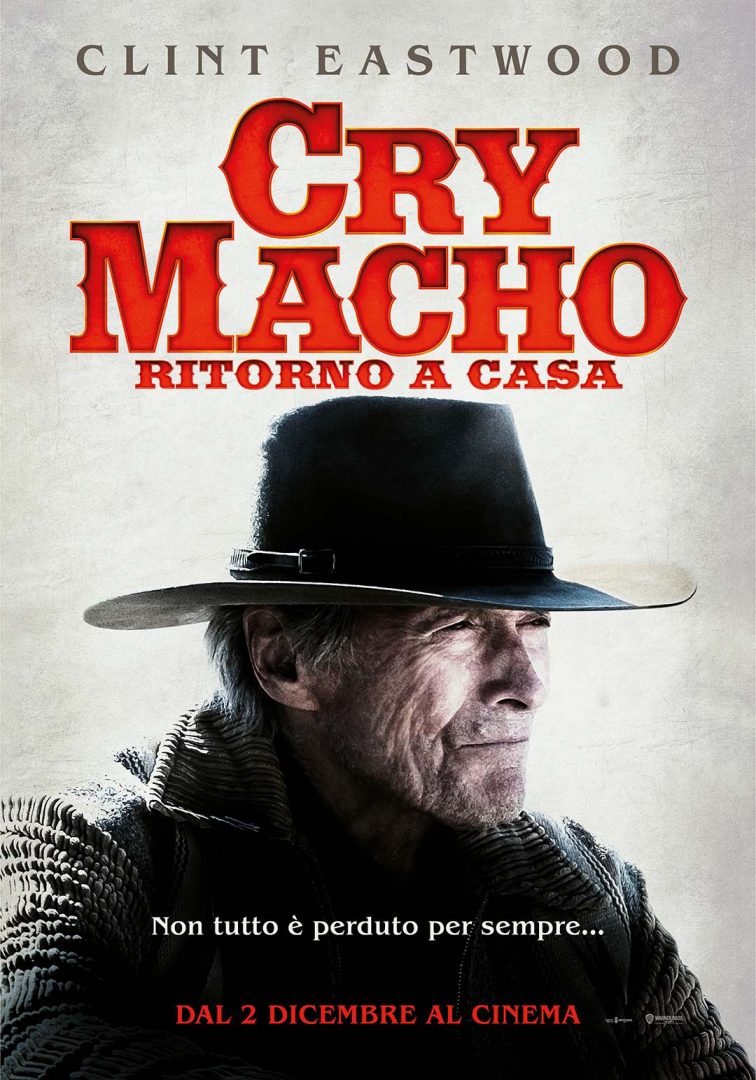

Tante volte si è scritto che il parallelo tra Gli spietati e Il pistolero di Siegel serba una comune origine. Nel caso della quarantesima prova registica, Cry Macho – Ritorno a casa, i pochi calendari ancora a disposizione del cineasta, lucidamente al passo col percorso esistenziale, riscontrano una correlazione con una pellicola di Nicholas Ray: al pari dei citati film interpretati da Kirk Douglas, Il temerario era inconfessato ipertesto già per Pollack nel dedicare la disperata ode ai principali valori – individualismo e desiderio di libertà, in senso istintivo e assoluto – che la moderna civiltà sacrifica in misura ogni volta maggiore. Che altro potrebbe essere, Cry Macho, se non un ennesimo western contemporaneo, il cui incipit, contrappuntato dal timbro malinconico di Will Banister sulle note di Mike Mancina, immortala un collaudato pick-up Chevrolet lungo boscosi sentieri popolati da cavalli in libertà? Un’ex gloria del rodeo è Michael “Mike” Milo, ritiratosi in seguito a un grave infortunio alla schiena, esplicato da un’istantanea in bianco e nero su un articolo di giornale che, tra foto appese e trofei, improvvisamente prende vita catapultando lo spettatore al passato. E se, guarda caso, l’azione si svolge nel citato ’79, al Temerario rimanda il rapporto di transizione, tropo tra i più assiduamente frequenti nel milieu eastwoodiano, tra il vegliardo Milo e il tredicenne Rafael “Rafo” Polk – che il primo s’incarica di riportare al padre, suo capo e amico – insegnandogli ad andare a cavallo e a rispettare la natura; viceversa, la distanza apparentemente incolmabile tra una classe più giovane e una consumata è consegnata dal ruolo di guida rivestito del secondo (si prenda l’ilare segmento in cui gli fa assaggiare un cactus, a mo’ di digestivo), «in grado di accompagnare e integrare il suo anziano partner», scrive Adriano Piccardi, «alla scoperta di una nuova realtà da amare e di cui sentirsi sempre più partecipe.»[1]

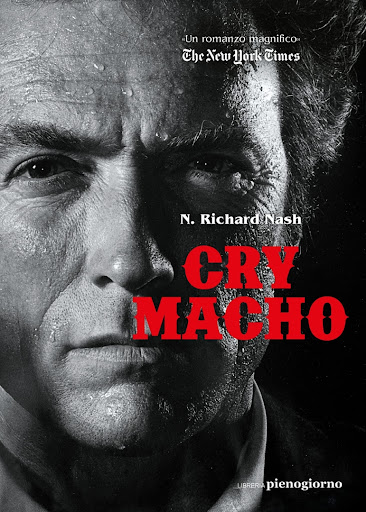

Quest’ultima fatica trae origine dall’omonimo romanzo di N. Richard Nash (anzitempo concepito come script, rifiutato dalle majors, che addirittura risale alla fine degli anni Sessanta), il quale, sino alla morte, insistette affinché il volume conoscesse una trasposizione cinematografica. Ragioni d’assortita varietà avrebbero accantonato il progetto – che vide coinvolti nomi quali Roy Scheider o Arnold Schwarzenegger – fin quando Eastwood, non meno interessato da oltre trent’anni, decise di occuparsene avvalendosi nuovamente della collaborazione di Nick Schenk, sceneggiatore per Gran Torino e Il corriere – The Mule. Non occorre molto per comprendere come Cry Macho sia l’ideale coronamento d’un trittico da Clint dedicato alla vecchiaia di un personaggio vieppiù indotto a far i conti con le proprie incoerenze, ove l’aspetto reazionario e respingente della nota maschera, ormai vanificato dal rovescio dei valori morali, si ribalta nell’accostamento verso le etnie inizialmente esecrate, la cui immacolata conservazione etica fa dell’America sprezzante e facile alla rimozione un’alcova di sconfitti. Non per niente il corriere Ernie Stone sceglieva di pagare in primis il prezzo di un’esistenza egoista, autocondannandosi e accettando di scontare il poco tempo restante dietro le sbarre, allo scopo di riassaporare il segreto della vita nascosto nelle Hemerocallis da lui coltivate (associate, secondo il linguaggio dei fiori, a sentimenti o caratteristiche positive). Che Cry Macho sigli la trilogia si desume da un altro rilevante fattore, il distacco: sancendo la pacificata relazione tra un vegliardo e un ragazzino, l’altrettanto immolato Walt Kowalski donava la Gran Torino a Thao, che la inaugurava accanto alla cagnolina dell’amico; tredici anni dopo è Rafo ad affidare l’amato rooster a Mike, dopo che questi lo riporta dal genitore sul ciglio del confine.

Il senso dell’avventura che accompagna la missione del protagonista e la stessa complicità con l’imberbe messicano conta meno della confezione – tanto che non sono mancati storcimenti di naso e giudizi acidi da parte di alcuni scettici recensori; né sono pochi, di fatto, dialoghi e parentesi di ritmo che l’assunto risolve, sveltamente e forzatamente, a scapito della verosimiglianza (la strana coppia che sfugge alla retata nella scena del combattimento di galli o allo sgherro che, dando loro la caccia, li rintraccia nel prefinale, e ancora i comportamenti e sbalzi d’umore della madre di Rafo). Buchi di sceneggiatura, per dirla con Alberto Crespi, che non cancellano l’impressione d’un piccolo grande cimitero per elefanti conscio di esserlo, riconducibile a un cinema e un periodo spazzati via come la polvere, del quale autore e collaboratori (tra i co-produttori figura Albert S. Ruddy) sono spettrale monito. Cry Macho è un buddy-buddy, ma prima ancora un ulteriore on the road come molti lavori del cineasta (e nel citato dualismo paterno-filiale la mente torna ad Artigliere e Caribù, al secolo Thunderbolt e Lightfoot, in Una calibro 20 per lo specialista di Cimino): il western è spirato, ma non il viaggio, nitida metafora del trapasso. E in tema di road movie, difficile non intravedere Monte Hellman nel pattern delle lotte tra polli, ché l’allevatore muto di Cockfighter – perduto il match che gli avrebbe fruttato un cospicuo gruzzolo, e quasi tutti gli averi – intraprendeva un itinerario sconclusionato per aggiudicarsi un ambito premio; anche in tal caso il percorso era ostacolato da un sentimento, quello per un’antica fiamma, che rischiava di deragliare i progetti dell’uomo per una più banale esistenza. S’aggiunga che il Messico, sinonimo di conquistata libertà, è topos prediletto dal cinema americano anni Settanta: il gioco è fatto.

L’opzione di scandire la vicenda tramite ripetuti fondu, adibiti a chiuderla, riaprirla e scinderla in capitoli, suona tanto rétro quanto spudoratamente coraggiosa, senza escludere un effetto straniante: esplicita presa di posizione di chi, sfoggiando meno ambizioni (e più umiltà) rispetto alla precedente produzione, s’adagia in confortanti stereotipi conferendogli un’aura classica. Il che annovera la profonda generosità, di solco fordiano, verso i grandi spazi selvaggi che pervadono quasi tutto il film – illuminati dalla luce di Ben Davis, di struggente crepuscolarismo – e Mike rimira su una sdraio nella semioscurità del tramonto. È l’anacronismo, il vero eroe dell’apologo: sicché il riscatto dell’outsider, nemico giurato del filo spinato e delle frontiere d’ogni sorta, non può aver luogo in altra effigie se non quella d’una realtà accettata in ogni sfumatura, ogni ruga, ogni minerale graffio, infischiandosene di tutto il resto. Lasciamo perdere che una controfigura sopperisca all’interprete-regista nei ritagli più movimentati (le sequenze a cavallo o di fuga), non potrebbe essere altrimenti: a offrirsi al pubblico è il simulacro di un’icona obbligata a ripensare al proprio mito, nonostante la scarnitura del volto e l’andatura lievemente claudicante, incapace di assestare cazzotti all’ospite ma sufficientemente guardingo di fronte ai suoi atteggiamenti da goffo bulletto, o alle imbarazzanti avances della madre di lui. Una battuta declamata dal Nostro cinge il senso dell’opera (ovvero dell’ultima produzione filmografica): «Io, la vecchiaia, non la so curare», che rinvia a quella di Ernie relativa a un tempo che non si può comprare; nel secondo caso è tardi riparare ai torti, e non rimane che accettare la sconfitta, mentre qui la via d’uscita – la più semplice, se non proficua – è optare per quel nucleo che mezzo secolo prima l’antieroe solitario, si chiamasse Ethan Edwards o in altra maniera, abbandonava preferendo il vento e la polvere. Di nuovo in gioco è la contraddittorietà del personaggio, più che il personaggio in sé, nel prender atto, rassegnarsi a entrare nell’alveo etnico altrove rifiutato e distaccarsi da quello naturale così remoto. E smentendo, elegiaco, la filosofia neo-con dei cosiddetti “muri” («Ogni uomo dovrebbe conoscere i propri limiti», stigmatizzava Calla[g]han).

Cry Macho è una favola di losers, come ribadisce l’aneddoto di Rafo sul gallo (il cowboy, per parte sua, lo definisce chicken), che si sarebbe guadagnato l’appellativo di “Macho” sgominando un avversario molto più grosso, riscattandosi da una condizione di perdente predestinato. È la dicotomia della distanza a far la differenza: dopo aver confessato anch’egli errori mai sopiti, il vaccaro consegna il testimone al figlio d’elezione lasciando che la vita, col proprio bagaglio di esperienze, romanticismi e disillusioni, gli apra il varco. Lui, il gringo, l’avventura l’ha terminata; ed eccolo tornare a ballare con la bella señora che gli ha dato ospitalità, con la quale godere gli ultimi istanti di felicità e curare le profonde ferite del cuore. La magra consolazione di Frankie Dunn in una fetta di torta al limone, qui, è un café ove ricompattare una famiglia (la locandiera fa da madre ai nipoti dopo la morte della figlia), nella misura in cui disastrato, per un motivo o l’altro, è l’assetto familiare dei protagonisti. Find a New Home è il brano-leitmotiv intonato da Banister. «Ovunque posi il cappello,» cantava Marvin Gaye, «quella è casa mia.» Così fa Mike, in un’oasi catartica definitiva, in cui conoscere il linguaggio dei segni o prendersi cura degli animali, come Wes Block e Will Munny o il cavaliere elettrico Sonny Steele, fa di qualcuno un macho non sopravvalutato. Addirittura, suggestioni à la Peckinpah si afferrano negli scenari sperduti in cui i fuggitivi trovano rifugio (e Rafo ammonisce il complice ch’è sacrilego pernottare in una chiesa consacrata alla Vergine Maria). Ma chi, meglio di “Bloody” Sam, sapeva che winner take nothing? Noi ci congediamo dal suo indiretto prosecutore mentre, sorridente e un po’ beffardo, ci saluta nel controluce polveroso del tramonto, danzando nel vuoto del locale “Fondica de la Luna”. Quello sì, sine dubio, un mondo perfetto.

«Hey, mister, that’s me up on the jukebox…»

[1] Adriano Piccardi, Il vecchio e il bambino. Sabor a Clint, su “Cineforum”, n. 4, dicembre 2021. Pag. 44.