Insieme al cinema classico “commerciale” si sono sempre mosse correnti lui contrarie, in grado di minarne in parte l’edificio. Le sperimentazioni di Stan Brakhage si inseriscono fra queste: micce appositamente lanciate contro quell’idea di cinema, che pur essendo solo una fra le tante idee di cinema, si è affermata come unica. Motivo per cui chi va in sala si aspetta opere di stampo narrativo, che se non vengono date in questa forma preconfezionata, sono automaticamente escluse dall’essere cinema. Ed ecco lo spettatore fischiare deluso. Le orecchie di Brakhage lo sanno bene.

Sta di fatto che c’è chi fa baccano perché vuole che le proprie aspettative siano soddisfatte e si prosegua con una precisa idea rassicurante di cinema, e chi fa ancora più baccano perché sta proponendo qualcos’altro. Affinché l’attenzione venisse davvero messa su nuovi aspetti del fare cinema, era quindi necessario fare tanto rumore… in Brakhage questo si traduce nel desiderio di far saltare tutto il più fragorosamente possibile: micce contro la narrazione, granate contro gli attori, via il sonoro, morte al significato, via tutto, contro tutto, all’aria, in un’esplosione che è tutta di luci, flash di mille colori, sbrilluccichi brillantissimi.

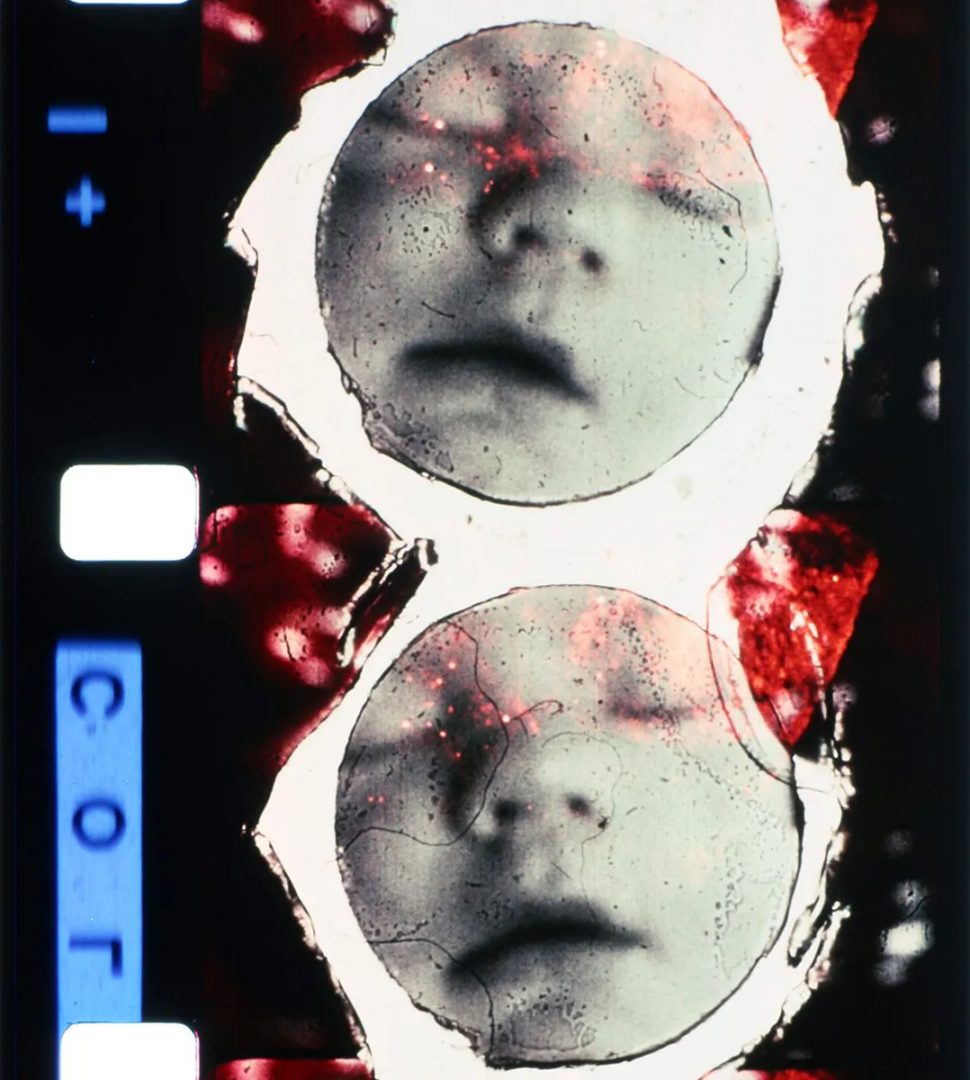

Stan Brakhage (1933-2003) lavora a partire dagli anni ’50 in America, in solitaria, o meglio, accompagnato alla sua arma più fedele, una 8mm, e sicuramente molto lontano dagli immensi set hollywoodiani. È fra i primi che, limitandosi a girare con una camera da presa alla portata di tutti, abbozza l’idea di un cinema meno elitario, più vasto perché in grado di essere anche casalingo (Brakhage riprende casa sua, il corpo di sua moglie intrecciato al suo, la crescita del figlio). Perché il cinema dovrebbe essere fatto solo con grandi budget nelle varie cinecittà o in luoghi spettacolari? Ora lo si dà per scontato, ma ai tempi esisteva una necessità di fare cinema “povero” che solo i festival sperimentali riconoscevano nella sua portata artistica. La ricerca di Brakhage di un’immagine più semplice ed anche più concreta (si pensi al lavoro costante fatto sulla pellicola stessa, di coloratura con pennelli del nastro o di graffiatura di questo) ha trovato quindi posto solo in una piccola nicchia di cinema d’avanguardia, che con grandi nomi come quelli di Jonas Mekas e Andy Warhol, è poi riuscita ad avere giusta risonanza.

Sin dalle prime opere i film di Brakhage appaiono, in una Hollywood che molto spesso ripeteva se stessa, come micce che scintillano. Con lui nasce un cinema la cui dinamite crea un “boom!” tutto visivo. Si capisce che un’esplosione che si fa visiva è un’esplosione diversa dalle altre: riesce a farsi ascoltare e dire quel che ha da dire senza far troppo chiasso, silenziosa. Per far quel gran baccano che i film di Brakhage sono riusciti a creare intorno a sé, insistendo nel silenzio e nel mutismo di un cinema senza sonoro, ci voleva la genialità di una nuova visione. E un amore ostinatissimo per l’immagine e le sue potenzialità.

Far saltare la classica idea di cinema corrisponde in Brakhage a liberare l’immagine. Si vuole farle prendere respiro rispetto alle eredità pesanti di letteratura e teatro che la offuscano, perché costringono il cinema a parlare una lingua che non gli è propria, senza che esso abbia modo di capire quale sia la propria. Si tratta adesso di chiedersi se l’immagine cinematografica abbia una specificità che prescinde da ogni altro linguaggio. Antonin Artaud parlava rispetto al cinema di un’«essenza impercettibile», una parte «inaspettata e misteriosa che non si trova nelle altre arti», che non sarebbe ancora stata scoperta, tutta l’attenzione dei cineasti essendo sempre messa sull’imitare linguaggi altrui. «Il cinema essenzialmente rivela tutta una vita occulta con cui siamo messi direttamente a contatto. […] Usare il cinema per raccontare una storia significa negare le sue migliori qualità e fallire rispetto al suo fine più profondo»[1]– dice Artaud nel suo Cinema e stregoneria. Brakhage gli fa eco: «Il film, come l’America, non è ancora stato scoperto»[2], nascosto dalla patina della narrazione.

La prima operazione contro il cinema classico narrativo – la prima miccia – è semplice quanto rivoluzionaria. Deleuze ne spiega la portata all’interno del suo Cinema 2. L’immagine-tempo, dove viene citato uno dei primi film di Brakhage, Reflections on Black (1955). Qui si troverebbe per la prima volta un uso particolare degli stacchi al nero e delle dissolvenze: essi non sono mera punteggiatura della trama (ciò che termina una scena e ne apre un’altra) ma, scevri di qualsiasi tipo di funzione narrativa, si presentano semplicemente come immagini nere quali sono. L’immagine nera, dopo essere stata in tutta la cinematografia precedente relegata in secondo piano, come pausa di una narrazione sempre più importante, trova finalmente il suo spazio di protagonista. Non più virgola, il nero parla.

All’esplosione del nero, seguirà nei film successivi di Brakhage tutto un nuovo discorso (o canto) fatto dai colori. I colori si fanno spazio al di là di tutto, facendo esplodere la forma in luci di mille sfumature diverse, realizzando quell’intento di Brakhage – espresso in modo teorico nel suo saggio-manifesto Metaphors on Vision (1963) – di «trasformare le immagini così che esistano in relazione al film solo in quanto lampeggiano sullo schermo… esistano per proprio diritto.»[3] Insignificante e luminoso tutto parla. The wonder ring (1955) per esempio riprende la città, ma sono i colori, le linee di colore che la fanno da padrone, sono i rapporti fra colori che dicono la città, senza necessità di ulteriori discorsi o descrizioni. In Nightcats (1959) i gatti si trasformano «nelle loro stesse linee di luce»[4], sono luce: un siamese che cammina sotto la luna diventa il lampeggiare dei riflessi di una luce azzurra su altri riflessi bianco-marroni. Non si parla di gatti né si fanno vedere gatti. Si costringe a distogliere l’attenzione dalla forma “gatto” (musino, zampette e coda) verso i giochi di luce che in continuazione formano ciò che noi per abitudine vediamo come un gatto sempre identico a se stesso, ma guardato attentamente è diverso in ogni istante. Gatto diventa una sorpresa continua di giochi sottilissimi di luci come un «marronificarsi dell’azzurro seguito da un azzurrarsi del marrone», oppure, in termini tecnici cinematografici, secondo le parole di Brakhage, «sottoesposizione di siamese si abbruma, sovraesposizione si sbianca»[5]. E via dicendo, sempre nuove ondate di colori a seconda dei nuovi movimenti e cambiamenti di luce… La gioia di un occhio che sa vedere le miriadi di colori della zampata felina.

Tutti gli studi fatti da Brakhage sull’immagine e sui materiali di pellicola convoglieranno verso una proposta di visione che aspira a concretizzarli. Occorre in modo concreto vedere poeticamente e portare lo spettatore a vedere in quella maniera, senza scendere al compromesso di riproporgli una modalità di visione che già conosce perché gli appartiene. Dog Star Man (1961-1964) è il risultato finale di tutto questo, ciò che distilla in stile tutta la cinematografia di Brakhage: un film che è il definitivo attentato agli occhi dello spettatore in modo che le immagini che egli vede per abitudine in un modo esplodano e rivelino altri modi di vedere.

I film di Brakhage – e Dog Star Man fra tutti – propongono un nuovo tipo percezione visiva. Essi ritornano – nella fatica di muoversi nel mondo del cinema che invece progredisce in narrazioni sempre più originali e complesse – a quel tipo di visione che Brakhage descrive come di «un mondo vivo di oggetti incomprensibili e luminoso, di una varietà senza fine di movimento e di innumerevoli gradazioni di colori»[6]. Se parliamo di “ritorno” è perché la volontà di questa cinematografia è quella di regredire a una visione più semplice, tornare alla percezione dell’infante prima d’essere stato strutturato a vedere in un certo modo. Occhio bambino.

«Si immagini un occhio non limitato da artificiali leggi prospettiche, un occhio non pregiudicato da logiche compositive, un occhio che non risponda al nome di una qualsiasi cosa, ma debba conoscere ogni oggetto incontrato nella vita attraverso un’avventura percettiva. Quanti colori vi sono in un prato per un bambino che ignora il “Verde”? Quanti arcobaleni può creare la luce dinnanzi all’occhio non preselezionato?»[7].

Un ritorno alla ricchezza bruta dei colori.

[1] A. Artaud, Cinema e stregoneria, p. 63

[2] S. Brakhage, Metafore della Visione, p. 57

[3] S. Brakhage, Metafore della Visione, p. 89

[4] S. Brakhage, Metafore della Visione, p. 91

[5] S. Brakhage, Metafore della Visione, p. 91

[6] S. Brakhage, Metafore della Visione, p. 55

[7] Incipit di Metafore della Visione