Lo sono sempre stata. Una sad girl, una voyeur di me stessa.

Una ragazza – a quindici come a trent’anni – per cui definirsi malinconica o diversa, divergente rispetto alle altre era sinonimo di unicità, di carattere. Ma quale carattere, viene da chiedersi? Quale specialità, se in fondo ciò che ho sempre fatto è stato vedermi attraverso lo sguardo degli altri, incapace di sapermi da sola? Come se solo gli uomini, il loro desiderio e la loro bramosia fossero la strada indispensabile attraverso la quale stare nel mondo.

Mi torna in mente David Foster Wallace con il suo Questa è l’acqua, quando racconta di due giovani pesci che nuotano uno vicino all’altro e incontrano un pesce più anziano che, andando in direzione opposta, fa loro un cenno di saluto e poi dice: «Buongiorno ragazzi. Com’è l’acqua?» I due giovani pesci continuano a nuotare per un po’, e poi uno dei due guarda l’altro e chiede: «Ma cosa diavolo è l’acqua?»

Ecco: la stessa inconsapevolezza delle sad girl, per come ce ne parla Sara Marzullo nel suo saggio intensissimo e lucido come un brusco risveglio La ragazza come teoria.

«Con questo libro volevo rispondere a una domanda: cosa c’è di così tanto affascinante nell’adolescenza e nella giovinezza femminili? Sebbene le giovani donne siano ancora marginali nella tribuna politica e nell’àmbito delle decisioni, le protagoniste dei film, delle canzoni e dei libri, ma anche dei miti e delle fiabe – quando ci sono, il che accade sempre meno delle loro controparti maschili – sono immancabilmente e inesorabilmente giovani. Che ruolo occupano all’interno delle nostre mitologie e gerarchie personali? Cosa nascondono e conservano questa età, e queste figure, meglio o al posto di altre?»

Marzullo prova a indagare la figura femminile nel mondo dell’arte, della musica, della società. Cerca le ragioni dietro la fascinazione che le ragazze adolescenti esercitano sulla cultura, sugli uomini e sulle proprie coetanee attraverso esperienze personali, cronaca, analisi di film, con un’attenzione particolare alla malinconia come fil rouge che tutto intreccia e cristallizza.

Sia che si parli di sesso, musica, letteratura o cinema, i codici rappresentativi possono leggermente cambiare, e il livello di consapevolezza del soggetto può essere diverso. Eppure il comune denominatore dell’esperienza femminile rimane «una passività indotta»: le donne raccontate si trovano spesso a essere «destinatarie di attenzioni, soggette a uno sguardo che non sempre desiderano e che spesso subiscono». Il male gaze, lo sguardo maschile, definisce e scrive le donne in ogni loro tentativo di espressione, perpetuando un’oggettivazione che persiste anche quando il corpo femminile viene esposto intenzionalmente dalla stessa donna. Una relazione dispari, sempre asimmetrica, dove il femminile è quasi avvolto da una teca di cristallo, irraggiungibile e mostrato per essere guardato più che compreso.

La ragazza mostrata da Sara è timida ma seducente. Inizia il suo saggio parlando di figure femminili scomparse e perdute, citando eroine di film, storie o cronaca nera che si negano e scappano; le stesse figure che sono incapaci di conformarsi al canone perfetto che spesso richiede la società.

Ma la sad girl non si limita a subire, è anche una ragazza che cerca un luogo affidabile dove trovare corrispondenze, un porto sicuro in cui la malinconia e la sensibilità non sono percepite come difetti ma uno spunto per raccontare il proprio disagio, la propria coscienza di diversità. Marzullo cita molte autrici, saggiste e studiose per espandere un flusso di pensiero che va dalla filosofia all’analisi, dalla musica pop agli effetti del patriarcato.

Ma chi sono, dunque, le sad girl? Possiamo definirle ragazze eterne, quelle figure che nell’immaginario maschile sono imperscrutabili e incomprensibili e per questo sacre, quasi da elevare a madonne – c’è sempre il patriarcato di mezzo, inutile negarlo, la rappresentazione della donna come figura eterea e perduta, una proiezione maschile che esiste solo in seguito a ciò che suscita nell’uomo. Ripenso a me, ad anni di ricerca di relazioni solo per sentirmi vista, voluta, come se le attenzioni di un ragazzo fossero il crocevia necessario per formare la mia identità, per essere riflessa in qualcuno, senza sviluppi di personalità o evoluzione personale nel tempo. Una cristallizzazione, un’assenza di crescita.

Lo pensavo, ci speravo, eppure non sono l’unica a essermi sempre sentita una sad girl. Una di quelle ragazze malinconiche che smaniano, cercano una propria identità in scrittrici capaci di corrispondere loro – Sylvia Plath e Anne Sexton per citarne un paio –, in film che mimano un’alienazione abbacinante e un’incomprensibilità al mondo tutto, basti pensare a Il giardino delle vergini suicide di Sofia Coppola e canzoni più simili a lamenti d’amore che a pezzi su cui ballare – Taylor Swift o Cat Power vi dicono qualcosa?

Cercavo in loro una risposta a uno stato d’animo, una conferma di giustezza, un sapere di appartenere a qualcosa di diverso e, in qualche forma, selettivo. Pubblicavo post su Tumblr in cui urlavo dolore come fosse una posa, citazioni di autrici sconosciute ai più solo per darmi un tono, per farmi vedere impegnata; eppure ero convinta che quella fosse la versione più autentica di me stessa. «Ero triste, di una tristezza vischiosa e pervasiva, come melassa o incenso. E soprattutto, era così che volevo descrivermi», ci dice Sara Marzullo; ma è una frase che avrei potuto scrivere anch’io.

Una ragazza diventa reale solo quando lascia il compagno o diventa vittima: questo ci trasmettono i giornali, gli amici che vengono lasciati dalle fidanzate, le canzoni d’amore più famose e conosciute. Ogni canzone di Taylor Swift parla di abbandoni e dolore; scegliendo di trasformare la sua vita sentimentale in merce, si è a sua volta trasformata in una sorta di bene materiale da vendere e condividere. Non esiste nulla di più mercificato della giovinezza femminile, la jeune fille è una miniera d’oro: riviste che impongono certi stili, canzoni che raccontano come sia necessario reagire all’amore, libri e film (il 2023 è stato l’anno delle ragazze: come non pensare a Barbie o a Bella Baxter?) che assumiamo, letteralmente, per imparare la direzione verso cui andare.

E la verità, dov’è la verità, una possibilità di uscita? La condizione della sad girl è senza progresso, analisi, è priva di critica e comprensione di sé stesse e nei confronti del mondo. La malinconia e l’apatia peculiari dell’esperienza femminile riducono le ragazze a un’espressione impotente, una caricatura di sé dai perimetri ben precisi, senza spazi di movimento, sempre in divenire e mai arrivate da nessuna parte – sono ragazze, appunto, mai donne.

Sara Marzullo prova a darci un’interpretazione: «Nell’epoca dell’ipervisibilità, il terrore è quello di essere invisibili allo sguardo altrui, eppure ciò che dovremmo desiderare è di rompere gli specchi, uscire da questi labirinti, diventare solide, antiche come panorami, opache allo sguardo del mondo, in attraversabili dalla luce. E, in questa opacità, raccontare la storia di quello che siamo diventate. Forse non sarà la storia che ci aspettiamo, ma potremo saperlo solo provando».

Allora, proviamoci.

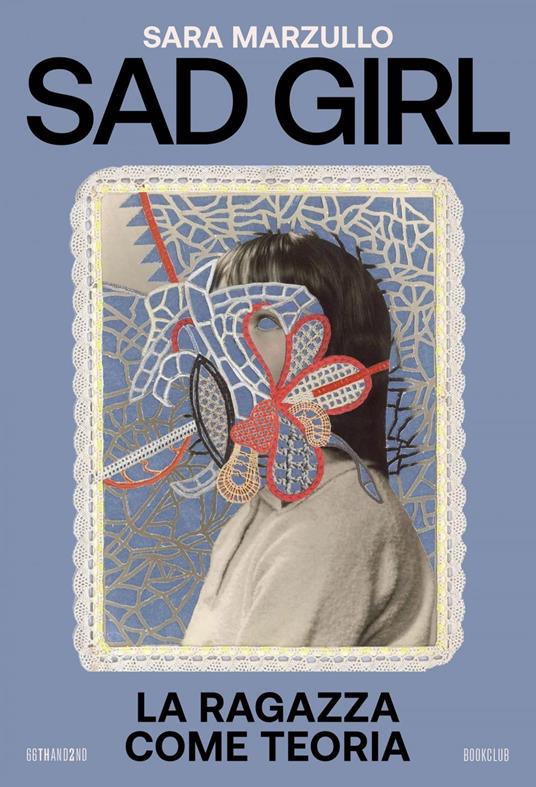

Immagine di copertina: Paul Delvaux, Woman in a cave, 1936